築古戸建にtoolboxアイテムを取り入れた我が家を紹介!

築48年の築古戸建の実家に住んでいる私。

好きなところもあるけど、正直「うーん……」と思う部分もあったりします。でもそれって、実家あるあるなのかも。

でもその状況をポジティブに受け入れて、好きなところは残して変えたいところは自分で変えたい。そんな風に思い、築47年の実家にDIYで少しずつアップデートさせてきました。

手を加えることで愛着がどんどん増してきた我が家を、愛重めな私の目線で紹介します!

実家ならではの味を楽しむ「玄関」

玄関入ってすぐ出迎えてくれるのが、この景色。15年ほど前に内見に来た時にまずこの玄関の景色に惹かれたといっても過言ではないくらい、好きな景色です。

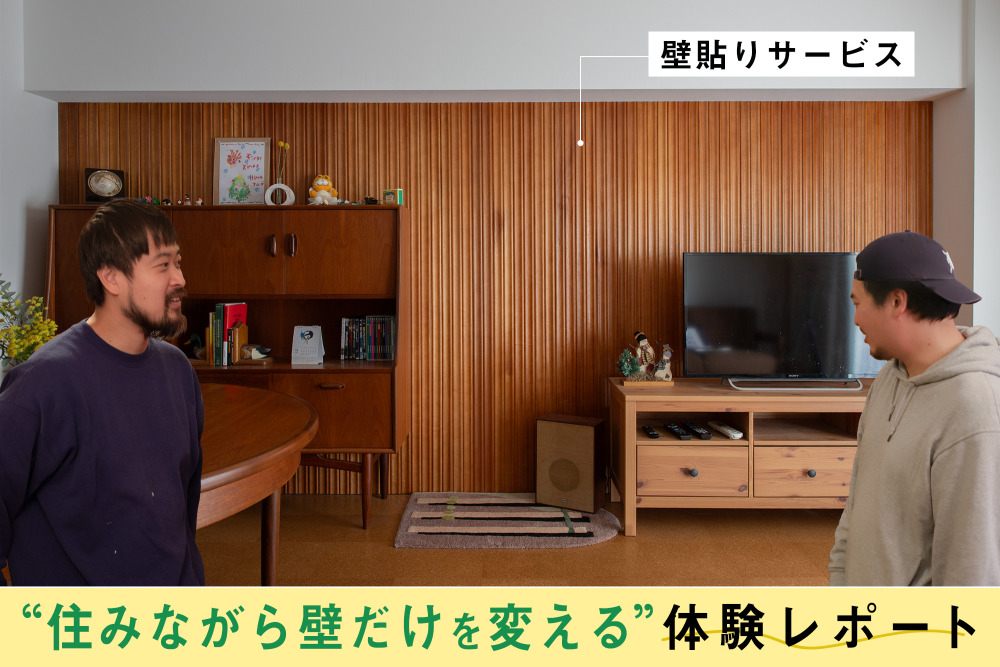

お気に入りは正面の壁。『ウッドウォールパネル』のホワイトオークの無塗装品に『ワトコオイル』のドリフトウッドとダークウォルナットを混ぜたものを塗装して、貼りました。

元々玄関の天井は2400mm以上あり高かったのですが、その壁にパネルを貼ったことで高さがより際立つように。入った瞬間に目に止まる存在感がありつつも、塗装した色味がこの空間に馴染んでいます。

築年数が経っているお家あるあるだと思うのですが、玄関扉上が曇りガラスになり開口部があるので、扉を閉じている時も室内に光を届けてくれるのもいい点。

靴箱はフロートタイプの高さのないものが設置されているのと、天井が高いのが相まって、開放感のある明るい玄関に。昼間は照明いらずで、爽やかな気持ちで出かけられてとてもいいです。

そんな空間の中でも特にお気に入りなのが、このガラスの建具。他の築古住宅でも似たような建具を見かけることも多く、築古住宅ならではの建具です。

細かな木枠の中に模様が描かれている曇りガラスが1枚ずつはまっている手の込んだつくり。しかし、月日が経っているので、開閉する度にかたかたとガラスが揺れる音がします。それもこの建具ならではの味で、微笑ましくなるポイントです。

作業スペースは課題だけど、収納力たっぷりの「キッチン」

そんな建具を開けた先には、シンクが大きくて、作業台が狭い……。もう少し作業スペースが欲しいなと思っているキッチンがあります。

キッチン面材には元々白いつまみがついていたのですが、『鋳物キッチン把手』のラウンドボールつまみ30鋳鉄に変更。

素材がぎっしり詰まった「鋳物キッチン把手」は白い扉の中でポイントになり、つまみを変えるだけでかなり印象が変わりました。

キッチンの隣の扉があった収納は、扉を外してオープン収納に変更。元の収納のつくりがよかったのもあり、憧れていたオープン収納を既存の収納扉を外すだけで実現できました。

お気に入りの食器や普段よく使うものたちをこのオープン部分に。

目でみて微笑ましくなるだけでなく、使い心地もかなりいいオープン収納。扉を開けて閉めるという動作がないだけで、こんなにスムーズに動けるのかと、オープンなことの良さを身に染みて体感中です。

構造が気に入っている自分の部屋

続いては、2階の私の部屋へ!

畳6畳にフローリング3畳の計9畳という大きさで、2階の中で1番大きい部屋を分け与えてもらったので、若干空間を持て余しているところがありますが……紹介していきます。

この部屋に限らず、我が家全体に言えることなのですが、壁の柱を仕上げ材で完全に覆わず壁の合間に柱を露出させた「真壁」という構造が何よりもお気に入り。

ごちゃっとしたものが溢れた空間が好きだからなのか、真っ白な空間よりも、木がポイントとして入っているのがきっと好きなのだと思います。

この部屋は、その露出している木の柱が壁を区分けしてくれているんだと勝手に見立てて、その枠の中に色を塗ったり壁材を貼ったり色付けを楽しんでいます。

その木の枠を存分に活用できたのが、この棚コーナー。

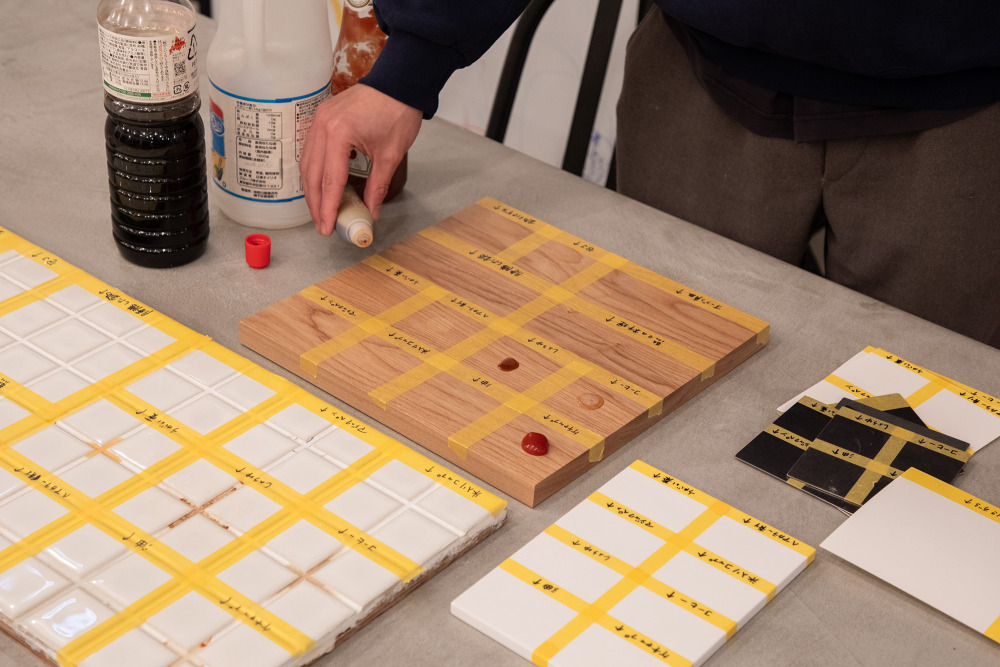

木に囲まれたスペースに『水彩タイル』50角コットンを貼りました。そこにブルーのカラー目地を合わせて、ちょっぴり遊び心を取り入れてみたのがポイントです。

元から好きだった空間がさらに好きになりました。

居心地の良さを高めていきたいワークスペース

そんな棚を振り返った先にあるのが、デスクワークスペース。

本当は机の上の壁に棚を付けたかったのですが、ここの壁には下地がしっかり入ってなさそうだったので、棚をつけるのは諦め、ポストカードや写真などを貼りまくる方に方向展開しました。

いつか『突っ張りウォールキット』を活用して壁を立てることも検討中です。

お気に入りポイントは、えんじの椅子に、写真だと青さがあまり伝わらないかもしれないですが青い天板のデスクを合わせたこと。

『角パイプフレーム脚』を自分好みのサイズにオーダーし、『フリーカット集成材』を青く塗装した天板を組み合わせた、私の理想を詰め込んだデスクです。

椅子はデザインが気に入って選んだので全く座りやすさを重視できてないですが、長くいる場所なので、デザインだけでなく、サイズ感もばっちりであることが大事だなと感じる最近です。

自分色に染めていった畳スペース

続いては6畳の畳スペースの紹介。

ここ最近はポップでカラフルなのが気分なので、ラックやシーツなどカラーを多く取り入れています。

ベッド上の壁は『クラシックリブパネル』。

サンプルの塗装品と無塗装品にオイルを塗ったものをランダムに貼ったので、質感や色味がばらっとしていますが、それも味。築年数が経っている我が家には、この位のラフさがあっているなと思います。

襖紙は『織物壁紙』のジュート。襖という存在自体は好きだったのですが、白い襖紙が気に入らない。ということで「織物壁紙」に張り替えてみました。

プリントや型押しでは表現できない織物ならではの質感で、落ち着いた上品な雰囲気を演出してくれています。

そして、その隣の造り付けタンスは『アイアン塗料』のブラックとコッパーを混ぜたものを塗装。タンスの形と把手は好きだったのですが、色味と質感が気に入らなかったので、好きな色に思い切って塗ってみました。

この2つのDIYは特にやってよかったと大満足している箇所。気に入らない点は他のものに変更して好きな部分は残すということがうまくできた気がしています。

自分がメインで使うからと思いきった「トイレ」

最後に紹介したいのは、2階にあるほぼほぼ私専用のトイレ。

自分がメインで使うからと、思い切って壁を『ベンジャミンムーアペイント』の少し渋めのピンク色に塗ってみました。

まだまだ細かく紹介したいところはあるのですが、今回はこのあたりで。愛する我が家の紹介でした!

実家をDIYしている私はこんな人

お家紹介の中でちょこちょこ塗ったり貼ったりという話があったのですが、紹介した自宅の改装は、実は私がDIYでやったもの。

3年前に新卒でtoolboxに入社してから、気づけば10箇所ほどDIYをしていました。

じゃあそもそもDIY経験があったのかというと、壁に色を塗ったことがあるくらいで、ほぼないに等しいレベルでした。

ですが、何かをつくるということは小さな頃からすごくすごく好きでしたし、つくることが当たり前のようにありました。それは祖父母と母の影響が大きかったなと今振り返ると思います。

祖父は私の中ではなんでも屋のイメージで、庭のウッドデッキや机を作ってくれたり、自転車のパンクを直してくれたり……。ものが壊れた時や自分サイズで何か欲しいものがあった時に頼ると、だいだいなんとかしてくれました。

一方祖母や母は洋裁が得意で、洋服やバック、ポーチなどをよく作ってもらっていました。

今でもサイズが合わない服は直してもらえるからと購入できたり、欲しいもののデザインやイメージがはっきりしている場合は、布を買っていちから作ってくれるなんてこともあります。

そんな風に育った私なので、欲しいものがあったら自分に合ったものを作る。気にいらない部分は手を加えてみる。壊れたら直して使う。そういう考えを持つのは、自然でした。

この考えは家も同じで、古いからダメでもないし、自分の生活に間取りや設備がぴったり合わないからダメってことでもない。好きなところは残して、変えたいと思ったところは変えてみる。空間デザインに徐々に惹かれていく中でそんな気持ちが湧き上がってくるようになりました。

それから、壁を塗ったり、絵や写真、植物を飾ったり……少しずつ空間を自分好みにしてみると、どんどん自宅に愛着が湧いてくるように。

好きなものに囲まれた空間はやっぱり最高で、居心地がよかったのです。

家は自分だけの空間だからこそ、好きなようにできたらいいな。そんな風に思ったりして、toolboxへ新卒で入社。

日々いろんな商品や素敵事例をみる中で、自分の家をこう変えたいという妄想がもくもくと湧き上がってくるようになり、実際に自宅でやってみたことから我が家のhow to make連載が始まりました。

how to make記事で家づくりの過程を連載中

DIYしている様子をhow to makeというDY記事コーナーで、施工過程を発信している私。まずは、beforeと比較しながら、やってきたことを少し振り返ってみようと思います。

我が家をhow to make記事にて連載をすることになった始まりは「クラシックリブパネル」を壁に貼ってみたこと。

「クラシックリブパネル」は発売された当初から気になっていた商品だったのですが、急遽サンプル品たちが手に入ることに。サンプル品だったので無塗装品と塗装品と混ざっていたのですが、まあいっか!ということで、自分の部屋の壁に設置してみることにしました。

元々壁に色を塗ったことがあったくらいのDIY歴だったので、なかなか素人感が強い記事になっているかもしれないですが、自分で空間に手を加えることの楽しさを改めて味わうことができました。

うまくいくこともうまくいかないこともありますが、結局最終的には大満足の仕上がりに。

変わっていく過程を自分で体感しながら完成させることができるのが、家に愛着がわくことに繋がっていると思います。

今特に気に入っているのは、部屋に入ってすぐに見えるこの景色。

タイルを貼ったり、塗装したり、壁紙を貼ったり、少しずつ手を入れてきたものがばっと見える場所です。

気に入っていた既存の木枠や畳の良さを活かしながら、自分好みにアップデートできたんじゃないかと思い、かなり気に入っています。

DIYしている私について少し

私のことについてもう少しお伝えすると、大学は建築系の学科ではあったものの、まちづくり的要素が強かったので、構造についての細かなことはいまいち分からない。建築業界についての知識もまだ浅い。というスタートでした。

でも、そんな私だからこそ伝えられることがあるんじゃないかな。単純に工程を紹介するだけでなく、素人の私が実際にやってみて感じたことや悩んだこと、その対処法などをなるべく細かく記事に記載するようにしています。

さらに性格の話をすると、大雑把で優柔不断なところがある私。そのためミリ単位の調整とか細かいところを丁寧にやるのが若干苦手です。

でも、自分の家だし自分がよければ問題ない。ちょっとのずれや失敗は目を瞑ることができます。なんなら目を瞑ろうと思っているというより、本当に小さなことは気にならないという感じです。そんなところもあってここまでゆるく続けてこれたんだと思います。

「うまくやろう」「綺麗に仕上げよう」と完璧を目指してしまうと、荷が重くなってしまいがち。私は何よりも楽しくできることが一番だと思っていて、そのために辿りついた大事なスタンスなのかもしれません。

私が考えたことや感じたことをなるべく事細かに記載するようにしているので、他の記事に比べて少し長めの記事。

プロの方が見たら何をやっているんだと思うようなミスを犯していることもあると思いますが……。実際にやってみる方にとって参考になる部分が少しでもあるのではないかと、希望を持ちながらやってきました。

そんな挑戦の様子をDIYをやろうと検討している方はもちろん、する予定がない方もいちコンテンツとして、面白がって見てくれると嬉しいです!

むしろ私が出来ている様子をみて、「自分にもできそう!」「ちょっとなんかやってみようかな」そう思うきっかけになれたら嬉しいなと思います。

過去記事は検索窓から「築古戸建の実家アップデート」で検索して「記事」項目からご覧いただけます。

膨らむ妄想と今後の展望

私の家づくりに終わりはないので、これからもDIYは続いていきます。

まだまだ実家でやりたいことはたくさんあるので、今思い浮かべている妄想を少しお伝えします。

・足場板を活用して窓際にベンチを作成(後日作成しました!記事はこちら)

・気に入っていないシステム洗面台のミラーや照明を変更

・使い勝手があまりよろしくないキッチンを一新

DIYが終わって記事を出したら、次は何をしようかな〜、と次なるアップデートの妄想を常に膨らませています。

さらにもう少し先の妄想も語ってみると、田舎の方の古民家を借りてなのか購入してなのか、家をゲットしてその家に自分で手を加えながら住めたらいいな〜なんてことも考えていたりもします。

また、友達の家に出張DIYに行くのもいいななんて思ったり。最近身近な方にお家の相談されることも多くなってきて、一緒にできたら楽しそうだな〜と。私の家だけでなく、皆が自分の家が好きになるお手伝いができたらいいなと思っています。

また、これはまだ先のことかもしれないですが、DIYしたいと考えているお客様のお宅にお邪魔して一緒に考えながらやってみたり。空間に手を加えるという楽しさを味わうサポートができたらいいな〜と考えたりもしています。

これに関して需要があるのか全くわからないので、興味ある方いましたら、ショールームなどにたまにいますのでお声がけください!

これからも続く家づくり

こうやって振り返ってみると、2年間半ほどでここまでやって来たんだなと。少し感慨深くなってきています。

数を重ねるにつれて徐々に上達してきた技術。最近はノコギリの扱いもうまくなって来たりして、完成度が上がってきていることを実感しています。

空間が変わるのとともに私の髪の毛も変化していて、記事が自分の髪型歴も追えるものに。よく変わるので覚えにくいかもしれないですが、ころころ髪型が変わるのが三上という認識で覚えてくださると嬉しいです。

これからも家づくりを楽しみたい!!実家DIYは続いていくので、その行く末を楽しみにしていてください!

紹介している商品

how to make記事はこちら