DIYするのは、築46年の実家をDIYでアップデートしている、PRチームの三上。

毎回家の一部をDIYで変えていく様子をレポートしてきていまして、現状の我が家はこんな感じです。

今回はその実家DIYの第10弾を自室からお届け。施工するにあたって考えた事をもりもり記載しています。少しでも参考になれば嬉しいです!

タイルを貼ったり襖を張り替えたり……過去にやってきたものは検索窓から「築古戸建の実家アップデート」で検索して「記事」項目からご覧いただけます。

理想のベンチを作るぞ!

「自分の部屋にゆったりくつろげるソファが欲しい。」

仕事と寝る時間以外は自分の部屋で過ごすことがあまりない私ですが、その時間以外も部屋での時間を満喫できたらいいなと思いました。そこから、1人掛けソファ、もしくは2人掛けソファを探す日々が始まりました。

ソファを置きたいのは太陽光をたっぷり浴びることができるこの場所。

ここにソファを迎え入れることができたら、窓を空けて太陽の光と風を感じながら植物を眺めてぼーっとしたり、本を読んだり映画をみたり……最高だろうなと妄想が膨らみます。(今あるデスクは別の場所に移動)

しかし、3ヶ月以上かけて店舗に行ったりWEBサイトを見たりと探し続けたものの、「これだ!」と思うものに出会えず……。

そんな中Pinterestで自分は一体どんなソファが欲しいのだろうかともう一度イメージを膨らませてみたら、しっくりくるものを発見!

ソファを探していた時に思い描いていたのは、ゆったりゆとりがあって眠れたりもするくらい、とにかくくつろげる場所が欲しいということ。また、植物や本など自分の趣味を堪能できる居場所になるといいなと考えていました。

そのためこの事例はソファというよりもベンチの類になると思うのですが、「座面に植物や本を置いたり、横になって寝ることもできるのでは」とソファで過ごしたいイメージとマッチしている気がしました。そして木とブルーの組み合わせがいいなと見た目にときめきが!

複雑な造りではなさそうですし、これならtoolbox商品を使って自分で作ることもできるかもと思い、DIYでベンチをつくってみる方に路線変更しました。

自分で作ると決めたらサイズや素材をどうするか探っていきます。

ベンチの座面に使いたいのは、『足場板』。

「足場板」は使い古した工事現場用の板で、汚れや傷、釘やペンキの跡が残っているもの。古くて味のあるものや個体差があるものが好きな私は、この板を使ってみたいと密かにずっと思っていました。

「足場板」は表情と仕上げが異なる3種類(こってり、あっさりサンディング、こってりサンディング)から選択可能。今回はベンチに使用するということで肌に触れるので、一番なめらかで比較的ライトな表情の古材である、「あっさりサンディング」を選択します。

そして、厚みはベンチの座面としての強度面で安心感のある35mmを選択。

そんな足場板に合わせたいのは『鉄の方立』。

「鉄の方立」は鉄板を曲げてつくった棚の仕切り板で厚さ3mmの方立(ほうだて)です。無駄のないスタイリッシュな見た目が好きで、こちらもいつか使いたいなと思っていたものでした。

最初は部材の全てを足場板だけで作ろうかなと妄想したりもしたのですが、「イメージよりも案外野暮ったい印象になるかもよ」と施工チームの親方から助言をいただき、「たしかにそうかもしれない……」と。

使い方によってはベンチの脚にも活用できるのではないかと「鉄の方立」に脚の役割を果たしてもらうことにしました。

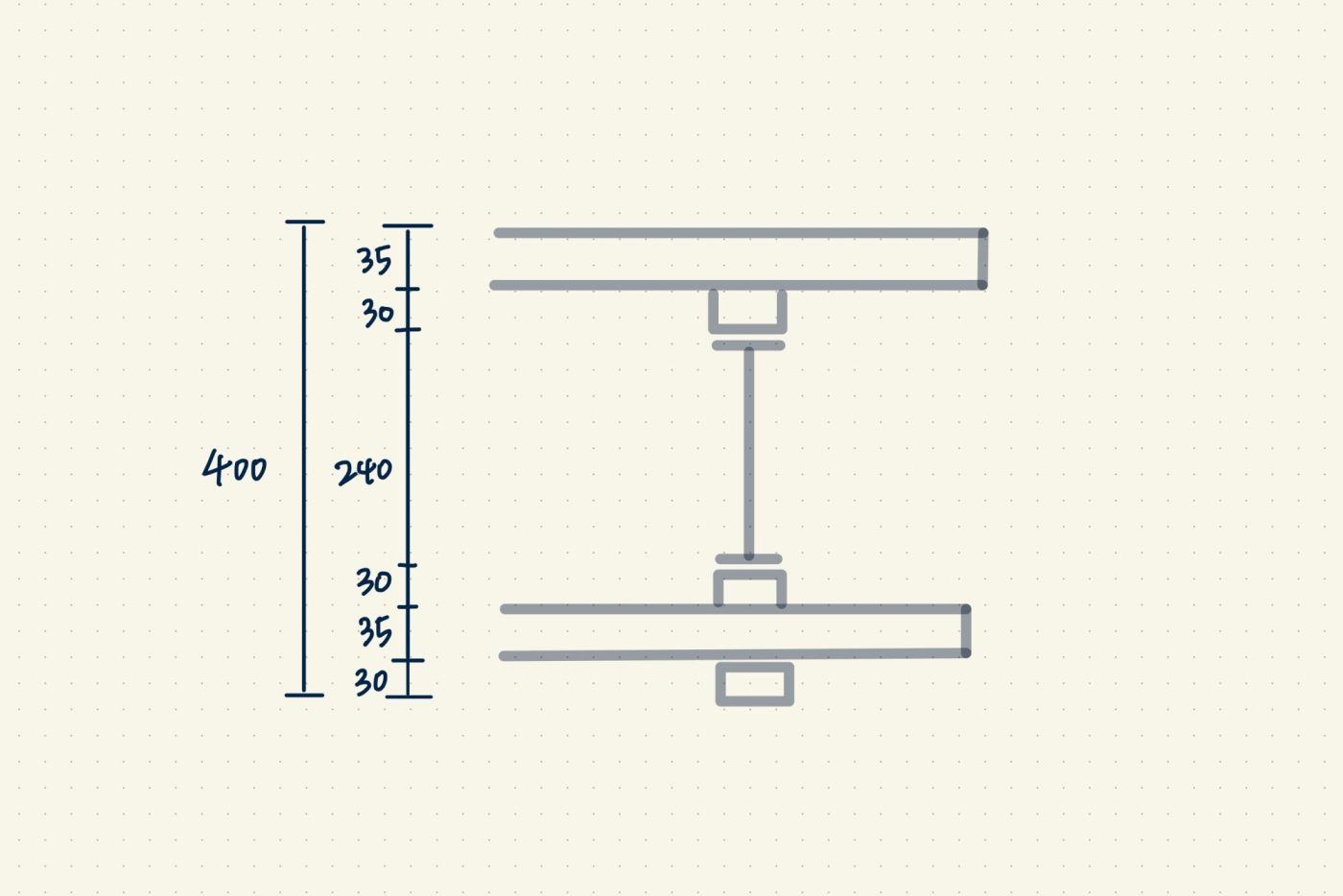

計画図を書いて、商品を購入

イメージが固まってきたところで、もう少し細かな計画図を書いて、商品を購入していきます。(考えたことと合わせてイラストが登場するのですが、私はイラストが得意ではないので、お手柔らかに見てください……!)

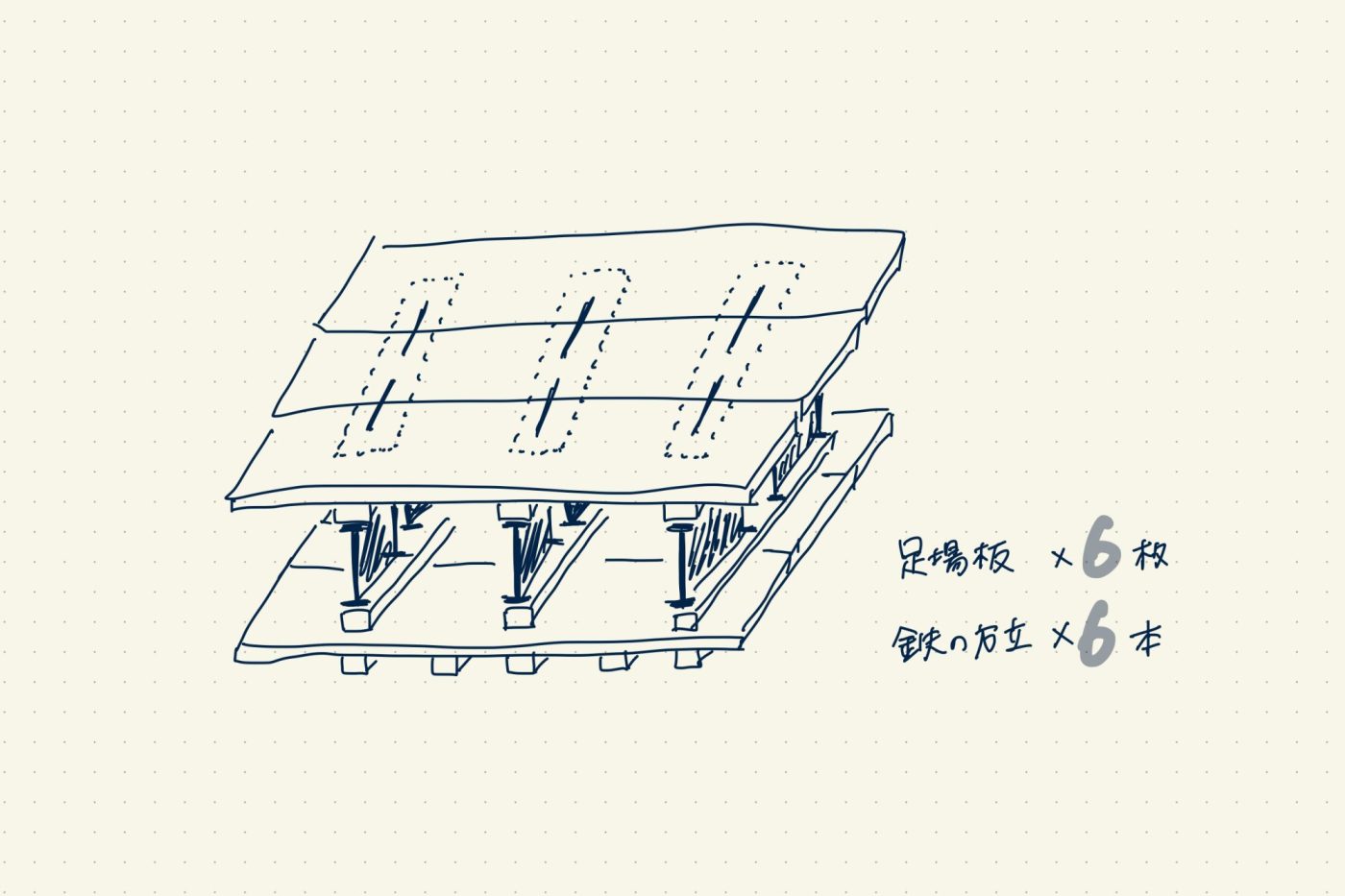

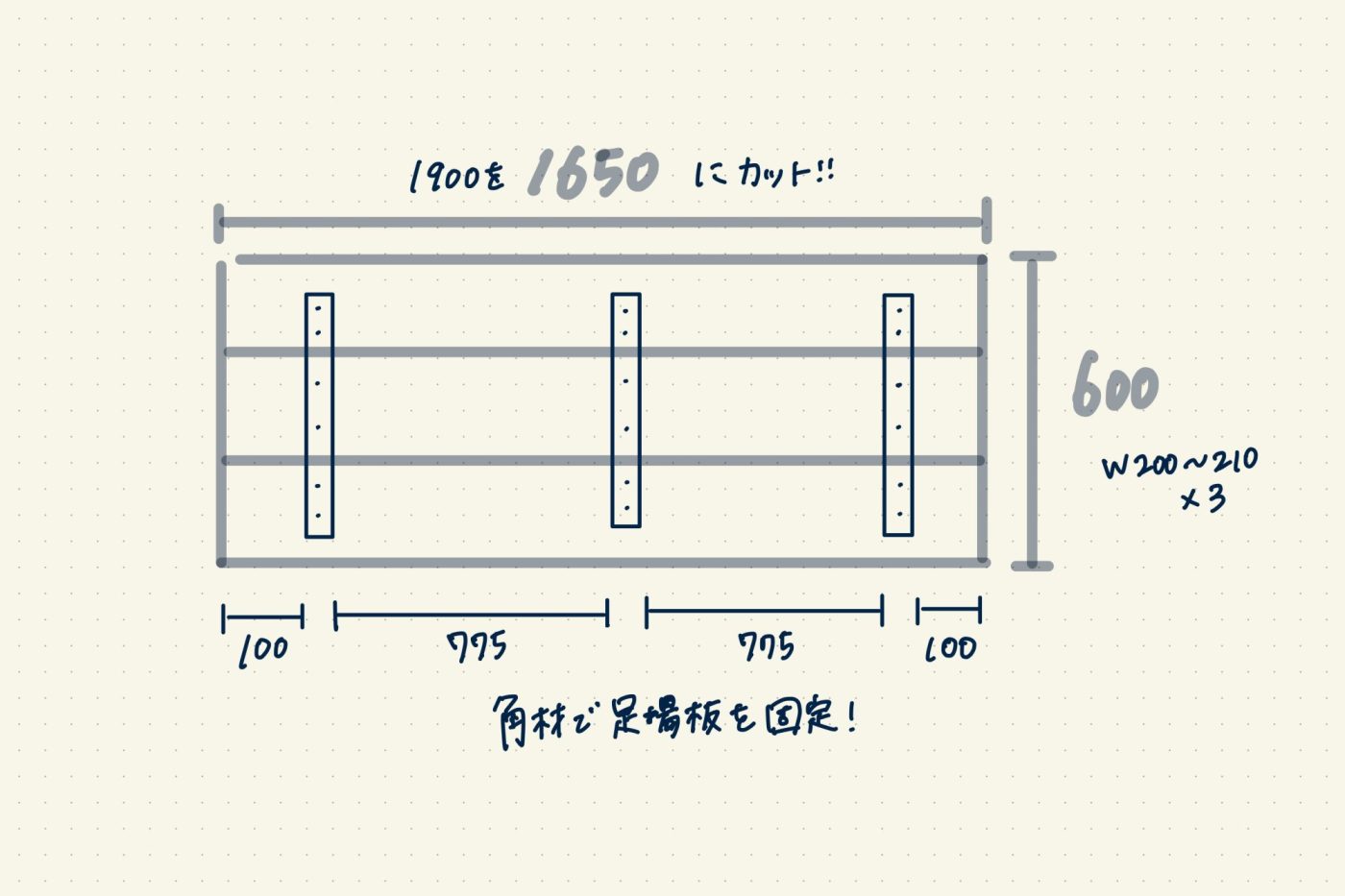

理想は壁に寄りかかり、ゆったりと座れるベンチ。そのため、座面はゆとりを持って「足場板」を3枚並べる形にします。

横幅は寝っころがったり、植物や本を置いたりしたいので、なるべく長く。日が当たり、風を感じられる窓際に置くことはすでに決定しているので、その場所にぴったりハマるようにカットすることにします。

長さは1670mm。

これを「鉄の方立」6本か8本どちらの数で支えるか迷ったのですが、少なくてもきっと耐えられるだろうと判断し、6本の鉄の方立で支えることに。1本の耐荷重は20kgなので荷重的にもきっと大丈夫。やってみて足したくなったら後で追加しようと思います。

ここで考えなければいけないのが、個体差があり、材自体にも多少のがたつきがある「足場板」と「鉄の方立」をどう固定するのか。

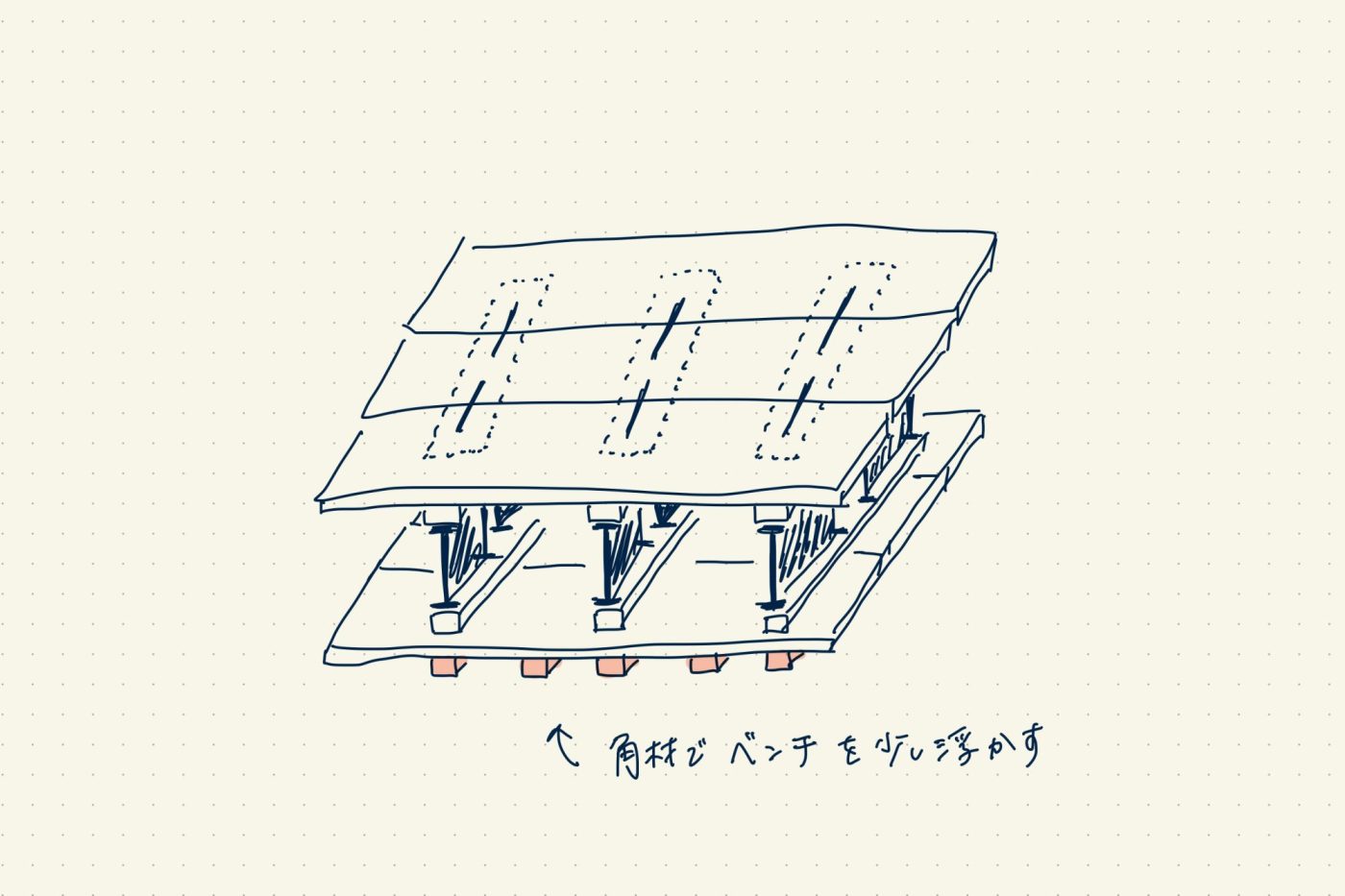

「足場板」をそのまま「鉄の方立」だけで固定するとなると、がたつきがありしっかり固定しきれないので、角材を緩衝材として用いることにしました。

それに加えて、そのまま床にベンチを置くのではなく、角材を挟んで少し浮かすようにしたのもポイント。(足場板同士を繋ぎ合わせる役割と、見た目をよくするため)これも施工チームの親方から助言をもらってこうしたのですが、浮かすことで軽やかになり印象がだいぶ変わります。完成写真でその様子をお伝えできたらと思うので、お楽しみに!

ベンチを考える上で大事な要素の中に、座面の高さもあります。

低くても高くても居心地が悪いので、腰掛けやすい高さを目指します。私の中のなんとなくのイメージは電車の椅子の高さくらい。あとは窓辺に置くので、窓とのバランスも考えます。(窓にはベンチがかからないようにしたい!)

「鉄の方立」は高さが240mmと340mmの2種類。足場板の厚みと角材などを考慮するとさらに高さが加算されるので、340mmのものだと高すぎる!ということで240mmのものを使用して作成します。

必要な材料を整理すると…….

・足場板 あっさりサンディング T35 × 6

・鉄の方立 H240サイズ × 6

・LVLの角材 × 11

・ビス

「鉄の方立」は一個単位で購入が可能なので、ぴったり6つ購入。「足場板」は1ケースが5枚入りなので惜しくも1ケースでは足りず……2ケース(10枚分)購入します。足場板は4枚余ることになるので、他の何かに有効活用できないか考えたいところです。

LVLの角材は、toolboxでは販売していないのでホームセンターで購入します。

購入したサイズは30×65。鉄の方立の設置部分の大きさがW60mmなので、ギリギリ納まりそうです。もう少しゆとりがあったほうが設置しやすそうとは思いつつも、行ったホームセンターにはこれの他にハマりそうなそうなものはなくこちらに落ち着きました。

事例写真を見た時に、「ブルーのクッションいい!」とまず最初に目がいったので、この要素は欠かせません。

既製品で理想ぴったりのものはないだろうということで、座面と背もたれ用のクッション、そしてカバーに使う布を購入し、仕立てることにしました。

足場板のサイズにいい感じに収まるものを探したら、ニトリでいいものを発見。座面と背もたれの2つのクッションの幅が揃うように、サイズをチェックして選択しました。

購入したのはこちら

・座面のクッション

・背もたれのクッション

座面は低反発なのが嬉しいところ。快適さもこちらで担保できそうです。嬉しい。

そして、お気に入りの布屋さんに行き、ブルーの布を調達。足場板のラフな感じに合うように、ソファーっぽく見えるよう、リネンのしっかりした素材を選択しました。

こちらのクッションカバーの作成は、裁縫が得意な母にお願いします。ありがとう母よ!

「足場板」と角材をのこぎりでカット

そして、自宅に届きました「足場板」。

ショールームで見ていた時はそこまで大きいように感じてはいなかったのですが、家に届くとなかなかの迫力。そして5枚セットになった時の重さは予想以上。

簡易的な梱包をといて、2枚ずつで2階に運び込みました。

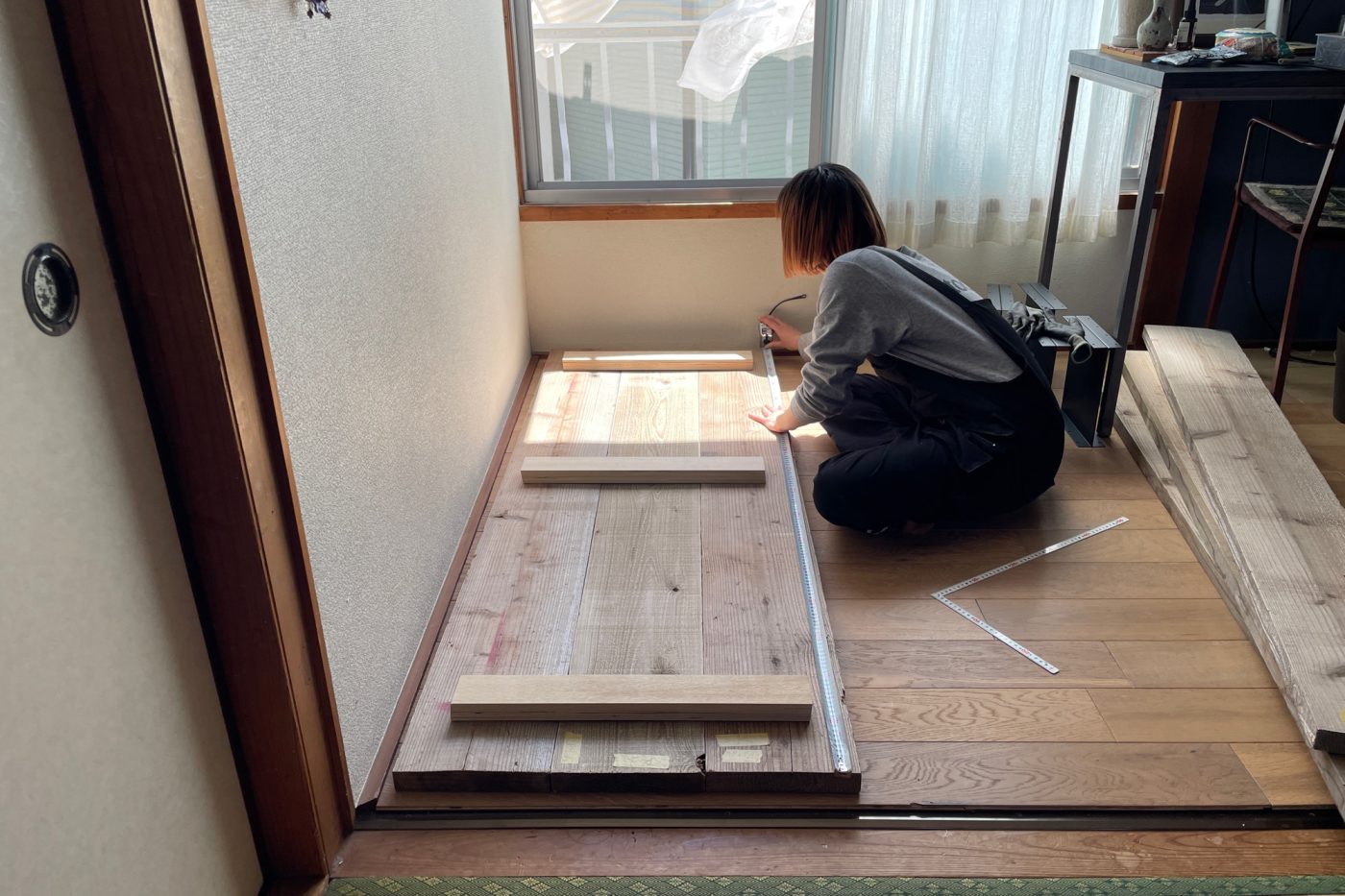

「足場板」は個体差がかなりあるので、一旦全てを広げて。

好きな見た目なものと、がたつきが少ないのはどれかを確認して、ベンチのどの位置にどの材を使用するか決めていきます。

お気に入りのものは上のよく見える位置に。がたつきがなく安定感がありそうなものは、下の土台になる位置に使用します。

ちなみに横幅のサイズに関しても個体差ありな足場板。大体210mmから220mmの間に収まるサイズになっているので、上と下でサイズ感が同じくらいになるように調整しました。

優柔普段な私はこういうのを決めるのにかなり時間を要してしまうのですが、今回はサイズや状態により、必然的に決まる要素が多かったのでむしろありがたかったです。

決まったら、順番を忘れないように印をつけておきます。

続いては、カットに向けて理想の長さを測って印をつけていきます。

窓から60mmほど空けた位置に置くことにして、反対側も扉ギリギリになりすぎないように60mmほど畳の部屋から空けた位置に印をつけます。

カットした時のバリがでにくいのと、寸法誤差が少なくなるよう(手鋸はカットしている時に刃が斜めになったりもする)表面に線を引きます。

ちょんと印をつけたら、差し金を用いて垂直に線を伸ばします。

私はこのやり方で進めてしまったのですが、古材は材が直線になっているとも限らないので、差し金を活用するよりも2箇所長さを測って線にする方が確実だそうです。

印が全て引けたら、養生をして台を置いた、カットする準備を整えた場所に持っていきます。

木屑が部屋の中に舞ってしまいたくないのと、なるべく掃除をしやすくしたいので、我が家では廊下でカットすることが多いです。

カットする時は、最初は線の上を辿れるようにガイドをつくって、そのまま線に合わせてカット。

最近は少しずつ慣れてきて、無駄な力を使わずにカットできるようになってきた気がします。1本切るのに大体1分半ほどかかりました。

足場板の厚みは35mmで見た目もごついので、のこぎりでいけるのだろうかと不安だったのですが、のこぎりでもいけました!足場板の樹種である杉は、木材の中でも特に柔らかい材だったのです。

断面はこんな感じ。

元の色味に比べて明るく、新鮮な面が出てきた感があります。

続けて角材もカットしていきます。

カットし終わったら自室がある2階へ運びます。

足場板は長いので運ぶ時に壁に当たらないように注意。

…… と言っている私ですが、最初に2階に運んだ時に想定していたよりも足場板が長く、曲がり角で何度か壁を傷つけてしまいました。一旦見なかったことにしておきます。

そんなこんなで2階に持ってきたら、カットした断面をサンディング。面を整えていきます。

このサンディングペーパーホルダーは握りやすく、やすりやすい。便利な道具だなといつも思います。

ちなみにペーパーの交換の仕方はこんな感じ。やすりがロール状になっているので、ある程度やすったら新しい面を出してきます。

やすりがけはカットした面のあらさが落とせたら完了です。

やすりがけはカットした面のあらさが落とせたら完了です。

今回はなぜか養生の端の方で作業してしまったので木屑がはみ出そうですが、なんとかセーフ。マスカーをブルーシートの上に敷いていたので、そのまま回収すれば大まかな掃除は完了。片付けも簡単でした。

角材を用いて「足場板」3本を固定する

固定する前に位置の最終確認を行います。

足場板の上に角材を置いたら、鉄の方立を載せて、さらに足場板も載せてみます。

そして引きでみてみて、左右の鉄の方立を取り付ける位置を最終確認。

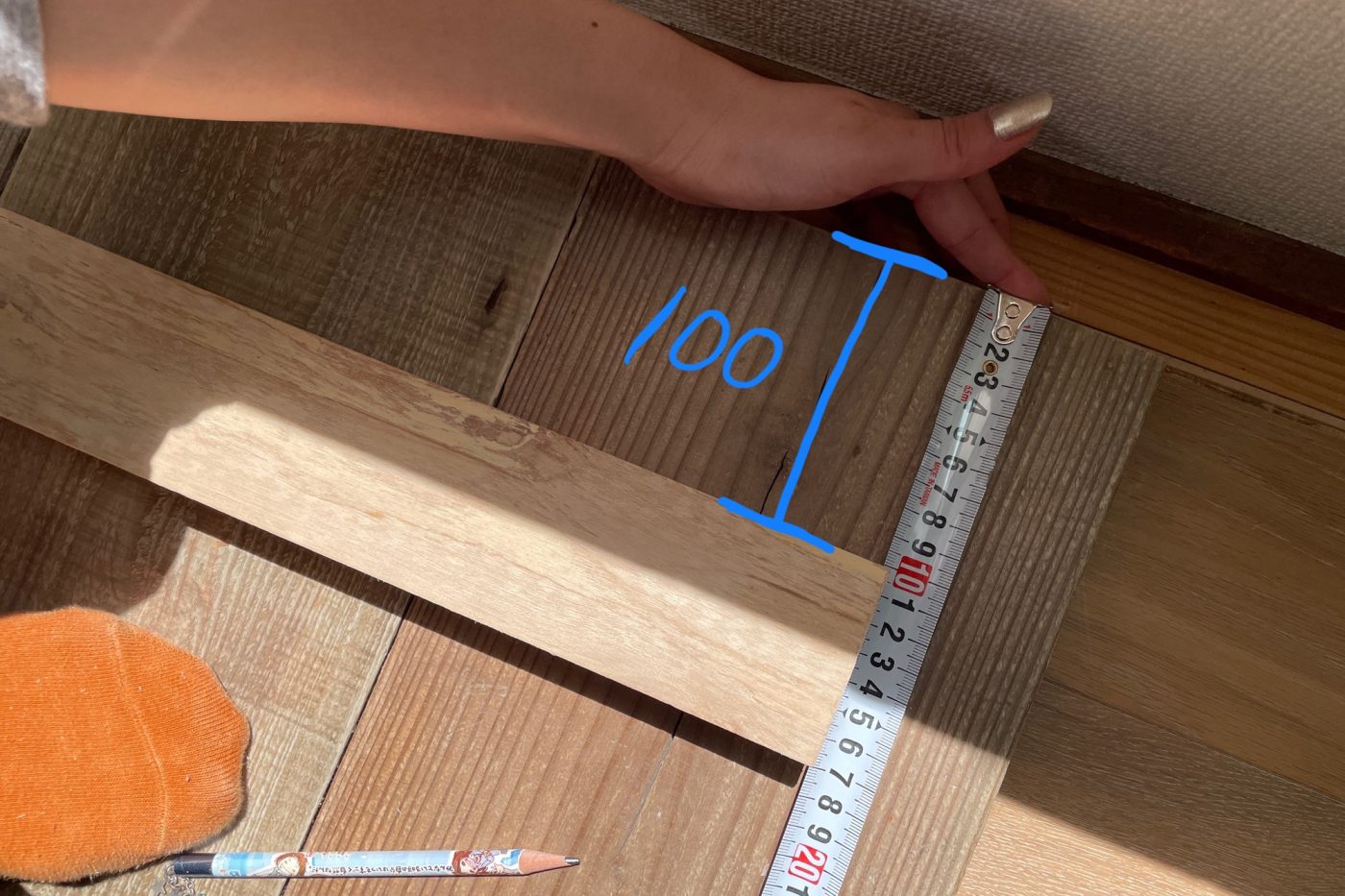

両端を端から200mmの位置につけるのか、150mmなのか100mmにするのか、少しの違いで絶妙に全体のバランスが変わってくるので、優柔不断な私はここで悩みました。

位置を色々試してみて散々悩み、角材を取り付ける位置を100mmに決定したので、印付けを行います。

角材の長さ的に、手前からは60mmの位置に設置することになりそうだったので、そことのバランスをみて決定させました。

足場板に対して垂直に角材を設置できるよう位置を整え、「差し金」を用いて印をつけます。

ちなみに私の場合は、最初は鉛筆で印をつけてからビスで固定したのですが、慣れてきた後半は測って位置を決めたらすぐそのまま打ちつけるスタイルで進めました。

ビスで打っている時に動かないよう脚で固定しながら、インパクトでビスを垂直に打ち込みます。

ビスの長さは51mm。角材の先の足場板に対して20mmほどビスが届くような長さでと考えて選びました。

角材1本につきビスは6本。足場板1枚に対して2本のビスで固定できるようにしています。

鉄の方立は角材の端に固定するようになるので、そこに干渉しないように中心にビスを打つことを心がけました。

同じ作業を上下どちらも行います。

そして、1番下の床面になる角材も取り付けます。

安定感が欲しいので、床面と接触する部分には角材を5本取り付けて支える形にしました。

「鉄の方立」を取り付ける

続いては、「鉄の方立」の出番!

頑張って設置した角材の上に「鉄の方立」を載せます。なかなかのジャストフィット具合。ずれないようにしっかり押さえながら固定していきます。

端に合わせて「鉄の方立」の位置を確定させたらビスで固定!

インパクトのビットを短めなビットにしたので、鉄の方立にインパクトが当たることなく打ち込むことができました。

鉄の方立は片面を8本のビスで固定することができるので、安心感があっていいなと思いました。

6つ全てつけ終わったら、反対の面に重ね合わせます。

そしたら角材と方立がぴったり合うように調整。

上下の角材の位置を合わせるのに苦労したので、その甲斐あって最終的にはぴったり。綺麗に合わさった瞬間は感激でした。

続いてこちら側もビスで固定。インパクトはかなり勢いがでるので、ボタンを全力で押しすぎないように優しく取り付けていきます。

全て完了したらベンチをひっくり返します。

なかなかの重みがあるので1人でやる場合は慎重に。引きずったりすると床も意外と傷つきます。(経験済みで反省済み)

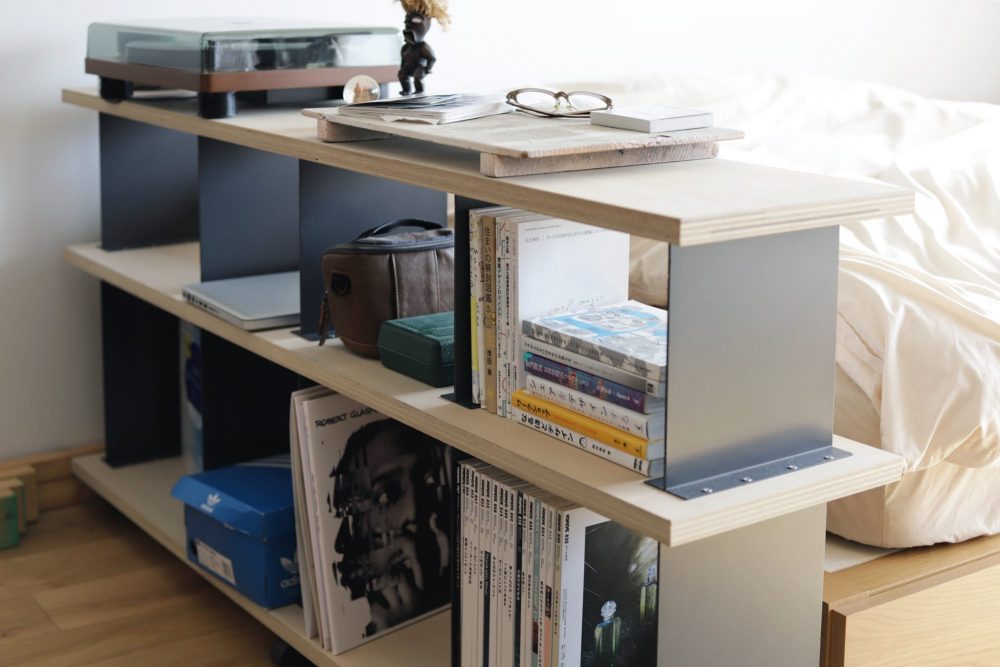

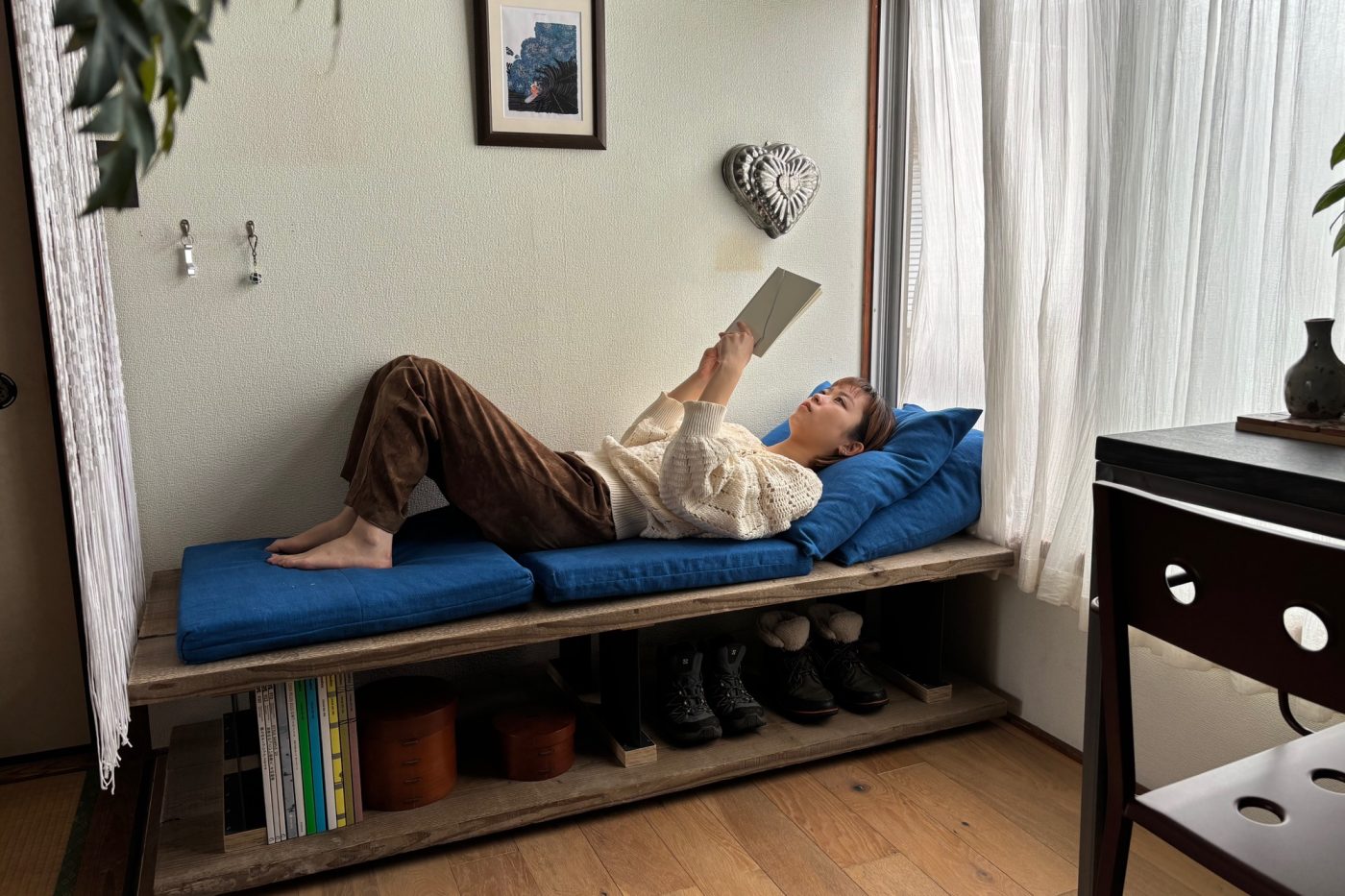

完成!

用意していたクッションを置いて。

植物を置いて。

雑誌や登山靴などの荷物を収納して。

完成ー!

理想通りの出来栄え。とってもとっても気に入っています。

DIYだからこそサイズもデザインも自分の思い通りのものにできたので、しっくり感は抜群。

足場板のちょっと荒い質感と植物、クッション、そして我が家の雰囲気がいい感じにマッチした気がして、このベンチがある景色がかなりしっくりきています。

これからの季節、横の窓を開けて風を感じながら読書をするのもよし。

クッションの配置を変えて寝転がることもできちゃいます。(この前早速ここで夕寝をしましたが、最高でした)

こってりサンディングという足場板の中で1番なめらかでライトな古材を選択したので、脚に触れても刺さったりするような心配はなさそうです。

座った時のたわみは特に気にならないですが、鉄の方立のない部分に2人で座るとしたらちょっとだけ強度が心配になるかも。使ってみる中で特別気になったら間に2本プラスして支えてみようかなと思います。

角材を挟んだことにより雑誌がぴったり。ベンチにもなり収納にもなり、一石二鳥で大満足です。

また、角材を一番下の床との間にも設置したことで、ちょっと生まれた隙間はこんな感じ。

最初にイメトレした時に見たぴったり床に板がついて置かれた姿よりも、かなり軽やかに感じて、ここの隙間がいい役割を果たしてくれている気がします。

ちなみに今回は鉄の方立を角材で上下で挟むようにしているのですが、床に接してる角材で足場板は固定できているので無くてもよかった模様……。施工チーム親方と認識がちょっとずれていたことが完成してから発覚しました。

もし参考に作ってみようとしてくださる方いましたら、角材は鉄の方立の上と一番下の床との間の2箇所に設置する形でも良さそうです。その方が引きでみた時に角材が見えないので見た目的にもいいかもしれないなと思います。

ベッドか床以外にゆったりくつろぐ場所がなかった部屋に、くつろぐスペースが登場して、部屋で過ごす時間がもっと豊かになりそうな予感。

このブルーの色味もばっちりで、これからの暖かな季節をここで過ごすのがとっても楽しみです。

我が家の様子をまとめた記事はこちら。

紹介している商品

過去記事はこちら。

![2×4材やフローリングを切ってみよう!丸ノコでできるいろんな切り方[道具工具ガイドVol.4 丸ノコ編]](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/08/06175158/1722934317-72195147a9c30eb61fee33835f80b96e-1000x667.jpg)

![初心者にも扱える?DIYの幅が広がる丸ノコの基本の使い方[道具工具ガイドVol.3 丸ノコ編]](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/07/09180757/1720516077-297b51a0dfb4ef439c6fd2f1512f9da9-1000x667.jpg)

![DIYの基本「ビス打ち」を攻略しよう!道具選びのポイントと基本の使い方[道具工具ガイドVol.1 インパクトドライバー編]](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/04/14162752/1715671669-b14d505303bd3b4d7a6c2ac222a92070-1000x667.jpg)

![コツは実践を通して掴む!壁や合板にビスを打ってみよう[道具工具ガイドVol.2 インパクトドライバー編]](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/23150843/1716444522-428d8dedfe8c4921441fbacae4ddec06-1000x667.jpg)