実践あるのみ!状況に応じた使い方をマスターしよう

ビスを打つ基本の動作はVol.1でご紹介した通り、至ってシンプル。インパクトドライバーの基本的な使い方はわかっても、いざ使うとなると困った経験がある方も多いはず。ビスは結局何が正解なんだっけ?うまくビスが入っていかない……。ビスは打てたものの、曲がっちゃったり割れちゃったり。

インパクトドライバーを使いこなし、素早く綺麗に仕上げるためには、状況に応じて必要なものを見極める力やコツを掴むことが必要です。

Vol.2では、3パターンの実践を通して、ビスの選び方や道具の選び方、より実践的なポイントをお伝えしていきます。動画には音もついているので正しく使えている時にどんな音が鳴るのかも併せて確認してみてください。

toolboxの設計施工チーム、TBK(ツールボックス工事班)の親方。toolboxで扱う基本の道具工具のセレクトも担当。

インパクトドライバー歴20年以上。愛用はBOSCHの10.8v。

case1:合板に合板を打ち付ける

まずは、合板と合板を打ち付ける場合。合板で家具などをDIYでつくれたら、家づくりの幅が広がりますね。

まずは、厚さ24mmの構造用合板を同じ厚さ24mmの合板に打ちつけてみます。

必要な道具

まず、ビスの選び方から。なんとなく選ぶのではなく、合板に合板を打つ場合に適切なビスを選ぶと失敗が防げます。

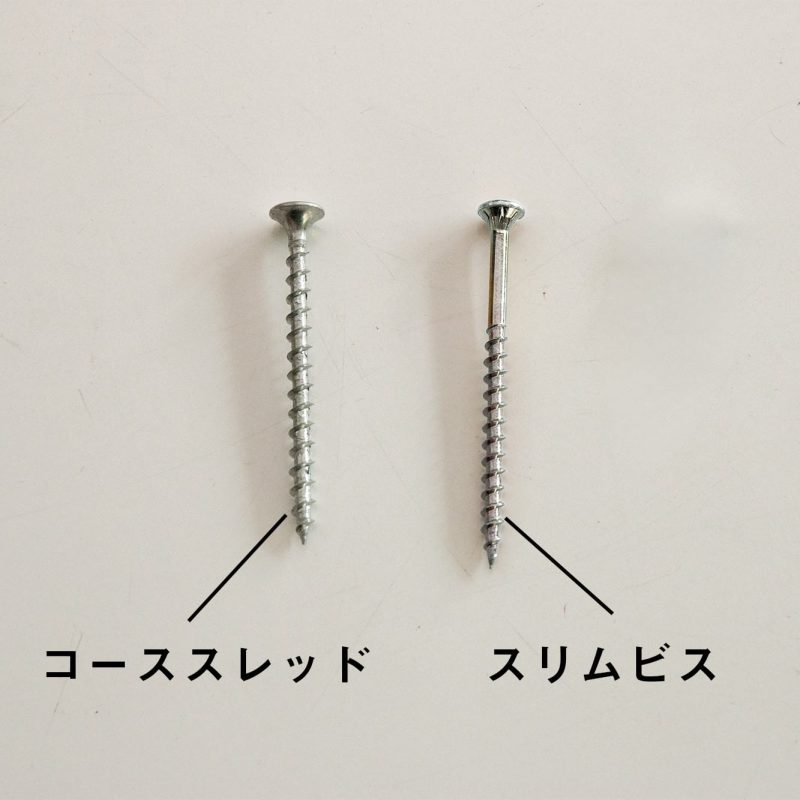

ビスの種類は、木と木を引き合わせたいので、木と木を引き合わせるのに特化した、コーススレッドかスリムビスが適切。

どちらも木と木を引き合わせるビスですが、それぞれ特徴が異なります。

・コーススレッド・・・締付強度が強い反面、木の割れが起きやすい

・スリムビス・・・コーススレッドより一回り細いビス。割れが起きにくいので、細い断面の木に向いていて、ビス頭も小さいので目立ちにくい。コーススレッドほどは強度がない

今回は24mmと薄めの断面に打ち込むことを考慮して「スリムビス」を選びました。コーススレッドでもOKですが、材によっては割れやすいかもしれません。

もしスリムビスで強度に不安がある場合は、ビスで止める箇所を増やすと良いでしょう(総合的な摩擦力を強くすれば強度が上がります)。

長さは、取付対象物の2倍が目安。今回でいうと24mmの合板が取付対象物なので、45mmのスリムビスを採用しました。長さはメーカーによって規格サイズがあるので、ぴったりである必要はありません。今回の場合45〜50mmくらいのものを選ぶと良いでしょう。

素材や頭部形状はそこまで気にせず、まずは種類と長さから確認しましょう。ホームセンターなどで選択肢があれば、あとは見た目で選んでも良いと思います。

種類と長さを決めると自ずと他の選択肢も絞られてきます。

・種類・・・スリムビス

・長さ・・・45mm

・径・・・3.3mm

・頭・・・皿

・材質・・・鉄(ユニクロメッキ)

先端パーツは、ビスの頭部穴形状に合わせて選びますが、最も一般的なプラスドライバービットの2番(+2)でOK。

実践

まずは下穴をあけずに、ビスを打ってみます。

真っ直ぐに打ち込むコツは、インパクトドライバー本体からビスの先まで一直線になるように立てること。真っ直ぐにビスを立てて打ち込みます。

ビスは材をグッと引き付けることで強度を担保してるので、特に木と木の接合においてはビスの頭が5mm程度沈むくらいが目安です。しっかりと頭が沈むまで押し込みましょう。

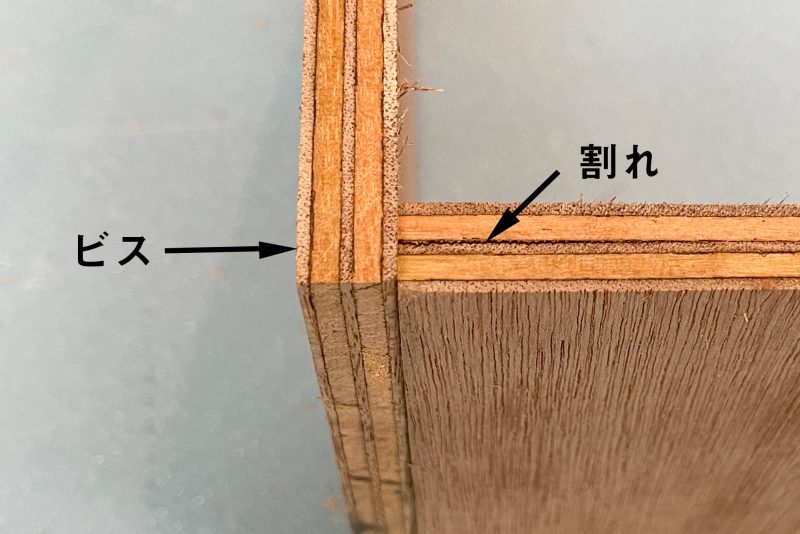

合板はホームセンターなどで比較的手軽に手に入る木材ですが、綺麗に仕上げるのは意外と難しいんです。合板は層になっているので、断面方向から力を加えると層が開いてしまいやすく、端の方にビスを打つと割れが生じやすい。少しでも綺麗に仕上げたいという場合には、下穴をあけると良いでしょう。

ビスをぴったりと綺麗に納めたい場合は、皿取錐(さらとりきり)ビットで下穴をあけるのがおすすめです。下穴と皿取り加工が同時にできるため、作業効率も良いです。

皿ビスが綺麗に納まるように円錐型にあけられた座ぐり加工のこと。

皿ビスを皿取り加工なしに合板に打ち込むこともできますが、家具などビスが表に出る場合は事前に皿取り加工をすると綺麗に仕上がります。

皿取錐で皿取り加工と下穴をあけたのがこちら。綺麗に座ぐり加工ができています。

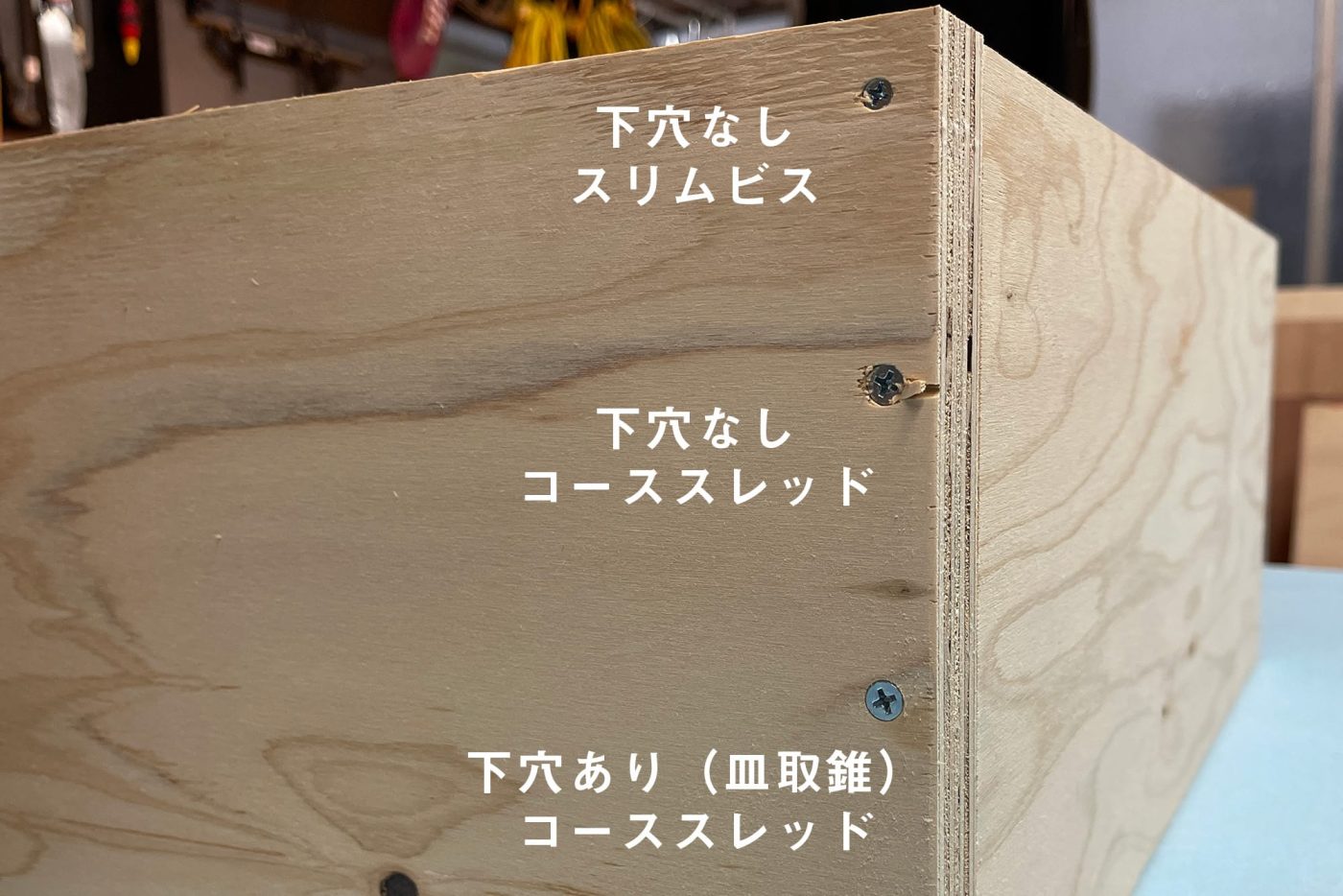

下穴なしで打ち込んだ箇所と比べてみました。

下穴なしだとスリムビスでも少し割れが出ていますが、皿取錐で下穴をあけたところはコーススレッドを使ってもぴったりと綺麗に納まっています。

合板で家具などをつくる際、厚さ20mm以下の合板を使うと、少し曲がっただけでビスが板からはみ出たり、ビスの摩擦力が効かず強度が出ません。

また、合板は層になっているので、断面方向からのビスの打ち込みに割れが生じやすいです。写真は12mmの合板にスリムビスで打ち込んでみたものです。垂直に打ち込んでも、材が薄すぎて層から割れてきてしまいました。強度もありません。

一般的にホームセンターなどで売られている合板の厚さは12mm、24mm、30mmなどがありますが、ビスで固定する場合は厚さ20mm以上を選ぶといいでしょう。薄い合板を使いたい場合は、釘を推奨します。

case2:壁にパーツを取り付ける

次にパーツを壁に取り付けてみます。タオル掛けやフック、棚など、ビスで取り付けられる金物はたくさん!自分で取り付けができるだけで、何をどこにつけようかと妄想が広がりますね。

可動収納棚の取り付けや、トイレアクセサリーの付け替えなど、ビス打ち以外も含めたDIYの様子はこちらの記事でご紹介しています。

2-1:合板下地がある壁に棚を取り付ける場合

まずは合板下地がある壁に『棚受け金物』を使って棚を取り付ける場合をやってみます。

必要な道具

通常「棚受け金物」には取り付け用ビスが付属しますが、ビスの選びからおさらいするため、新たにビスを調達しました。

パーツの取り付けなので、「タッピングビス(取り付け用ビス)」を使用します。

パーツを取り付ける時に注意したいのは、頭の形状です。「棚受け金物」には、皿加工が施されているので必ず「皿ビス」を使います。鍋ビスやトラスビスは、ビス頭の下側が平面なので、皿加工されたパーツに綺麗に納まりません。

長さはパーツ取り付けの場合に推奨される25〜32mmから選ぶといいでしょう。太さは、パーツの穴のサイズに入るよう3.5mm。素材は、取り付ける棚受けがステンレスなので、ステンレスを選びました。

・種類・・・タッピングビス(取り付け用ビス)

・長さ・・・25mm(フラットバーの厚さが3mmなので下地に効く長さは22mm)

・径・・・3.5mm(パーツの径に合わせて)

・頭・・・皿(頭の径と皿加工の径が合う)

・材質・・・ステンレス(パーツの素材に合わせて)

数mm長い分には問題ないですが、あまり長すぎると抵抗が強くてまっすぐ打ち込むのが難しいです。また、ビスが長い場合、壁の下地の後ろに配線などがあると傷つけてしまう可能性があるので、適切なサイズのビスを推奨しています。

実践

壁を模したモックアップに取り付けていきます。

位置を決めたら「棚受け金物」を取り付けます。丸棒の斜材部分があり真っ直ぐ打つのが難しいので、長めのビットを使用すると良いでしょう。今回は11cmのビットを使いました。

3つある取り付け位置のうち、まず中央を止めて水平を測り、上下を止めていきました。

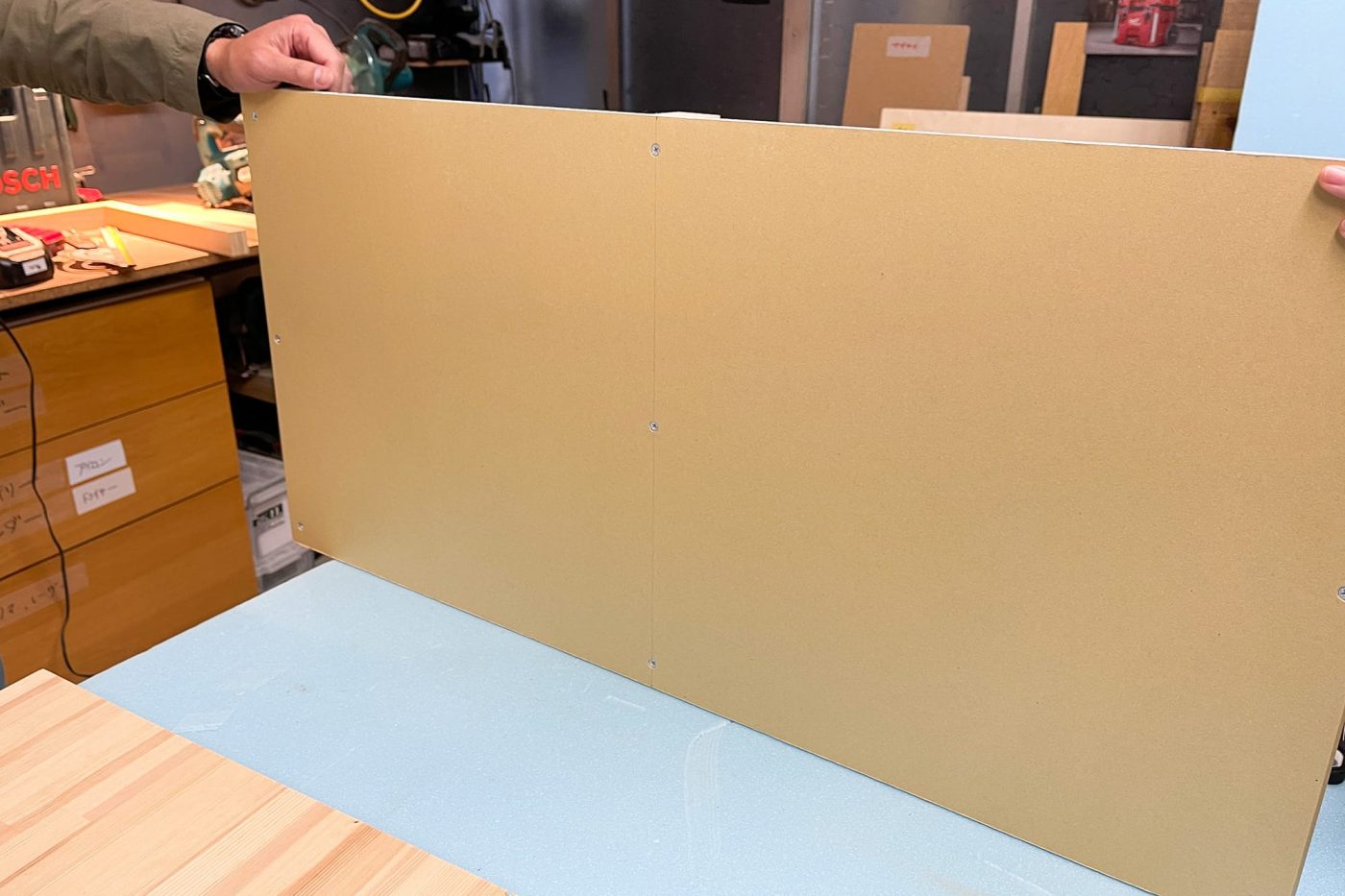

「棚受け金物」を2つつけたのがこちら。次に棚板を固定していきます。

用意した棚板の厚さは約35mm。棚板を固定するビスは、基本的に同じものでOKですが、棚板がビスの長さより薄い、もしくは同じ厚さの場合は棚板の2/3ほどの長さのものを用意しましょう。

棚板が薄い場合は突き抜けてしまいますし、棚板の厚みと同じくらいの長さの場合でも、ビスを打ち込んだ部分が盛り上がってきてしまう可能性があります。

ちなみに、棚板として12mm合板を使用している例をよく見かけますが、材が薄すぎてビスの取付強度に不安があります。ビスが短すぎるのも不安材料。

たわみ強度とビスの打ち込み長さを考慮すると、棚板の厚さは最低でも18mm以上あると安心です。

位置を決めたらしっかり押さえて下から上に打ち込んでいきます。しっかり押さえておかないとビスの引き合う力が効きません。

下から打つときは、まっすぐ構えるのが難しいので慎重に。

ただし、手の置き場には要注意。ビスの真上から押さえると、打ち抜いてしまったり、垂直のバランスを崩した時に手を怪我する恐れがあります。

斜材部分があるので下の写真のようにどうしてもビスが斜めに入ってしまう時もありますが、ある程度は問題ないでしょう。下穴をあけておくと打ち込みやすいです。

ここで起こりやすい問題が「ビスがなめてしまう」ということ。ビスの頭部穴にドライバービットが噛み合っていないままビスを回してしまうと、ビス穴が潰れてしまいやすいのです。特にステンレスなどやわらかい素材のビスを使う時は注意しましょう。

ビス穴が潰れてしまった状態を「なめる」といいます。ビスがなめてしまったら、どうにかしてビスを逆回転させて抜くか、ペンチなどで外すしかありません。

そうなってしまう前に、ビスを回している時に少しでも音や手応えが違ったらやり直しましょう。ビスがなめる要因は、ドライバービットとビスがうまく噛んでいない、押さえつけが甘い、木が硬すぎるなどが考えられます。

まず確認すべきは、インパクトドライバーとビスが一直線になっているか、押し込む力がまっすぐかかっているか。木の硬さが要因であれば下穴をあけましょう。

いつもと違ったら、基本に立ち返ることが原則。そのためには練習を繰り返し、正しい使い方の感触を掴んでおくことが重要です。

壁に棚が取り付けられました!

2-2:石膏ボード(木下地がない場所)に取り付ける場合

次に、石膏ボードの壁にパーツを取り付けてみましょう。

通常、パーツなどの取り付けが考慮されていない壁は石膏ボードなどが貼られて、その上にクロスや塗装で仕上げていることが多いです。石膏ボードはいわば粉を固めた板のようなものなので、ビスが効かないことに注意しましょう。

ビスを打ち込んでみても、少し力をかけると簡単に取れてしまいます。

石膏ボードで仕上げられた壁に何かを取り付ける時は、木軸かスタッド(鋼製間柱)がある部分を狙うのが大前提。下地の見つけ方はこちらの記事で解説しています。

必要な道具

どうしても石膏ボードに取り付けたい!という場合もあると思います。それも不可能なわけではありません。

石膏ボードにビスを打つ場合、「ボードアンカー」という石膏ボードでもある程度の強度を出せるパーツを使います。とはいえ、あくまでフックや飾り棚など軽量なものを掛ける用と考えてください。10kgを超えるような集中荷重はかけられません。

そのボードアンカーというものがこちら。

取り付ける位置を決めたら、ビスを打つ前にボードアンカーを取り付けます。使用するビスは、木下地のある壁に打ち込む時(case2-1)と同じでOK。追加でボードアンカーを調達しておきましょう。

実践

まずはビスを打ち込む位置にドリルビットで穴をあけます。使用するアンカーに径が記載されています。アンカーより大きな穴をあけてしまうと摩擦が効かなくなるので注意。

ボードアンカーを穴にねじ込み、げんのうで叩いて入れ込みます。

裏側がこちら。

ボードアンカーが奥まで入ったら、アンカーの穴にビスを打ち込みます。

ビスをしっかり奥まで打ち込むとアンカーの先が開き、石膏ボードにしっかり固定されます。

棚受けを取り付ける一連の流れはこちらです。

取り付け完了!ボードアンカーを使って、金物と棚板を保てる強度を確保できました。ただし、ボードアンカーで石膏ボードに取り付けた場合は、あくまで軽量なものしか置けないとお考えくださいね。

case3:タイルにパーツを取り付ける

最後に、タイル壁にパーツを取り付けてみます。タイルはキッチンや洗面など水回りで採用されることが多いですが、収納やパーツが多い場所でもあります。正直なところ、タイルで仕上げられた壁にビスを打つのは他の壁に打つより遥かに大変ですが、ぜひ挑戦してみてください。

タイルは焼き物なので、石膏ボードと同じくビスは効きません。case2-2でお伝えしたように下地が必要です。下地がない場合は、タイル用のアンカーを使いましょう。

今回取り付ける壁は合板下地にタイルを貼っており、タイルの裏の合板が取り付け強度を担保しているので、アンカーは使用しません。

タイル壁に取り付ける場合は、下穴を開ける必要があります。タイル自体に穴をあけるのはとても時間がかかるので、可能であればタイル目地を狙うと良いでしょう。

3-1:タイル目地に取り付ける場合

まずはタイル目地に『ハンガーバー』を取り付けてみます。

必要な道具

タイルを貼った後に取り付けるパーツを選ぶ際は、タイル目地に合わせて取り付けられるパーツを選ぶと楽です。例えば、タオル掛けを設置する場合は、一点で止められるものを選んだり、サイズオーダーができるものを選べば、目地を狙って取り付けることが可能です。

「ハンガーバー」以外の目地を狙いやすいタオル掛けはこんなものがあります。サイズオーダーできるものを購入する際は、外寸ではなく、ビスの中心が目地に合うようにサイズでオーダーしましょう。

タイル裏にある合板に打ち込むので、ビス選びは、case2-1と同じ考え方で大丈夫。パーツの取り付けなので「タッピングビス(取り付け用ビス)」、長さは25〜32mm、径はパーツ側に合わせて3.5mm。水回りを想定して素材はステンレスを選びました。

・種類・・・タッピングビス(取り付け用ビス)

・長さ・・・25mm(壁付け部分の厚み3mm、タイル目地が約3mmなので、下地に効く長さは約19mm)

・径・・・3.5mm

・頭・・・皿

・材質・・・ステンレス

ちなみに「ハンガーバー」に付属するビスの長さは25mmですが、タイルが厚い場合や強度に不安がある場合は、32mmのビスを調達しても良いでしょう。

目地に下穴をあけるときは、モルタル用のドリルビットを使います。

実践

タイル目地に下穴をあけます。目地であればすんなりと下穴があけられます。

case2-1と同じ要領でビスを打ち込めば完了です!

3-2:タイルに取り付ける場合

必要な道具

ビスは商品に付属していますが、選び方をおさらい。タイルに取り付ける場合も基本的に選び方は同じです。

パーツの取り付けなので、「タッピングビス(取り付け用ビス)」。長さは推奨の25〜32mm。タイルの厚みがあるので長めの32mmが良いでしょう。径は商品に合わせて4mm。洗面室に取り付けることを想定すると素材はステンレスが良さそうです。

「ホテル金物」には、ビスを隠す「ネジキャップ」も付属しています。ビスにネジ座金(ネジキャップの雌ネジ)を通した状態で打ち込みましょう。

・種類・・・タッピングビス(取り付け用ビス)

・長さ・・・32mm(フラットバーが4mm、タイル厚10mmなので、下地に効く長さは18mm)

・径・・・4mm

・頭・・・皿

・材質・・・ステンレス

下穴に使用するのは、ダイヤモンド(!)がついていて、金属より硬いタイルにも穴をあけられるタイル用ダイヤドリルビットです。お察しの通り高価なので、一つ二つ程度の下穴であればタイル用ドリルを使用して頑張るという手もあります。

実践

大変なのは、下穴を開ける作業。ツルツルとした磁器タイルは滑ってしまうので、インパクトドライバー自体を回しながらドリルビットの先を使って少しずつ削っていきます。

摩擦熱が発生するので、途中でドリルビットの先に水をつけると良いです。

下穴があいたら、ビスを打ち込むのは下地がある壁と同じ要領でOK。ネジキャップを取り付けたら完成です。

インパクトドライバーを使う時の注意点

インパクトドライバーは、DIYをはじめる時に最初に揃える道具の一つだと思います。操作自体はシンプルですが、電動工具であることはお忘れなく。誰もが最初から簡単に使いこなせる道具ではないので、苦手だと感じる場合は無理をせず手回しのドライバーを使うのも手です。

そして、自動車の運転と同じように、慣れた頃が一番危ないです!危険を伴う道具であることを理解して使用しましょう。

また、手袋をして扱うと繊維やゴムが巻き込まれるおそれがあるため、素手で使用することが推奨されています。

言うまでもありませんが、上達に欠かせないのは反復練習です。いくらコツを頭で理解していても数をこなした経験がないと技術は身につきません。繰り返し使いながら上手く使えている時の音や手応えなどを自分の感覚で掴んでいきましょう!

今後も基本の道具・工具の使い方をご紹介していきます。それではみなさん、ご安全に〜!

![コツは実践を通して掴む!壁や合板にビスを打ってみよう[道具工具ガイドVol.2 インパクトドライバー編]](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/23150843/1716444522-428d8dedfe8c4921441fbacae4ddec06-1400x933.jpg)

![コツは実践を通して掴む!壁や合板にビスを打ってみよう[道具工具ガイドVol.2 インパクトドライバー編]9](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/22151906/1716358746-8bb3536c12ebedb23106c173fef96740-1400x933.jpg)

![コツは実践を通して掴む!壁や合板にビスを打ってみよう[道具工具ガイドVol.2 インパクトドライバー編]20](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/22151923/1716358763-a6d75d5e26a54d8029b23b55b098c8f1-1400x934.jpg)

![コツは実践を通して掴む!壁や合板にビスを打ってみよう[道具工具ガイドVol.2 インパクトドライバー編]38](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/22153843/1716359922-87f4ee07a8d7e0e582bf8f0607795e31-1400x933.jpg)

![コツは実践を通して掴む!壁や合板にビスを打ってみよう[道具工具ガイドVol.2 インパクトドライバー編]42](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/22153851/1716359931-2c3717e1968b61540f6a2202ee13d1d1-1400x933.jpg)

![コツは実践を通して掴む!壁や合板にビスを打ってみよう[道具工具ガイドVol.2 インパクトドライバー編]51](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/22152009/1716358809-169b32f57080e5a5342f607a4c978ab0-1400x933.jpg)

![コツは実践を通して掴む!壁や合板にビスを打ってみよう[道具工具ガイドVol.2 インパクトドライバー編]54](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/22153901/1716359940-14ab123e884f7ecba1ed97a574335558-1400x934.jpg)

![コツは実践を通して掴む!壁や合板にビスを打ってみよう[道具工具ガイドVol.2 インパクトドライバー編]69](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/22152018/1716358818-6be8cd364d4c45882c38cfbe44915212-1400x933.jpg)

![コツは実践を通して掴む!壁や合板にビスを打ってみよう[道具工具ガイドVol.2 インパクトドライバー編]71](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/22152026/1716358826-d116f54d32d384d055b7ecb0705528f2-1400x933.jpg)

![コツは実践を通して掴む!壁や合板にビスを打ってみよう[道具工具ガイドVol.2 インパクトドライバー編]73](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/22152035/1716358835-04ab4933503750cc98d51f328755cd43-1400x934.jpg)

![コツは実践を通して掴む!壁や合板にビスを打ってみよう[道具工具ガイドVol.2 インパクトドライバー編]77](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/22152044/1716358844-f163ac74892538c03780b469d7584680-1400x933.jpg)

![コツは実践を通して掴む!壁や合板にビスを打ってみよう[道具工具ガイドVol.2 インパクトドライバー編]81](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/22153918/1716359958-05bf3b151a86846a059e94fd8a1ec337-1400x934.jpg)

![コツは実践を通して掴む!壁や合板にビスを打ってみよう[道具工具ガイドVol.2 インパクトドライバー編]97](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/22152053/1716358853-a3f507a115641bca3f486c359066f2b4-1400x933.jpg)

![コツは実践を通して掴む!壁や合板にビスを打ってみよう[道具工具ガイドVol.2 インパクトドライバー編]99](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/22152101/1716358861-186592a01c8dda6dbfc43557692c54f1-1400x933.jpg)

![コツは実践を通して掴む!壁や合板にビスを打ってみよう[道具工具ガイドVol.2 インパクトドライバー編]105](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/22152133/1716358893-0c27542195cb44d39efbc056711b78cc-1400x933.jpg)

![コツは実践を通して掴む!壁や合板にビスを打ってみよう[道具工具ガイドVol.2 インパクトドライバー編]108](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/22183241/1716370361-f88373d2f97c7c802e23703a00efbd7a-1400x934.jpg)

![初心者にも扱える?DIYの幅が広がる丸ノコの基本の使い方[道具工具ガイドVol.3 丸ノコ編]](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/07/09180806/1720516086-7b69c4dae4e9a53686d6126a04959083-1000x1499.jpg)

![ドア選びにセオリーなし!? 実例からイメージを膨らまそう[ドアガイドVol.1]](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/04/14162650/1715671609-f4662067813cce6a470767862540fb94-1000x1500.jpg)

![はじめてのドア選び。自分に合ったドアに出会うために[ドアガイドVol.2]](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/04/14162716/1715671635-1513d3bf1b0eef5da5acf72fb3ac8538-1000x1500.jpg)

![思っているより奥深い「ドアの世界」を覗いてみよう[ドアガイドVol.3]](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2024/05/30210101/1717070460-155cf9d3ac6b0abc1e018bffcd4db78d.jpg)