JR大阪駅から電車で2駅の野田駅。ほんの少し離れただけなのに、街を歩けば、昔ながらのアロエの鉢植えやステテコ姿のおじちゃんに出会えます。そんなローカルな空気が漂う街に、今回の宿「TOU」はあります。

この宿の最大の特徴は、「間取りを変えず、剥がしたまま残す」という思い切った姿勢。

今回の宿を設計した長坂純明さんは話します。

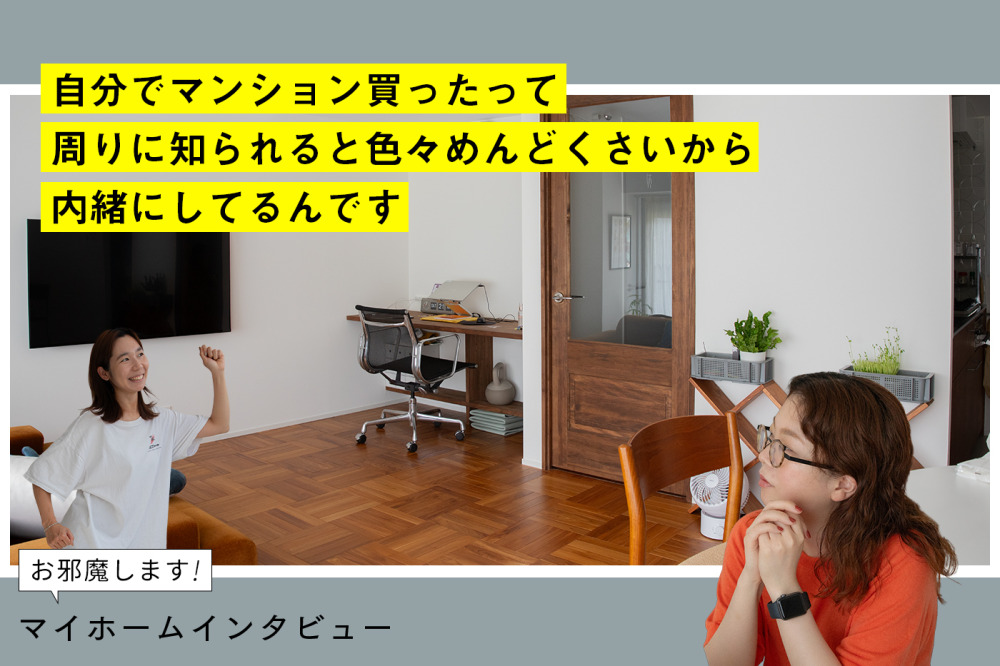

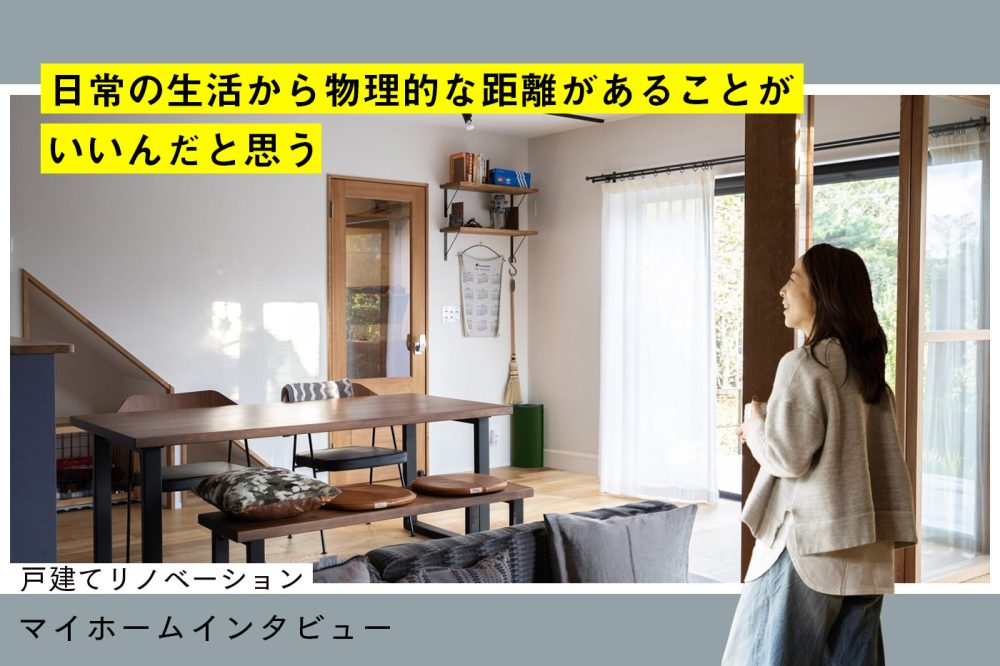

住宅とホテルの境界が近づいている今、住宅は“休む場所”、ホテルは“冒険できる場所”。だから、その間に「泊まることで暮らし方を試す“実験の場”があってもいいのでは?」という発想を重ね、あえて最低限の設えだけで「心地よく住めるのか」を試すホテルづくりが始まったんです。

完成品ではなく、粗さや未完成さをそのまま残し、その中で滞在者の体験が立ち上がるような空間が仕掛けられています。

この宿を運営するのは、1階でヘアサロン「THE HINC」を営むオーナー。暮らしを包括的に捉えたいとの思いから3階建てのビルを購入し、1階をサロン、2階はテナントスペース、3階を宿泊施設にしました。単なる宿ではなく、自分たちの生活とつながり、ゲストと共有できる場所。宿を「暮らしの拡張」として位置づけています。

ビルの入り口からすでに体験は始まります。

落書きがそのまま残されたサインや、レトロな階段とアート。

階段の途中でスリッパに履き替えると、その先には部屋の入口を示すサイン灯が置かれた受付台が現れます。経年変化をそのまま感じる建具や造作のツインカーボの仕切り、凸凹とした床が広がり、期待感を高めてくれます。

残材でつくられたコンクリートタイルなど、あえて「そのまま」を活かした設えが空間を特徴づけています。

キッチンに足を踏み入れると、まず目に入るのは、ビニールクロスを剥がして裏紙が見えた状態の壁や、仕上げのない躯体現しの床。通常のホテルで見かけるような装飾や仕上げは一切なく、余計な飾りも取り除かれています。

さらにキッチン奥の壁を見ると、まるでキース・ヘリングのドローイングのような跡が。表面を剥がしたときに出てきたノリや両面テープの痕跡で、その偶然の表情を面白さとしてあえて残しています。

キッチンの脚は、現場にあった角棒を積み上げ、その上に銅板をのせただけのシンプルな構成。水栓も銅製で揃えられ、即興的でありながら落ち着いた印象を与えています。そして、黒のシンプルな四角いフラットレンジフードが、空間の差し色となり、全体をすっきりと引き締めています。

食器棚はあえて置かず、店舗のように器を並べて見せるスタイル。そのほうが日常の動きが感じ取れて、自然体で心地いいのでは、と思ったんだそう。

リビングは杉材をそのまま床に置き、多少の凹凸も「庭みたいでいいじゃないか」と受け入れています。床の間は小さな「庭」として見立て、大人数の宿泊時には布団を敷いて寝床にするなど、柔軟に使える空間になっています。

寝室は2部屋。二重床をばらし、躯体の上に杉材のベッドフレームを直接置いただけ。フロアと壁の隙間にはベンチを置いて隠すなど、最低限の納まりで仕上げられています。

「TOU」の空間づくりは、設計者一人が突き進むスタイルではありません。スタイリストや家具デザイナーが加わり、「それいいやん」と言いながらチームで進めています。

たとえば寝室の照明にはZARAの製品を取り入れるなど、設計者が普段選ばないアイテムを組み込み、思いがけない空間の表情を生み出しています。予定調和ではなく、予定“不”調和を楽しむプロセスこそが居心地を生んでいます。

洗面スペースも装飾を排し、業務用の流し台をそのまま置いたままに。

この宿は、剥がしたままだったり、置いたままだったり、意匠のために手を尽くすことはしていません。

「ビニールクロスより、紙のほうが実は落ち着くんじゃないか」

「床が多少ガタついていても、住めるんじゃないか」

そんな問いかけを投げかけながら、住宅と宿泊施設の中間のような「住まい」を探るように設計されています。

完成された快適さではなく、「これでも暮らせる」という発見ができる場所。 粗さや未完成さに身を置く体験を通して、新しい暮らし方の可能性を見つけるきっかけになるはずです。

ひとともり株式会社

代表取締役 長坂純明 1970年生。

「生活のデザイン」を掲げ、奈良町にひとともり奈良本店(一組限定の宿「宿一灯」、ビーガン足湯カフェ「生姜足湯休憩所」、設計事務所「ひとともり一級建築士事務所」)を構える。ひとともり一級設計事務所ではプロダクトデザインや小さな飲食店から300室海外ホテルなどの大型建築の設計まで、規模や場所を問わず幅広い活動を行なっている。

代表作に「香林居(2022)グッドデザイン賞」「SOCOHAUS(2024)グッドデザイン賞」「青山の家(2022)」など

紹介している商品

関連する事例記事