主な材料・道具

- かかった費用は2025年8月時点のtoolbox商品の価格(基本の道具工具を除く)で計算しています。

DIYするのは、PRチームの三上です!

タイルを貼ったりフローリングを敷いたり……築48年の実家をDIYで少しずつアップデートしていまして、その様子をhowtomake記事でレポートしています。

現在の我が家はこんな感じです。

過去にやってきたDIYは検索窓から「築古戸建の実家アップデート」で検索して「記事」項目からもご覧いただけます。(記事のサムネに「実家DIY」のロゴが入っているのが目印です)

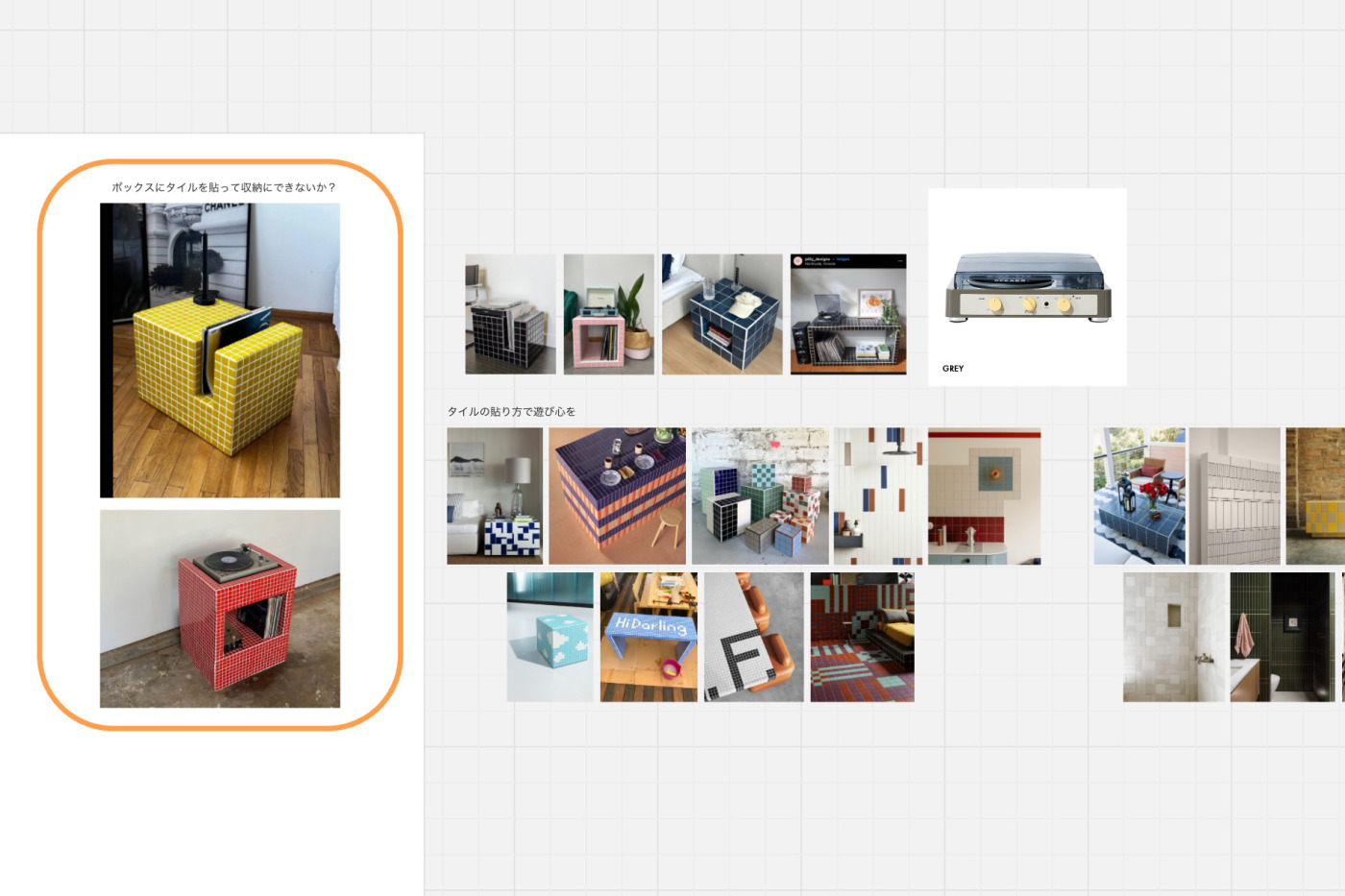

実家DIYは今回で第12弾!家そのものに手を加えるのではなく、タイルラックというレコードプレーヤーとレコードを収納できる置き家具を作ってみました。

施工するにあたって考えた事や施工のポイントなど、もりもり記載していきます。少しでもみなさまの参考になりますように!

「レコードプレイヤー」と「レコード」を置く場所が欲しい

前回の土間タイルDIYで完成した、自室のインナーテラス。

ここで植物との暮らしを楽しんでいるわけなのですが、今度はそこに音楽という要素も加えたくなってきたのです。

元々音楽が好きでライブやフェスによく行っていた私。家にいる時も音楽を味わうために、レコードプレイヤーを我が家に導入することにしました。

そうと決まったら、プレーヤーとレコードを置く場所が必要。レコードプレーヤーとレコードの居場所となる、レコードラックを作成することにしました!

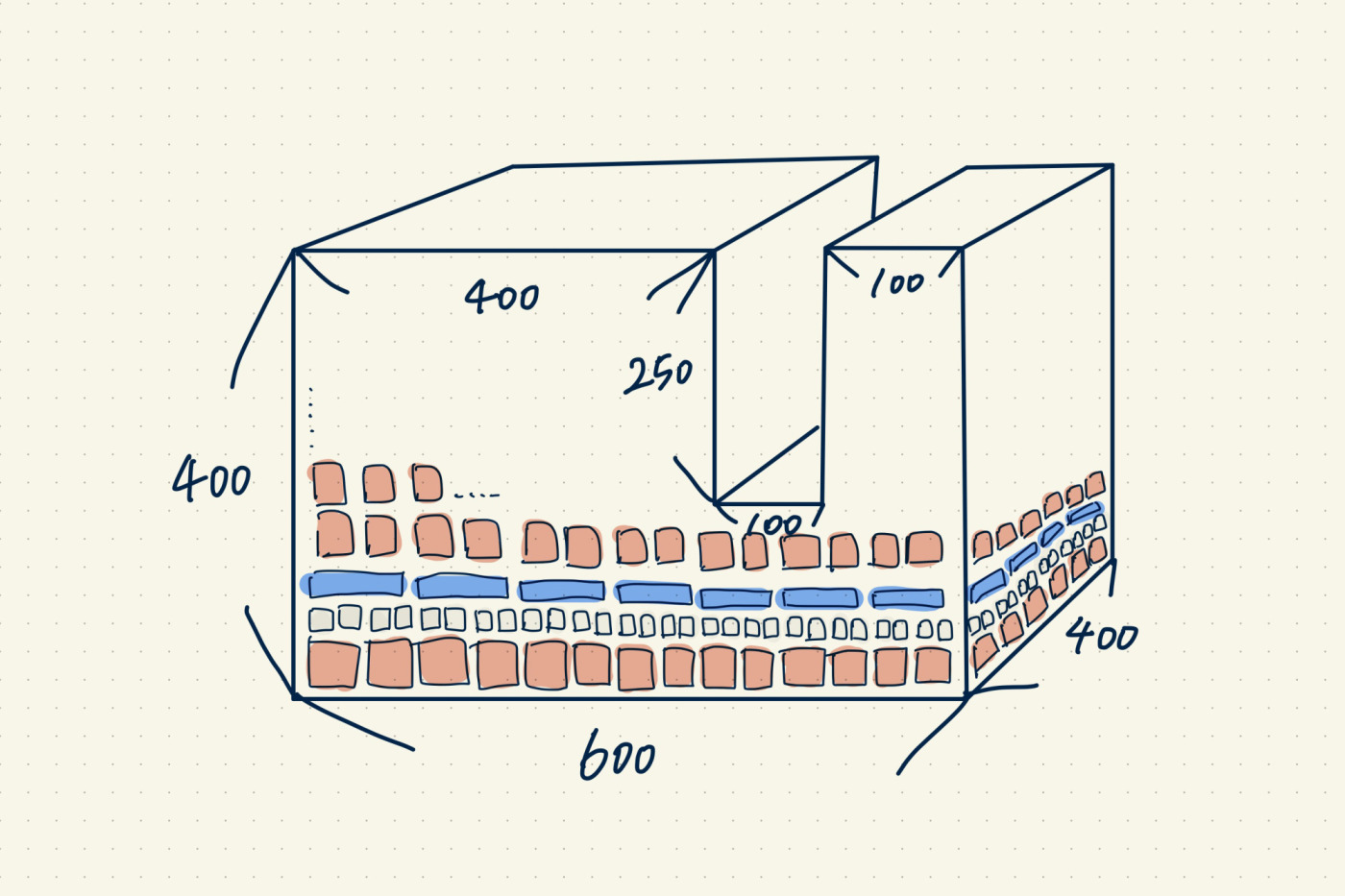

プレーヤーを置きつつ、レコードも立てかけられる仕様にしたかったので、コの字型の収納ボックスを作成してみようと思います。

そして、タイルが好きな私はやっぱりタイルを活用したいと、ボックスにタイルを貼るスタイルにすることに決めました。

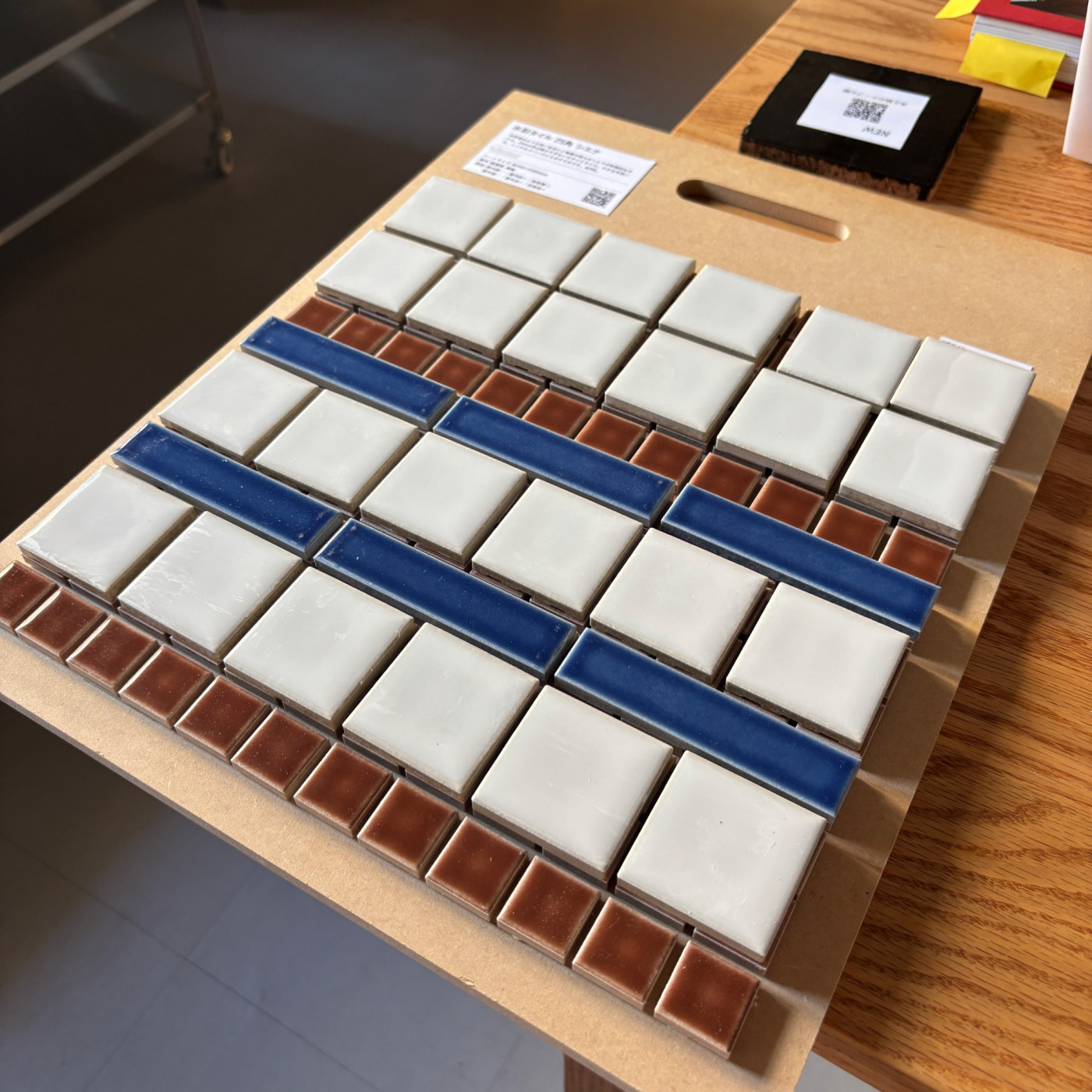

今回使用したいのは、豊富なカラーと3サイズ展開のある『水彩タイル』。

「サイズ違いやカラー違いのものを混ぜて、タイルで遊んでみたい」と思い、レコードプレイヤーの色味に合わせて、色を「シエナ」「コットン」「ネイビーブルー」に絞りショールームでタイルの検討をしてみました。

どれもいいなとなって決めるのに悩んだのですが、1番好きなシエナをメインにしてポイントでネイビーブルーとコットンを加えることに決定!

どう入れていくかの詳細はサイズと共に検討します。

ボックスの大きさは?タイルは?必要なものを検討して購入

今回購入したレコードプレーヤーはGadhouseのもの。スピーカー内蔵なのでこれさえあればすぐにレコードが聞けるので、初心者でも手を出しやすいレコードプレイヤーです。

サイズはW330 x D280 x H115 mm。

このプレイヤーを置くことを基本としつつも、この記事を読んでくださっている皆様にも真似してもらえたらいいなという思いもあり、少し大きめなレコードプレーヤーも置けるサイズになるよう、ゆとりを持たせて計画してみました。

最初は木軸を組んで合板を貼るという制作方法を検討しました。

ですが、今回このボックスに載せるのはレコードプレーヤーと数枚のレコードだけ。家具のように人が座るものではないため、強度はそこまで必要ありません。

そこで、ツールボックス工事班(TBK)の親方に相談したところ、「12mm以上の合板で作れば十分」とのこと。アドバイスを受け、最終的には合板だけで制作することに決めました。

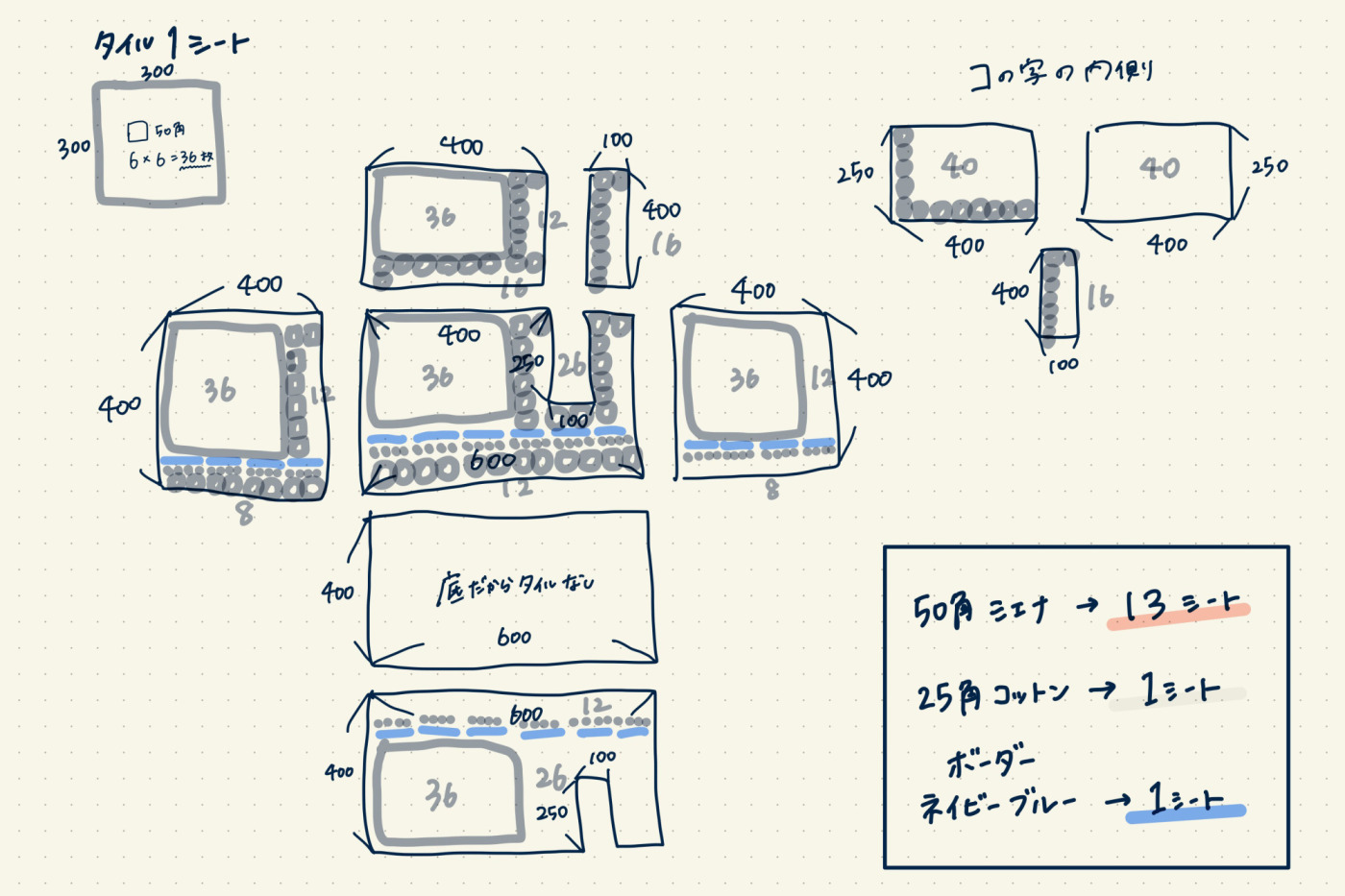

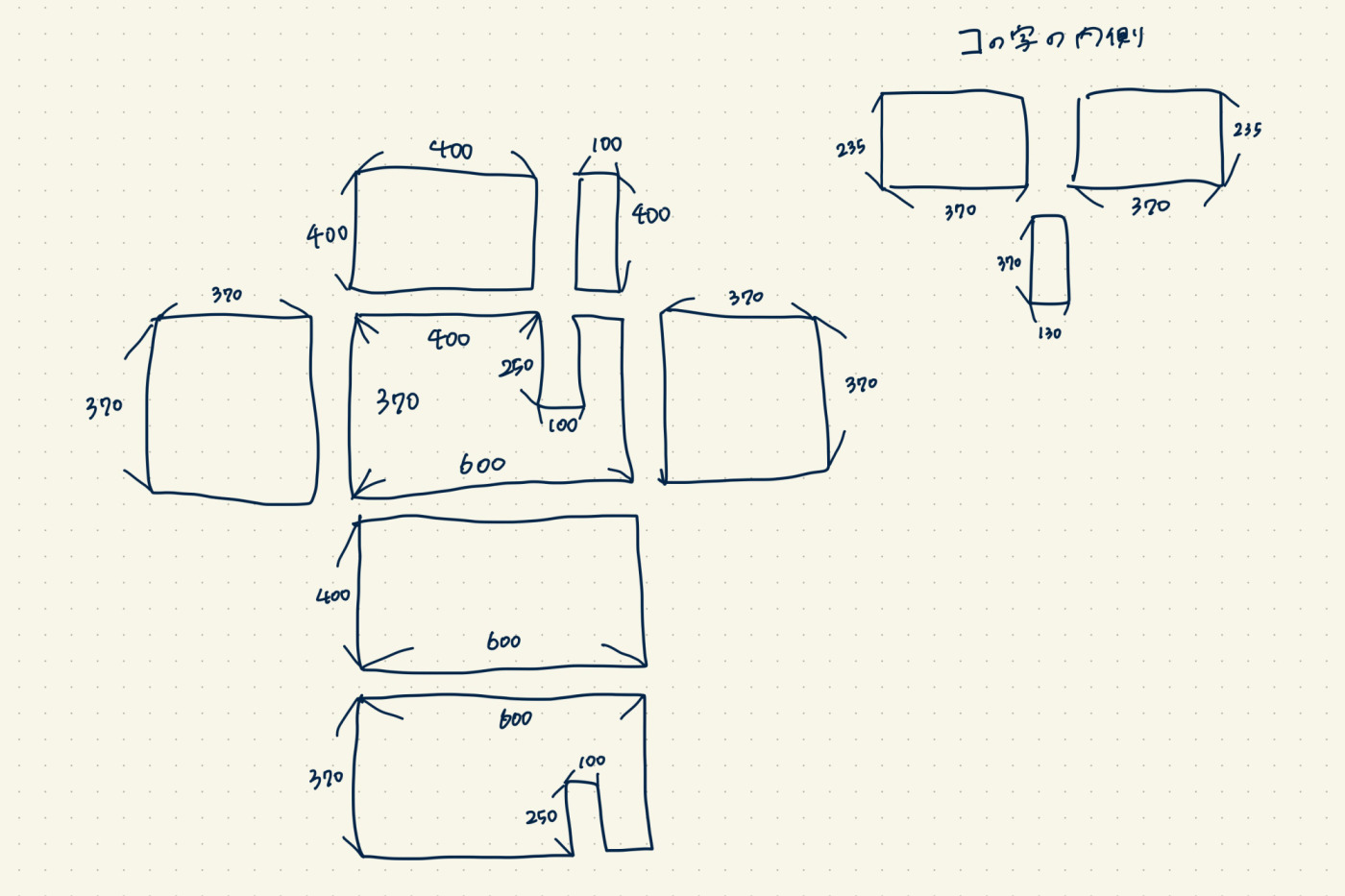

ボックスの表面にはタイルを貼るので、どのくらいタイルのシートが必要か計算してみました。

展開図を書いて、タイルの枚数を数えていったので頭が混乱したのですが、なんとかシート数を出して、サイトで注文しました。

続いては合板の準備を行います。

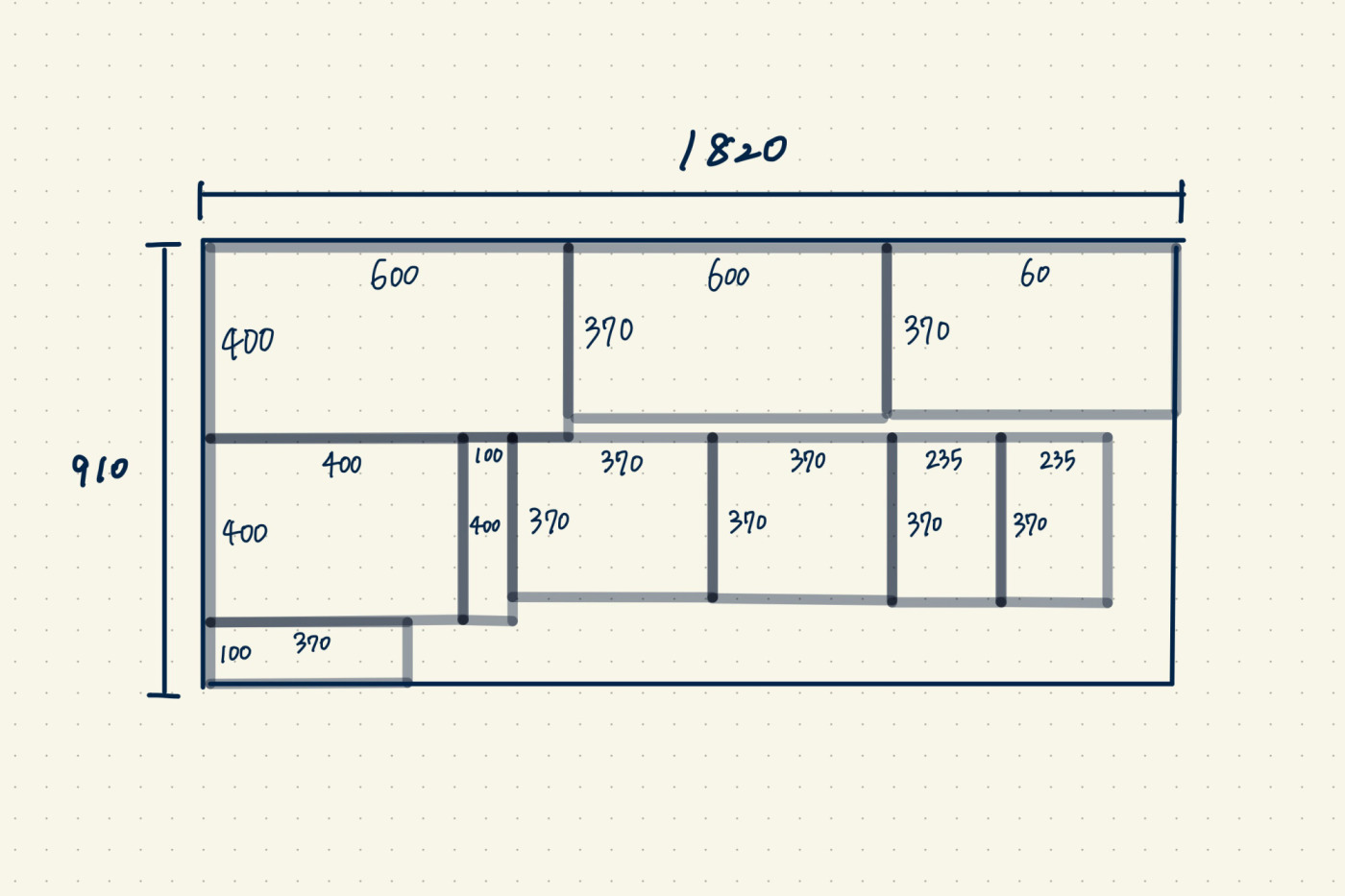

サブロクサイズ(約910mm × 1820mm)のランバーコア合板をホームセンターで購入し、希望サイズにカットしてもらいます。

ランバーコア合板は、木片をブロック状に接ぎ合わせた芯材を単板で挟み込んだ合板。ビスで断面を打ち込むので、割れが起きにくいようこちらを選定しました。普通の合板に比べて軽くて反りにくいのもポイントです。

ビスでの固定のしやすさとある程度の強度を求めて、厚みは15mmのものを。

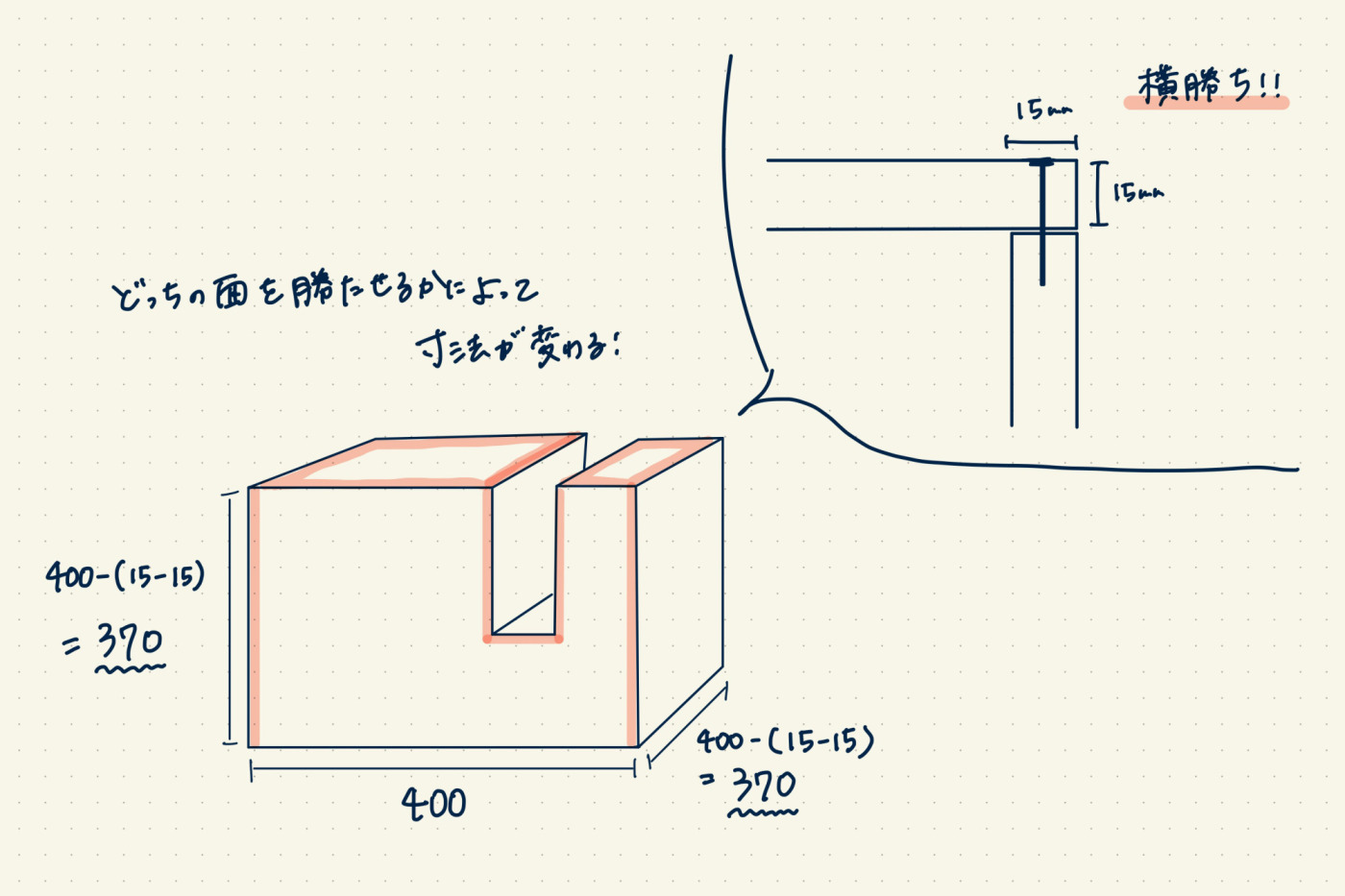

この材を掛け合わせて組み立てるので、タイルをカットしなくて済むよう完成系で想定していた全長から合板の厚み分を引いてサイズを検討する必要があります。

ボックスを組み立てる時に合板をどっちの面を長めにするのか考えてサイズを決定しました。

サイズが決まったら、なるべく合計のカット数が少なくなるように、そしてこの合板一枚で収まるように、カットの仕方を考えて依頼します。

この並びが最適解ではないかもしれないですが、ご参考までに。

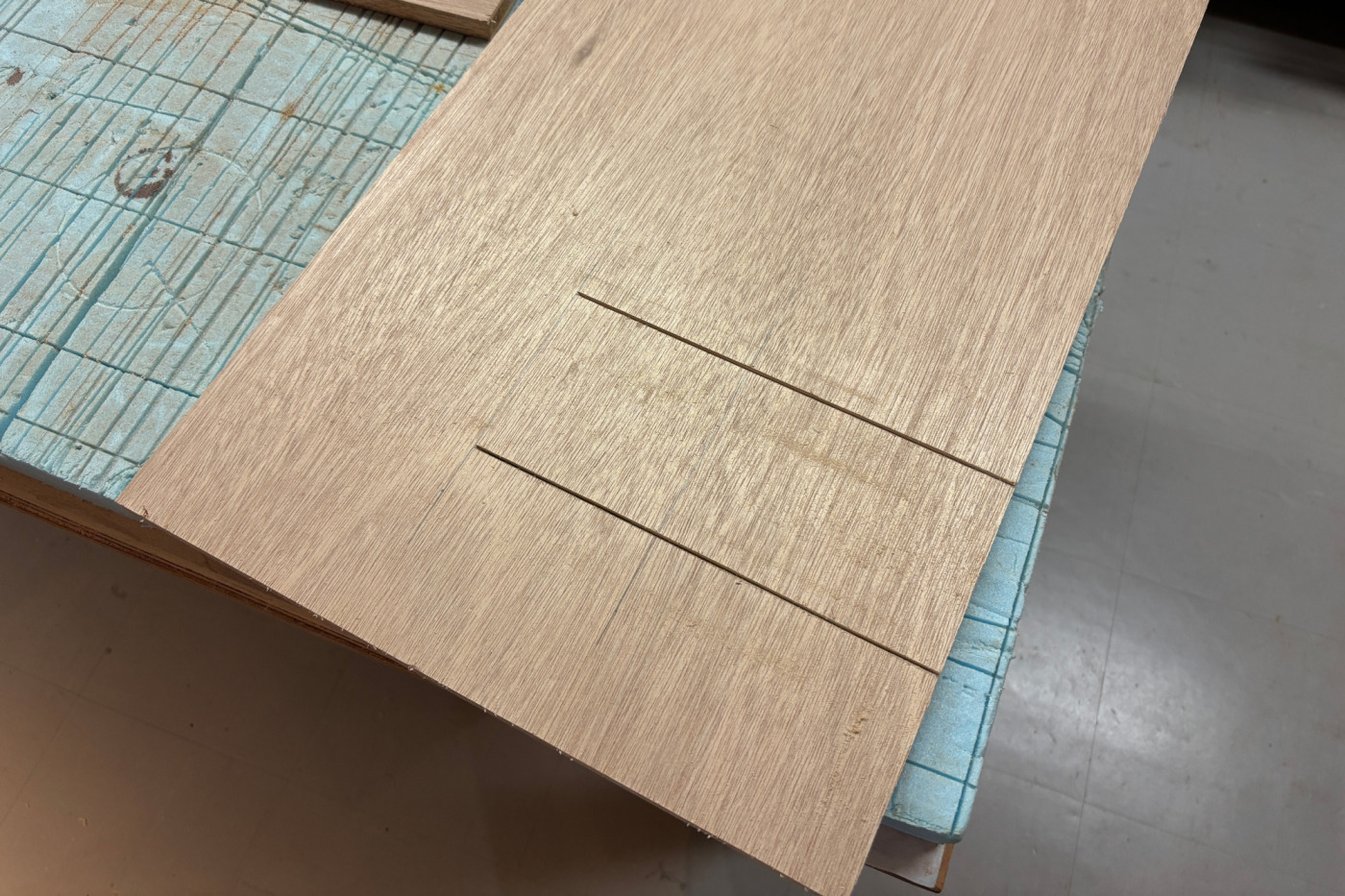

カットされたものはこちら。

今回行ったホームセンターで可能なカットは直線カットのみで、コの字のような切り欠きカットはできませんでした。

そのため、切り欠きカットが必要な2枚は、オフィスの工房でTBKモリソンさんのお力をお借りしてカットしました。

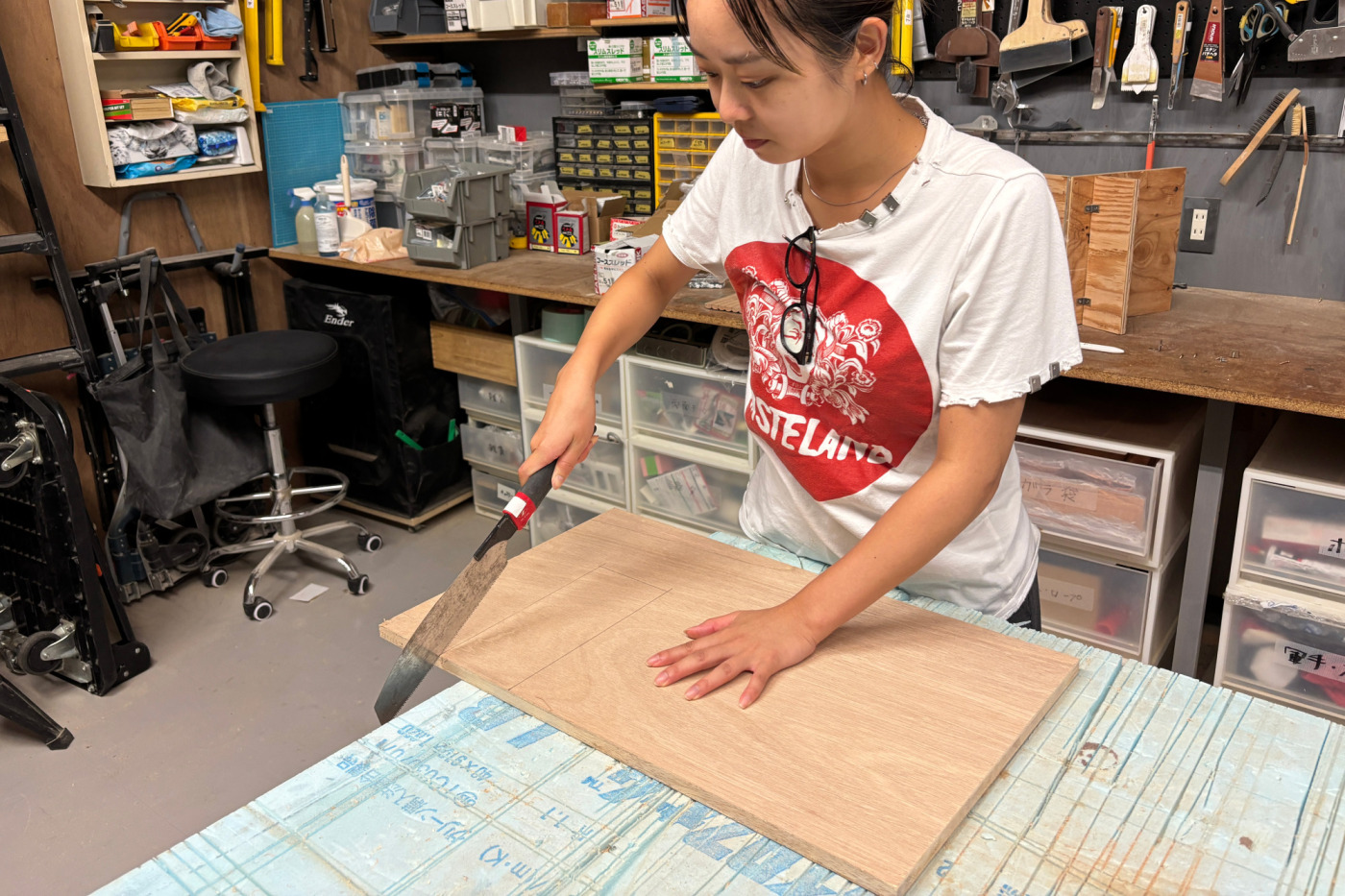

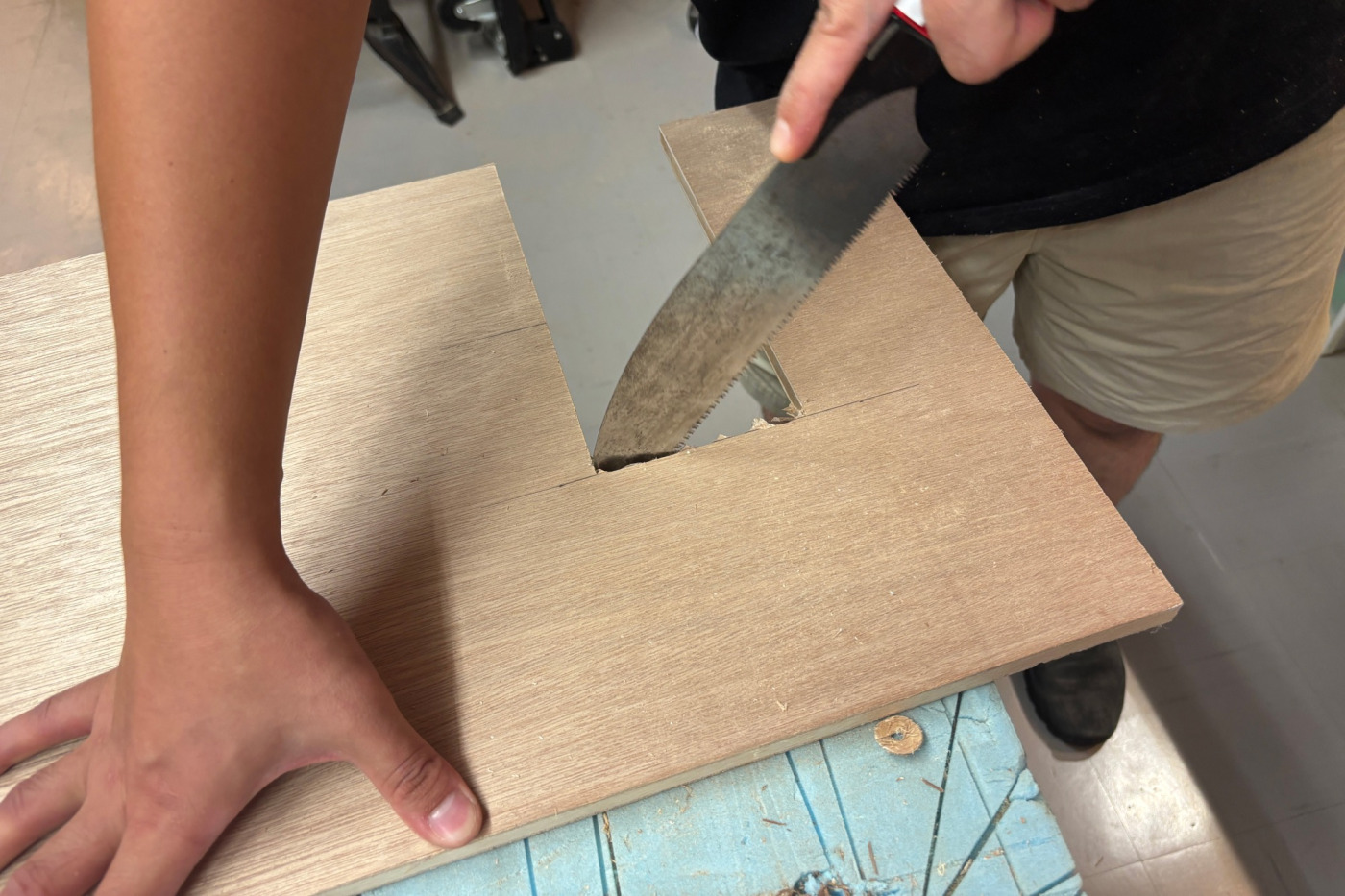

まずは、板に印をつけて縦方向を手鋸でカット。

今回はインパクトドライバーのみを持っている方ができそうな方法でカットできないかと考え、底面はキリのビットをインパクトに取り付けて穴を開けてカットしてみました。

穴をつなげるようにして何回も穴を開けて、最後まで進めたら、ぼこぼこした面をのこぎりで整えます。

最後にサンディングペーパーで滑らかに面を整えて。

完成!無事にコの字の面が出来上がりました。

土台となるボックスを組み立てる

作業当日!床に養生をしてその上で作業を行います。

まずは、カットした合板がしっかりイメージ通りの形になるのか、実際に合わせて確認します。

1番心配していたのは厚み分引いて計算してカットしたものたちがうまく組み合うのかということだったのですが、問題なく組み上げられたので一安心。

固定するビスはこちら。15mmの合板なので、40mmの長さのビスを購入しました。

ビスを選択する際のひとつの基準として、取り付ける材料の厚さの2倍程度、または材料に20mm以上深く食い込む長さにする。というのがあるので、その基準に従って、40mmのビスを購入しました。

ビスが合板の中心にくるように位置を確認しながら、インパクトドライバーで打って固定していきます。

側面に対してコの字部分を取り付けるところから作業を始めます。

ビスが垂直になるように手で抑えながら、ゆっくりと打ち込んでいきます。この段階では安定感がないため、足で挟んで固定しながら作業。合板がずれやすいので、誰かに押さえてもらえると安心です。

合板の厚みが15mmしかないので、少しでもビスが曲がってしまうとこのように表面がボコっとでてきてしまいます。

仕上げの綺麗さにも関わってくるので、曲がってしまったら一度抜いて、少し場所をずらして打ち直します。

ボックスとして形になってきたら安定感も出るので、両手でインパクトを固定してビスを打ち込めるようになります。

最後は底面の固定。四つの角が綺麗に合うように位置をしっかり確認して固定します。

そして、ボックスが完成!

ボックスを組み立ててみたら、それだけで結構いい感じ。今回購入したランバーコア合板は質感もしっかりしていたので、タイルを貼るのではなく、塗装して仕上げるのもひとつの選択肢としていいかもなと思いました。

タイルの割り付けを確認

いよいよタイルの出番。購入したタイルを完成したボックスに合わせて、シートをカットしていきます。

タイルは上記写真のように表面にシートが貼られて届きます。目地幅は3.5mm。

シートを剥がして1枚ずつ貼っていくと目地幅を一定にするのが難しいので、なるべくシート状のまま貼れるように調整してカットします。

ポイントとして、25角の「コットン」とボーダーの「ネイビーブルー」のラインをいれるのでそちらは1列ずつにカットします。

他の面もサイズに合わせてタイルをカットして、すぐに貼れるように準備を整えました。

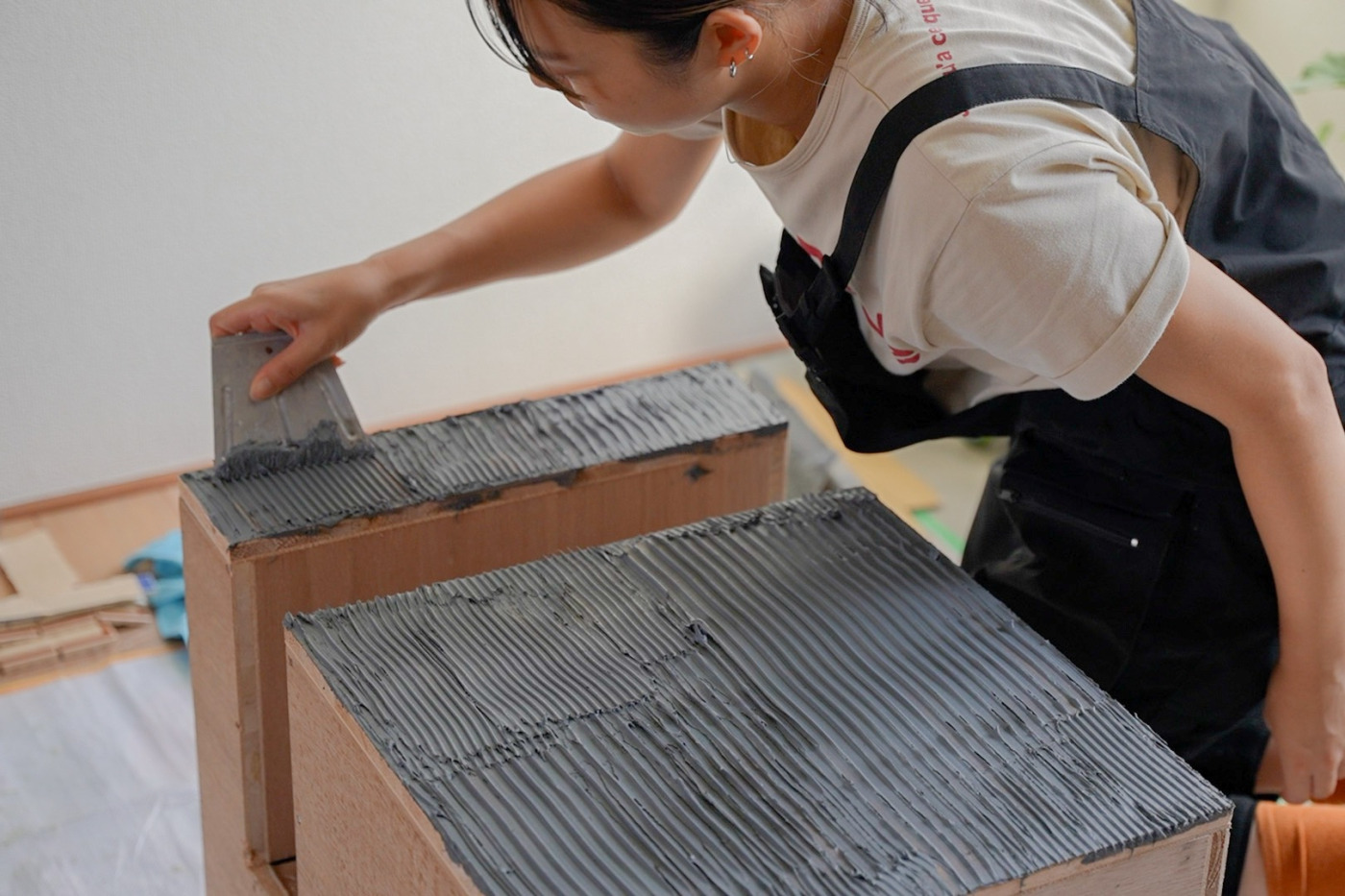

ボンドを塗ってクシ目をたてる

タイルを貼るためにボンドを合板に塗っていきます。

後片付けをしやすいように、ボンドを出すコテ板に養生テープを貼り付けたらボンドをコテ板に出します。

今回は内外装タイル用のボンド、「タイルエース」を使用しました。

クシ目ゴテでボンドをすくって。1面もしくは2面ずつ、合板に塗っていきます。

タイルを貼る時にがたつかないように、ボンドの厚みを均一にすることがポイントです!

均一に押し広げられたら、引き伸ばした方とは逆側の凸凹のある面でボンドにクシ目をつけていきます。

クシ目をつけることで、タイルを貼った時の密着性が高まるのです。

クシ目が完了したら、タイルを順に貼っていきます。

ボンド塗りで難関だったのが、コの字の部分。組み立てる前に先にタイルを貼った方がよかったのかなと、組み立ててから思いました……。

でも、ボンドが塗れないことはない!

小さいコテを活用して、なんとか塗り終えました。

ですが、手を突っ込んで塗ったので腕はボンドまみれ。

手が届きづらい箇所から始めたらもしかしたらここまで汚れなかったかもしれないので、これからやる方はコの時部分からぜひ。

「また汚れるから今綺麗にしてもな……」と思ってすぐには拭かずに作業を進めたので、ボンドが付着してから時間が経ってしまったのですが、食器用洗剤で洗ってみたら落ちました。

タイルを貼る

ボンドが塗れたらボックスの角に合わせてタイルを貼り付けます。

位置がずれないように上から押しつけます。

続いて、別のシートを目地幅を3.5mmになるように貼っていきます。

この時のポイントは、カットしたことでタイルよりもはみ出てしまったシートをタイルの幅に合わせて折っておくこと。

シートの紙があると目地幅が均一になっているか確認しにくいので、シートを折ることで把握できるようにしたいという意図です。

ボンドを塗るのに苦戦したコの字の部分は側面のボンドがタイルに付かないように、タイルのシートをくの字にして貼ります。

側面は対面の壁に付かないように、タイルシートの端をもってそろりと下して貼り付けました。

最後にちょっと遊び心として、50角の「シエナ」の中に25角の「コットン」を対角にポイントで取り入れてみました。

全て貼り終えたらこの状態で明日まで放置し、ボンドを乾かします。

ボンドを乾燥させ、シートの紙を剥がす

作業2日目の朝。ボンドが乾いたので、目地を詰めていきます。

まずは目地を詰めるためにタイルの表面に糊でくっついている紙を、水で濡らしたスポンジで剥がします。

薄い紙の色が濡れて濃い色に変化していくので、しっかり色が変わったら剥がしていきます。

しっかり濡らすことができているとスルスルスルーーと剥がせて快感です。

ここでも少し困難だったのは、またまたコの字の部分。

底面のタイルの上に側面のタイルをぴったり詰めて貼ってしまったので、表面の紙が取れなくなってしまいました。

ということで、カッターでギリギリのところをカット。

表面の残った紙が無くなりすっきりしました!

シートを剥がした全体像はこちらです。

最後に全体を確認するとボンドが飛び出ている箇所があったので、完成系でボンドが目地の底から飛び出てこないように、カッターでカットして整えました。

乾燥前にはみ出たボンドを除去しておくとこの作業は不要になります。

目地材を練って詰める

続いては目地材を作って、目地を詰めていきます。

作業の前に、そもそもなぜ目地が必要なのかお伝えしておきます。目地がなく陶器のタイル同士がぴったりくっついた状態であると、時間の経過で接着面が歪んだ時にタイルが割れてしまう恐れがあるから。目地がタイルの緩衝材になってくれるのです。

今回の目地材はホワイト。こちらはホームセンターで購入しました。

目地材の袋に必要な水の目安が書いてあるので、それにしたがって水を用意。少しずつ水を加えて混ぜます。

夏に施工をしたので、目地材が乾燥しやすい。そのため、記載してある分量よりも、水を少し多めに加えました。

目地材を混ぜ終えたらゴムベラで目地材をすくい、タイルの隙間に押し込んでいきます。

タイルは厚みがあるので、目地材が奥までしっかり届くよう、押し込むように塗るのがポイント。それを全面的に行います。

コの字の部分は小さなゴムベラで行います。

ここでも腕に目地材がつくので、今度は目地まみれの腕になりました。

端場は目地材で埋めて、ゴムベラを使って綺麗に収まるよう整えました。

どれだけ綺麗にできるか少し心配していたのですが、想像していたよりも綺麗に仕上がり安心しました。

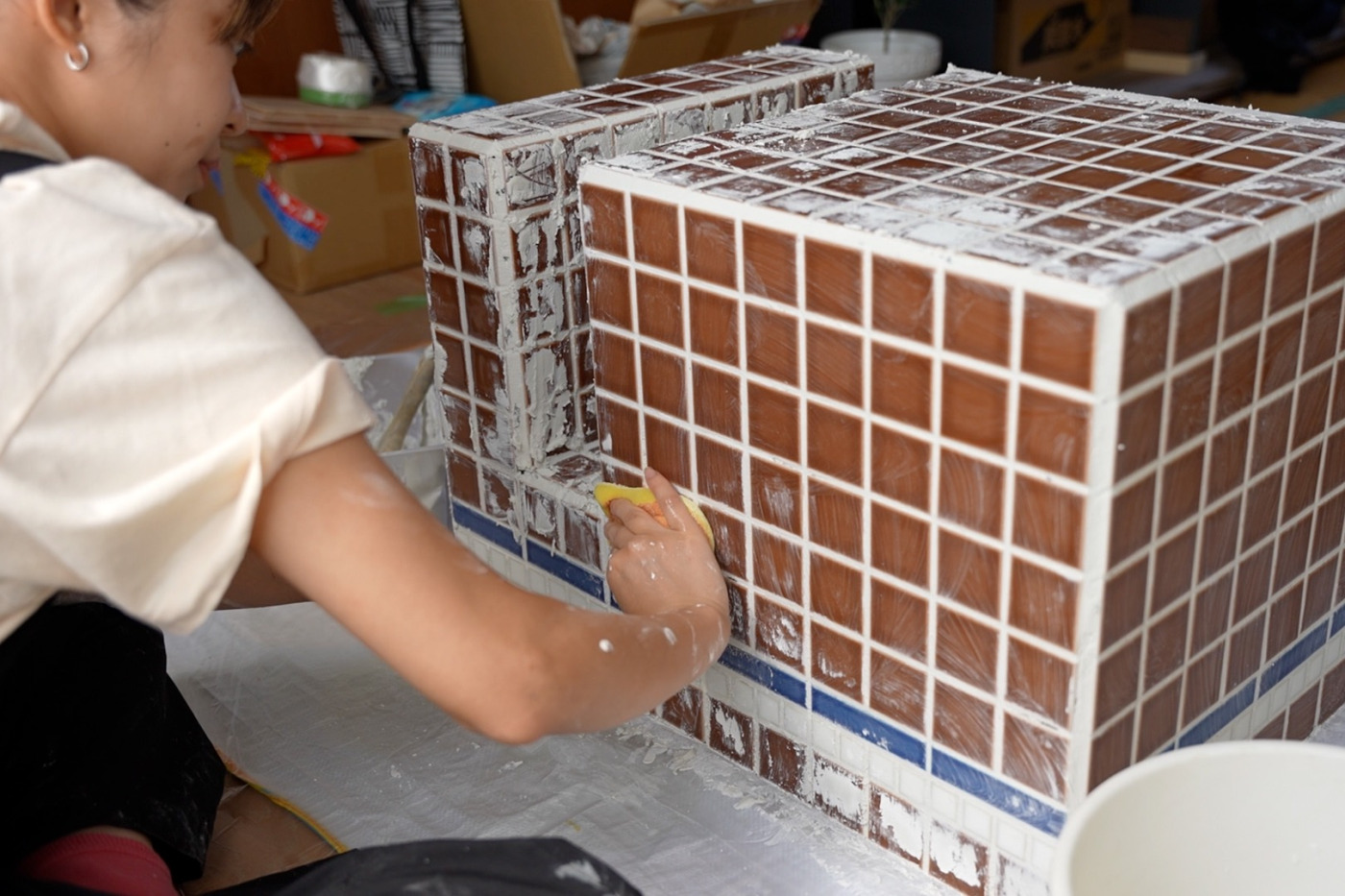

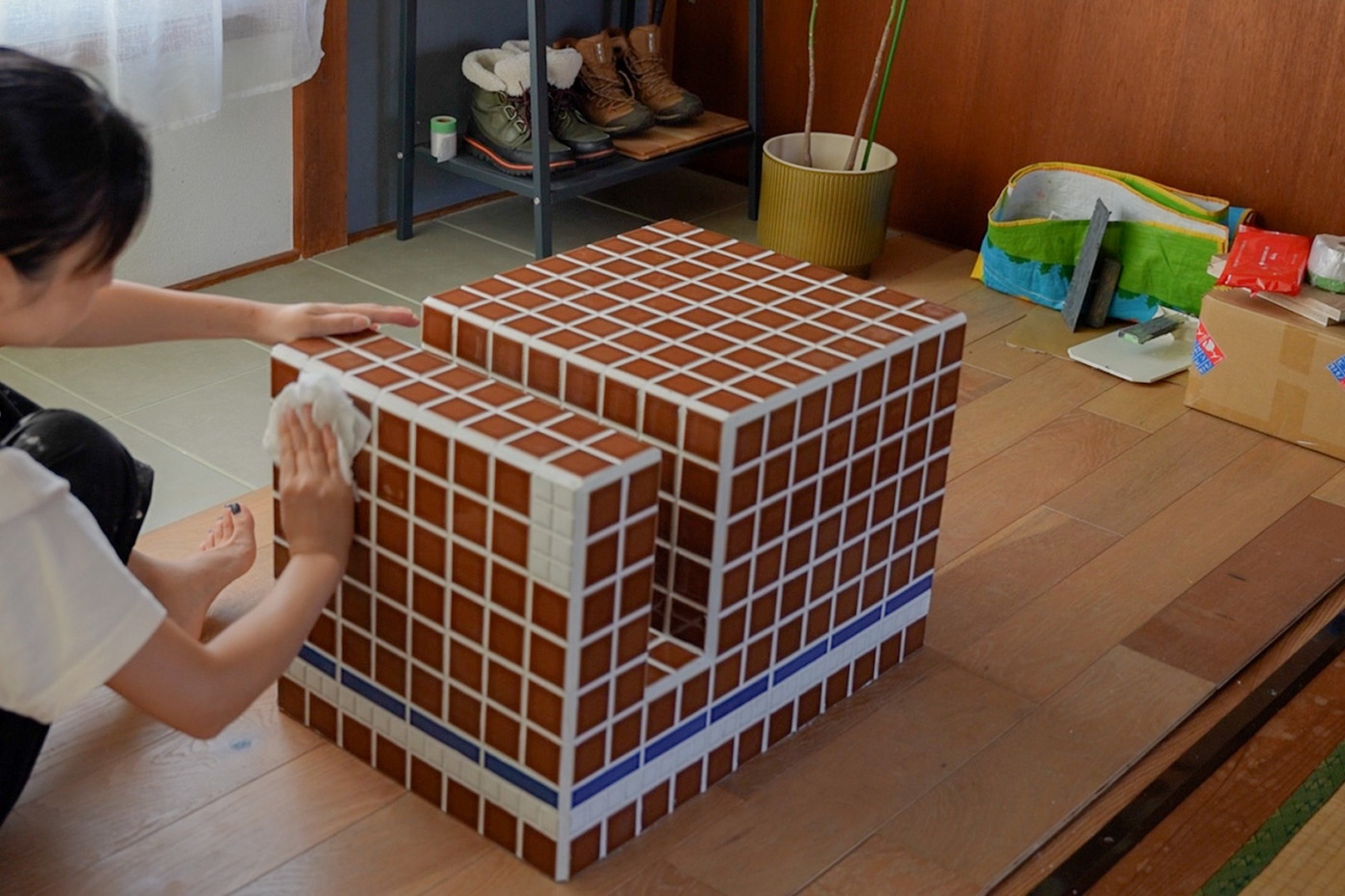

目地材をスポンジで拭き取る

目地を詰められたら、最後に目地材を拭き取ります。

目地材は乾燥と共に硬化してしまうので、半乾きのうちに、拭き取ります。

拭き取るための道具は、水に濡らしたスポンジ。軽く水を絞って表面をスポンジで撫でるように目地材を拭います。

ある程度拭き取れたら、バケツの水でスポンジの汚れを落としてまた拭く、を繰り返します。

拭き取るうちに角の目地が崩れてしまったので、最後にまた角を整えます。

ある程度スポンジで拭き取ったら、仕上げに硬く絞った濡れ雑巾で拭きあげ、時間を置いて乾燥させます。

完成!

完成しましたー!

レコードプレーヤーとレコードを載せてみるとこんな感じ。

どちらもサイズ感はぴったり。レコードプレーヤーを置く部分はゆとりを持って大きめに作成したイメージだったのですが、案外ぴったりサイズでした。大きめのレコードプレーヤーをお持ちの方は気持ち大きめにすることをおすすめします。

ミニハプニングはありつつも、出来上がってみたらとっても満足な仕上がりに!想像以上にうまくいったので、自分でもびっくりしました。

植物に囲まれながら、音楽もじっくり堪能する。そんな至福の時間をゲットしました。

DIYによって自宅での過ごし方の幅も広がるので、お家時間の満足度が日々高まっています。

実はこのタイルラックは9月2日からtoolboxの東京ショールームで開催する、カクバリズムのレコードショップと共同で行う「MY RECORDS & TOOLS」というイベントで展示します。

近くで見ると荒さがあるのでじっくりは見ないでいただきたい気持ちは若干ありますが……ぜひ実物を見にきてください!

制作の様子はYouTubeでも公開しています。

実家DIYで少しずつアップデートさせてきた我が家の様子をまとめた記事はこちら。他の箇所もぜひ見てみてください!

紹介している商品

他の記事はこちらです。