主な材料・道具

- かかった費用は2025年7月時点のtoolbox商品の価格(基本の道具工具を除く)で計算しています。「イージーロックフローリング」は元々貼っていたものを再利用したので価格に換算していません。

DIYするのは、PRチームの三上。

築古戸建の実家をDIYで少しずつアップデートしていて、その様子をレポートしてきました。現状の我が家はこんな感じです。

実家DIYももう11弾。今回は私の部屋からお届けします。施工するにあたって考えた事や施工中に感じたことなど、もりもり記載していきます。少しでもみなさまの参考になりますように!

タイルを貼ったりフローリングを敷いたり……過去にやってきたものは検索窓から「築古戸建の実家アップデート」で検索して「記事」項目からご覧いただけます。

植物をもっと愛でたい。どうしたらいい?

山に登ったり、川辺に寝っころがったり、とにかく自然に触れ合うのが好きな私。

在宅で仕事をすることも多いので、家の中でも緑を感じたいと、植物たちを少しずつ増やしてきたら、部屋の中が植物でいっぱいになってきました。

そんな中で浮かび上がってきたのが、「植物をもっと愛でたい」という思い。

時間をかけて育てているうちにどんどん愛着が湧いてきて、もっと眺めて堪能したいし、もっと大切に育ててあげたい。植物のための空間を作って水や土の汚れを気にせずお手入れしたい。と思うようになったのです。

それを実現するにはと妄想したのが、インナーテラスや土間空間。

土間空間は土や水の掃除もフローリングよりも気軽ですし、外で過ごすのが好きな私は、半分外のような土間のあるお家の事例を見る度にいいなぁと、前から憧れていたのです。

その際に使用したいのは『土間タイル』。

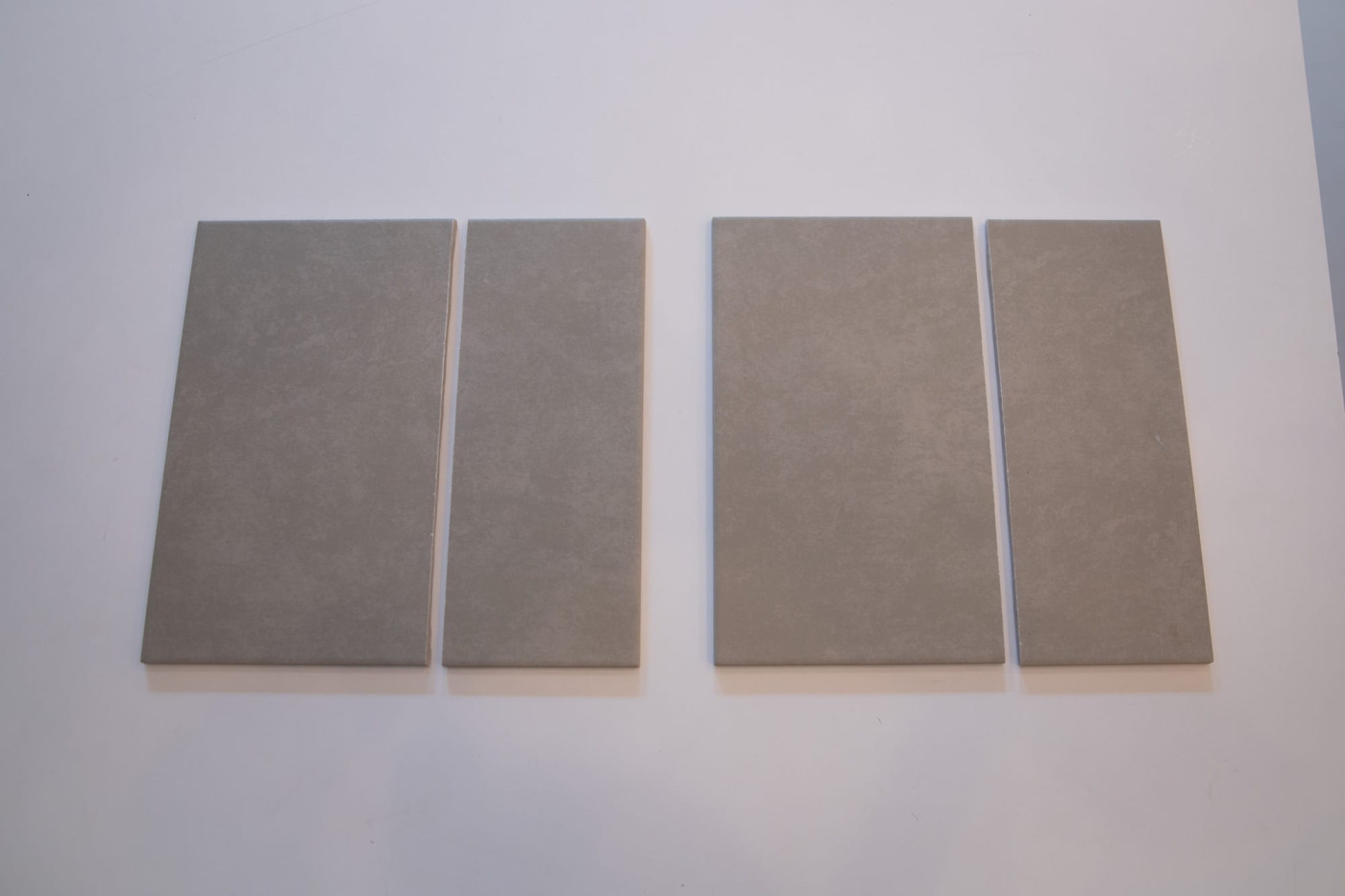

正方形300角の床用のタイルです。外床用と内床用がありまして、外床用は滑りにくいようにざらっとした触り心地です。今回は部屋の中で使用するのでさらっとした質感の内床用を選択しました。

カラーは左からホワイトグレー、ライトグレー、グレー、ダークグレーの4色。

自宅にサンプルを置いてみて、色の検討をしました。

今回ここは明るい空間にしたかったので、ホワイトグレーとライトグレーで悩みましたが、フローリングとの相性も考えてライトグレーに決めました。

目地の色は植物を置くので、それに関連させて淡いグリーンにしてみようと思います。

妄想から詳細を計画

今回「土間タイル」を施工するのは、自室の窓辺 。

日当たりも風通しもよくて植物を育てるのに最適な環境。単純にぼーっとするのが心地よい環境。

ここの窓辺の空間は3畳。隣の畳の空間に追加されたように存在していた場所で、少し前にボンドも釘も使わずに施工可能な『イージーロックフローリング』を敷いていました。

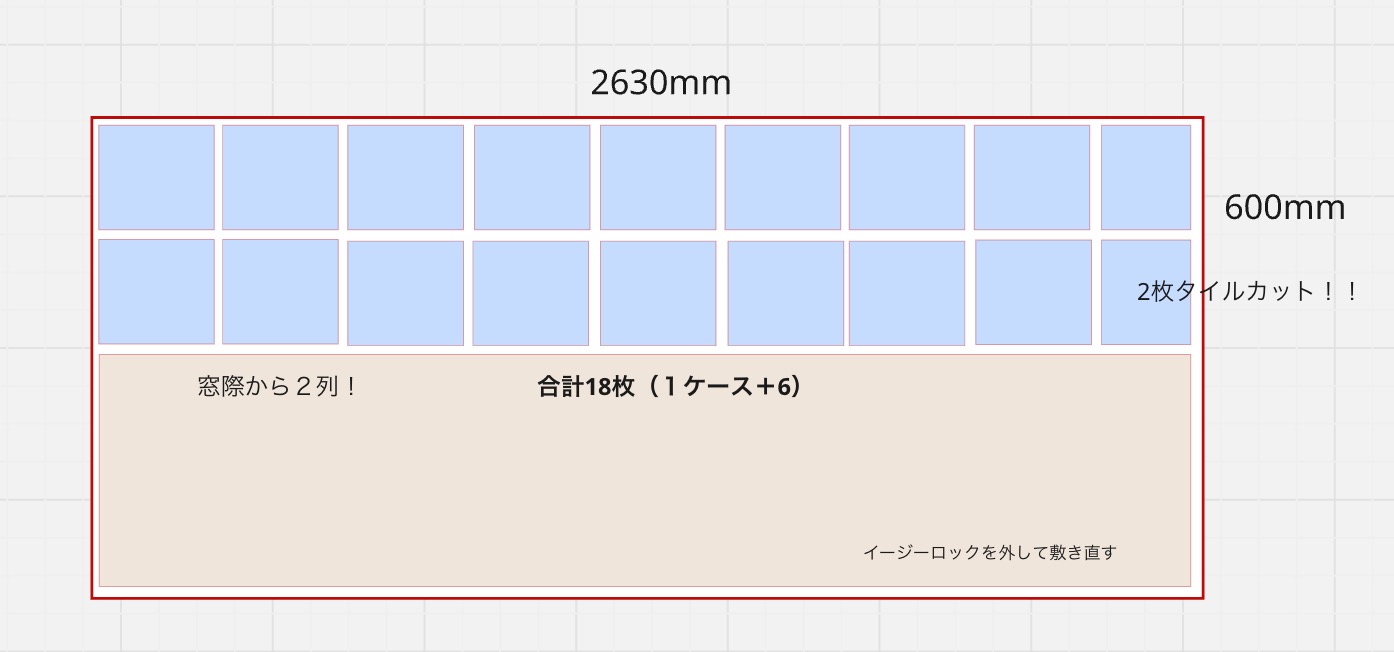

3畳とあまり広くない空間なので、土間タイルは窓辺から2列だけ敷くことに。土間タイルの面積よりもフローリングの方が多くなるようなバランスにしたいと思いました。

イージーロックを敷く前の床は、クッションフロアでその踏み心地や見た目が気に入らないので、タイルを貼る場所以外はもう一度イージーロックフローリングを敷くことにしました。

「イージーロックフローリング」の厚みは12mmで「土間タイル」の厚みは8mm。

フローリングとタイルは段差なくフラットに繋がるようにしたいので、この2つの高さを揃えたいと思います。

12-8=4mm。誤差は4mmなので、4mmの合板をタイルの下に敷いて、フローリングとタイルの高さを揃えようと考えました。

合板を貼る上で注意すべきなのは、下地となる合板が動かないようにすること。

土間タイルのような床に敷くタイルは、下地が硬いことが大事!

置き床やモルタル下地ではない床下地へのタイルの施工は、床のたわみによるタイルや目地の割れがおきやすいです。また、今回のように既存の床に新規で合板を設置する場合は、下地合板が既存床に固定されないと反りによる隙間もできてしまうので、既存床に新規の合板がしっかりと固定される必要があります。

本当は合板自体の厚みももっと厚いほうがいいのですが、今回は高さを揃えることを重要視したいので4mmの合板を使用することにしました。

材料を購入

プランが定まってきたので、材料のサイズや数を確認して購入していきます。

まずは「土間タイル」の数を確認。貼る面積を測って図面に記載します。

タイルは1枚W298×H298mm。貼りたい面積は2630×600。

目地幅を5mmで計算して16枚+2枚をカットすることに決まりました。

土間タイルはケースとバラ売りがあり、1ケースは12枚入り。そのため今回は1ケース+6枚をバラで購入します。

下地にする合板はホームセンターで購入しました。

購入したのは、厚さ4mmの合板です。サイズ3尺(約910mm)×6尺(約1820m)を2枚購入してカットしてもらいました。

行ったホームセンターには厚み4mmの合板がシナ合板しかなかったため、それを購入しました。ただ、シナ合板は一般的に仕上げ用途として使われるもので、価格も高く、床の下地材として使用されることはあまりありません。

床の下地材としておすすめなのはラワン合板で、耐水性が高く、実際によく使用されています。貼る仕上げ材の種類によって、下地に適した合板の素材選びが重要になります。

そのままの大きさで持ち帰り、自分でカットしても良かったのですが、この下地が曲がるとフローリングを貼るところまでそのずれを引きずってしまうので、ホームセンターでカットしてもらうことにしました。

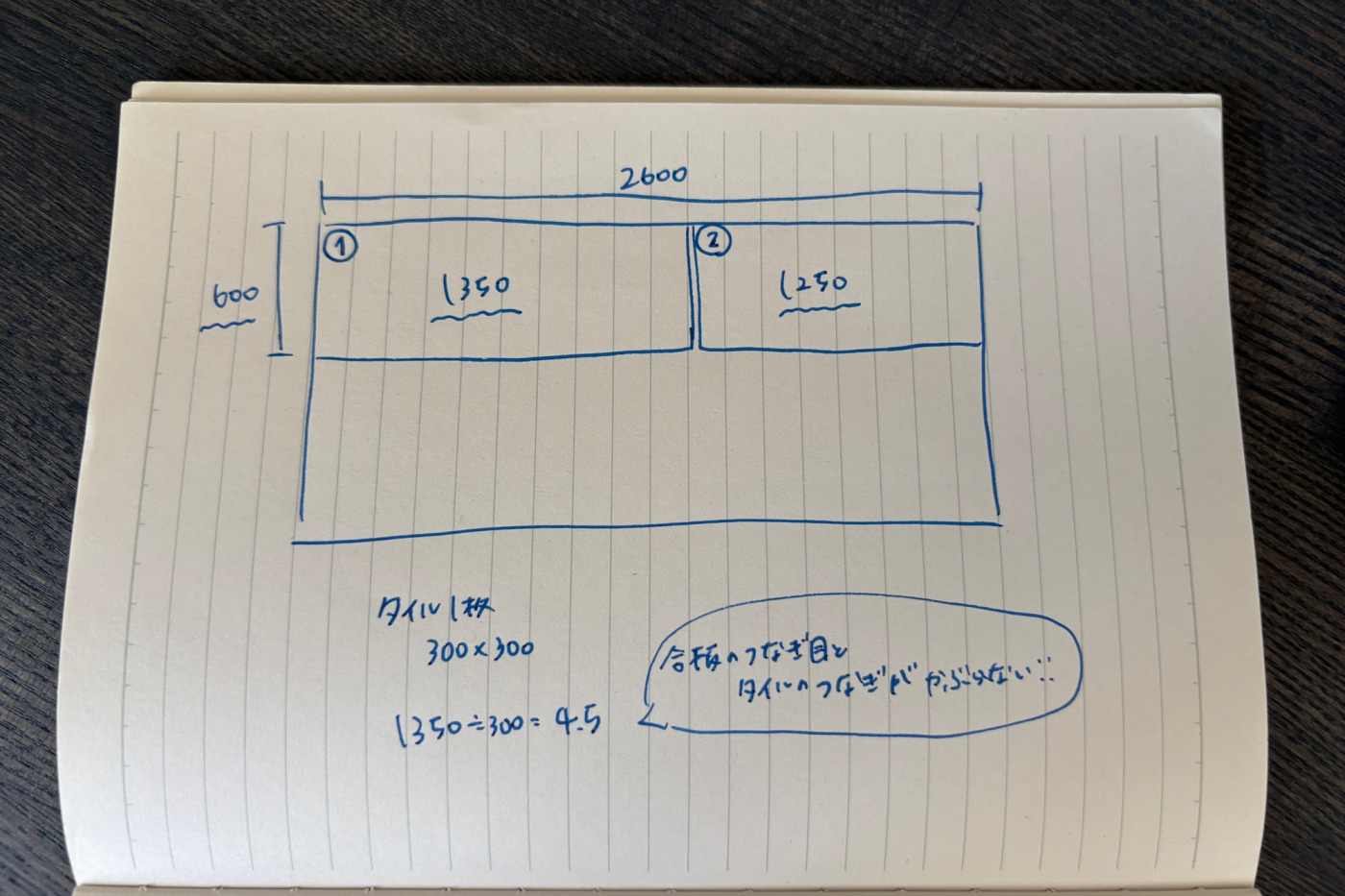

車に詰めこめる大きさであることと、合板のつなぎ目の位置がタイルのつなぎ目と被らないようにしようと考え、1350×600mmと1250×600mmの2つにカットしてもらいました。

大きい板はカットするのは大変なので購入した後にカットまでしてもらえるのはとてもありがたい。カットが有料なところもありますが、今回はアプリでカット無料クーポンをゲットして、無料でカットしてもらいました。

合板を固定するビスやボンドなども合わせてホームセンターで購入しました。カラー目地は市販のネットショップで購入しました。

作業当日!まずは土台を整える

準備が整ったので、イメージを形にしていきます。

まずは「イージーロックフローリング」を外します。

後でまた敷く時にこの並びで敷き直せるように1枚ずつアルファベットと数字を記入して番付。

そして奥から順に外していきます。

外したら少し汚れていたので、床を拭いて綺麗にします。

そして、よし合板を貼るぞ!となったところで問題だったのが、壁面がまっすぐではなかったこと。

我が家は築古戸建で真壁だったため、露出した柱部分が少し浮き出ていました。あーここまでちゃんと見てなかった……。

壁ぴったりに合板を設置しようと計画して合板をカットしていたので、さらにカットして調整が必要そうです。

ということで、印を書いて頑張ってカットしてみたのですが。

土間タイルの窓際の収まりを考えるとタイルを切り抜くようにカットをするのは難しいので、窓際の目地分まで考慮せずにカットした合板をそもそも壁ぴったりに貼るべきではなかったのだと気づきました。(ビスで合板も固定してしまってから気づくという失態。)

頑張ってカットした努力が水の泡に……はなってしまったのですが、計画がゆるかった自分のせい。

気を取り直して、ビスを外して、合板を少し離して固定し直します。

目地分の5mm、壁から離します。

位置を確定できたらビスで固定。

まず四隅を固定しその間を15cmピッチほどで固定。そして、板の中央部分も縦横同じ感覚で固定します。

今回は外したいと思った時に最悪外せる状態でありたいという母の依頼があり、ボンドは使用せずにビスだけで固定しました。

本来はボンド(弾性ウレタンボンド)にビスで固定するのが一番接着強度が高まるので、ビスだけで固定というのはプロはやらないそうです。ビスだけだと床鳴りの原因にもなります。

合板を購入してカットを依頼する前に、壁側の状態やタイルの収まりをしっかり考えておけたら良かったなと反省。また一つ学びになりました!

タイルカッターでタイルをカット

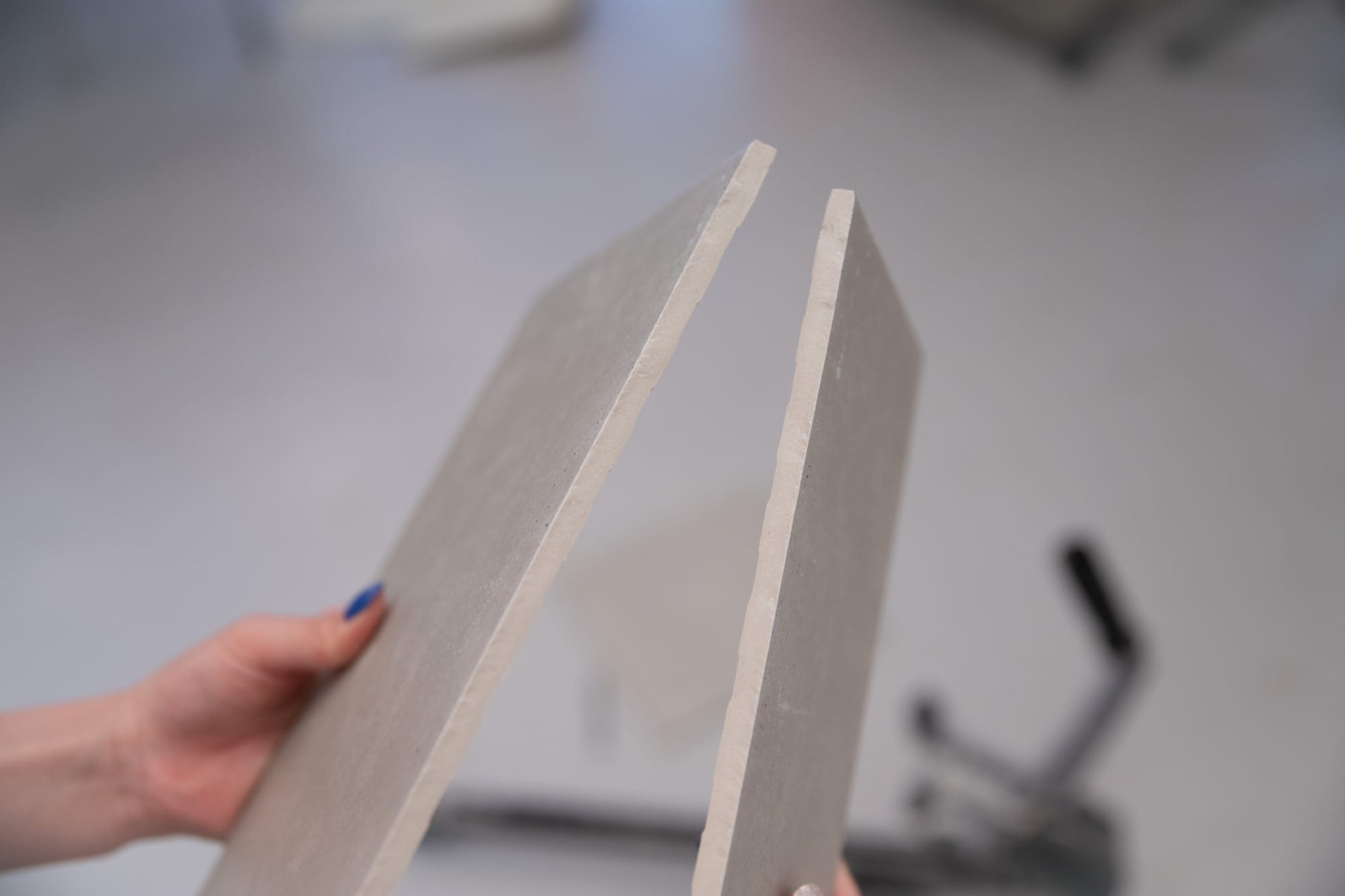

続いてはタイルのカット。使用するのはこちらの「タイルカッター」です。

このタイルカッターは大きいですし重量がかなりあるので、持ち運ぶのが難しく、タイルカッターが置いてあるオフィスで事前に作業を行いました。

カットする位置に鉛筆で印をつけて。

タイルをタイルカッターに挟みます。

カット位置の線に印を合わせてバーを下げます。

バーをしっかり下げてタイルと密着させて動かないように固定。

最後に、てこの原理でカットするので、一気にバンっと割れるように、タイル表面に傷をつけていきます。

バーの先端には鋭い針がついているので全身の体重をかけながら引きます。ギギギギーと鈍い音が聞こえるので、タイルに傷がついていることを実感。

何回かバーを引いて傷がついたら次に進みます。

タイルを割るために機械の仕様を切り替えます。

真上から一気に下に力を加える!

先ほどガイドとして傷をつけたので、ぱきっと割れました。

タイルカッターでどこまで綺麗にできるかなと若干不安だったのですが、想像していたよりも綺麗にカットできました!

2枚分完了です。

タイルカッターのレンタルできるか調べてみたもののできなさそうで、手元にない場合は購入が必要になってしまうかもしれません。ちなみに1番安いものであればネットで3000円程度で購入できそうです。

ボンドでタイルを貼っていく

続いては合板にボンドでタイルを貼っていく作業になります。

後片付けをしやすいように、ボンドを出すコテ板に養生テープを貼り付けていきます。

前回は裏面までカバーができておらず、ボンドが板にこびりついて片付けが大変だったので今回は裏面まで貼ってみました。

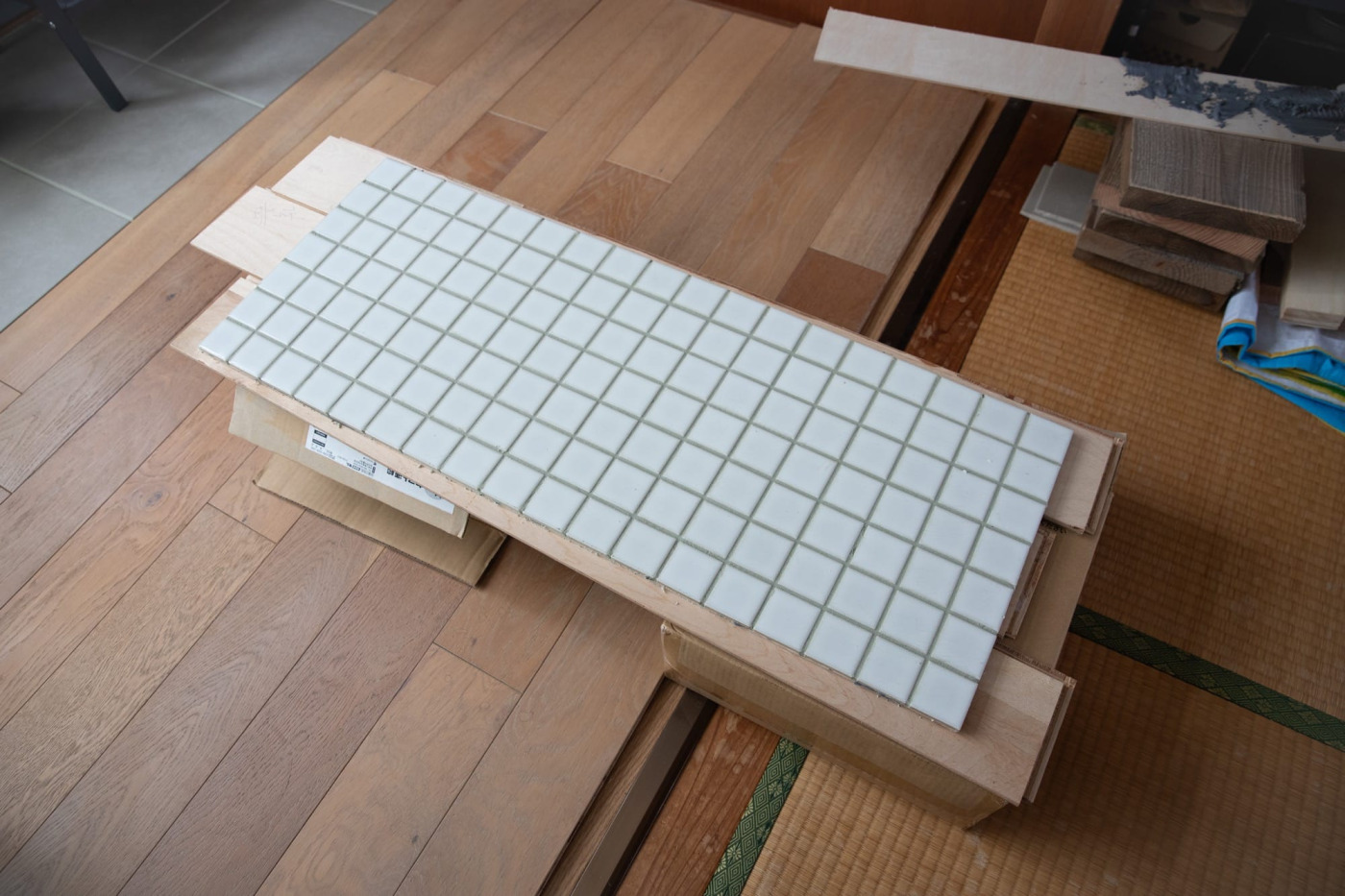

ボンドで貼る前に、最後にタイルを置いて、完成系のバランスを確認。

この時に私が確認したかったのは、「合板の繋ぎ目とタイル同士のつなぎ目が近くなっていないか」ということ。

事前につなぎ目がどこにくるのか計算して合板をカットしていたので、こちらは計画通りタイルの中央につなぎ目がくるようになっていて一安心です。

目地幅もしっかり空けつつ並べてみると、とってもいい感じ!先に進んでいきます。

これからボンドを塗るので壁につけたくない。追加で養生をしておきます。

準備が整ったらボンドをコテ板に出します。

今回は、内外装タイル用のボンド、タイルエースを使用しました。

クシ目ゴテでボンドをすくって。

足にボンドがつかないように意識した変な体勢で合板に塗っていきます。

タイルを貼る時にがたつかないように、ボンドの厚みを均一にすることがポイント!

ある程度押し広げられたら、引き伸ばした方とは逆側の凸凹した面でボンドにクシ目をつけていきます。

ボンド面を凸凹にさせることでタイルを貼った時の密着性が高まるのです。

クシ目が完了したら、角からタイルを置きます!

端から合わせてぽんっと手を離す。

そして、位置がずれないように上から押す!

私は素手で押しましたが、ゴムハンマーで細かく叩くのが1番効果的です。

2枚目以降は目地幅が5mmになっているのか、確認することを忘れずに。

位置がOKだったら真上からぎゅっと押してボンドとしっかり接着するようにします。

ある程度タイルを並べられたら、引きで全体のバランスを確認。

すぐにボンドは固まらないので、ずれているところがあったら少しずつ動かして調整します。

近くで見ていると上手くいっているように思っても、引きでみるとタイルが若干曲がっていたり目地幅の間隔がずれていたりするので、俯瞰してみることも大切です。

同じ作業の繰り返し。ボンドを塗って、貼って押して確認していきます。

そんなこんなでタイル貼り、無事に完了!

自画自賛ですが、なかなか綺麗に配置できたのではないでしょうか。

ボンドが完全に乾くのには時間がかかるので、このまま1日放置します。

この作業をするためにこの部屋にあった荷物を全て隣の和室に移動させたので、振り返るとすごい部屋になっていました……。

これも住みながらの改装あるある。この日はものに囲まれながら眠りました。

乾いたら目地を詰める

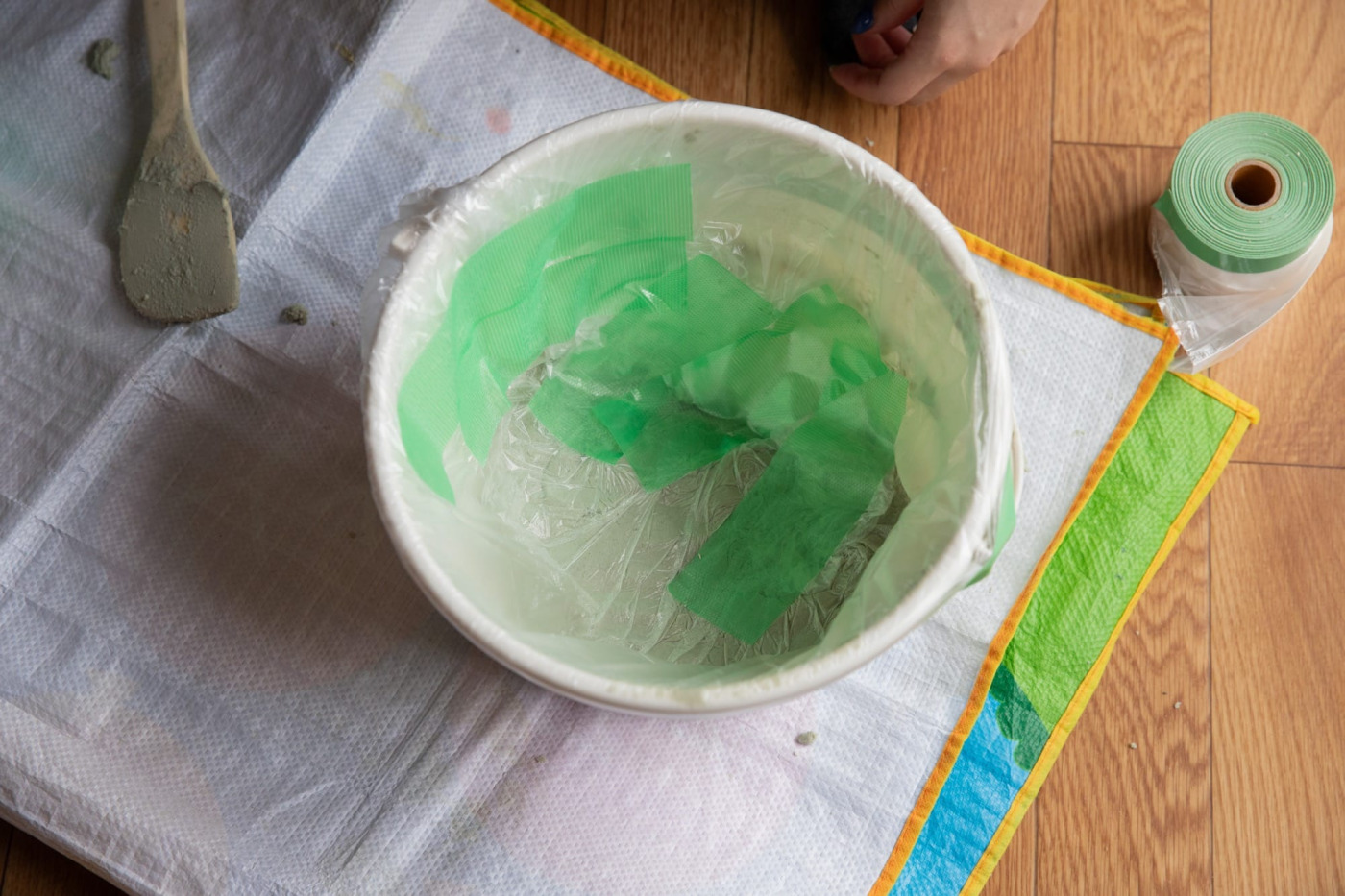

1日乾かしたので、目地詰めを行います。まずは目地材作りから。

今回はグリーンの目地をネットで購入。カラーの液体と粉が別々の状態で届いたので、それらを混ぜ合わせます。

分量を測って混ぜ合わせる必要がないのは、失敗がないのでありがたいです。

グリーンの液体をバケツに入れたら一気にではなく、少しずつ粉を加えます。

混ざり合ったらまた少し粉を加えて、段階を踏んで混ぜ合わせていきます。

お菓子つくりと同じで一気に粉を入れると、もろもろしてしまうと思うので少しずつ加えて混ぜるのがおすすめです。

全て混ぜ切ったのがこちら。硬すぎず柔らかすぎず、混ぜると絶妙な重さがあります。

グリーンなどカラーではない目地の場合は自分で水を測って混ぜるパターンも多いです。分量の記載があると思うのでその分量をしっかり守りましょう!

目地をタイルの隙間に詰めていきます。

タイルは意外と厚みがあるので、目地が下までしっかり行き届くように、目地を何度も指で押しこんでいきます。(職人さんはゴム鏝で行う作業です)

すべて入れ込んだのがこちら。

ここでそもそもなぜ目地が必要なのか一応お伝えしておきます。陶器のタイル同士がぴったりくっついた状態であると、足で踏んだ時や、時間の経過で接着面が歪んだ時にタイルが割れてしまうから。目地が硬いタイル同士の緩衝材になってくれているのです。

目地材をたっぷり用意してしまったので、あまりが発生。

以前DIYした時に余ったタイルと合わせてこの目地を活用しようと思うので、乾燥しないよう養生でカバーしました。

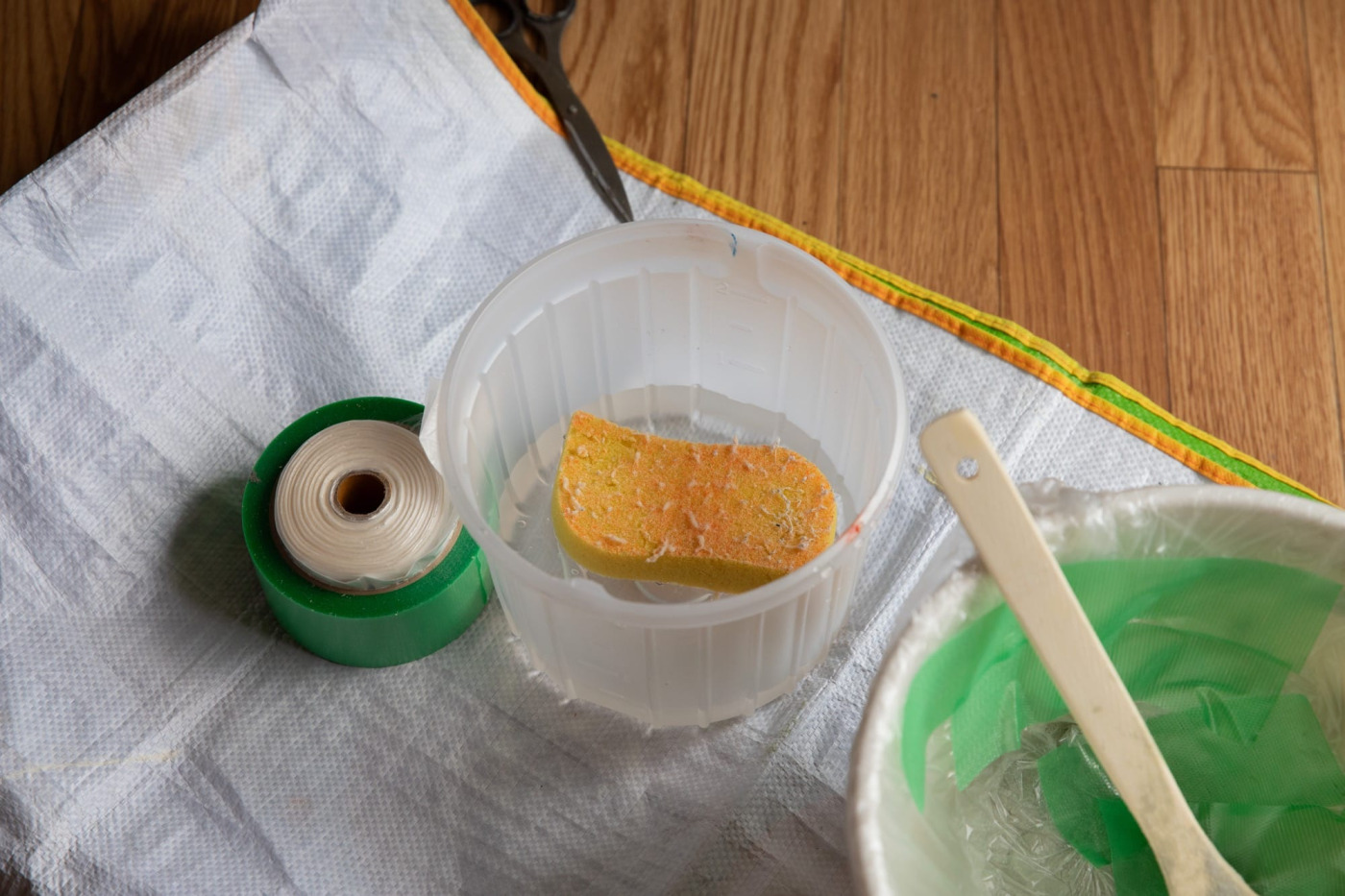

スポンジで目地を拭き取る

目地が詰め終わったら、乾く前にスポンジで目地を拭き取ります。

今回使用したスポンジはキッチンで以前使用していたものなので年季が入っていますが、ここで使ったら捨てるので、どこかで使ったものを活用してもいいのかと思います。

水を含ませたら水が滴らないくらいに軽く絞って、タイル面についた目地を拭き取ります。

その後、目地の部分も合わせて全体をスポンジで軽く拭き取っていきます。

うまく詰まってなかったところは指で押してつめつめ。

端の方はもろっと崩れやすいので指で優しく修正します。

最後に端から端までぴーっと指の腹で全体の目地を綺麗に整えたら完了です。

以前タイルの施工をしたときにスポンジゴテをうまく使いこなせず指でやった方がうまくいったので今回もそうしたのですが、職人さんの場合指で仕上げることはないので、素人が好き勝手やっているんだと見てもらえたらと思います。

このまま放置して乾燥させます。

「イージーロックフローリング」を敷き直す

目地がある程度乾燥したら「イージーロックフローリング」を敷き直していきます。

敷く前に床の掃除。1回フローリングを敷いたら今回のようなことがない限りそうそう敷き直すことはないので、汚れを残さないようにします。

イージーロックフローリングを敷く時に今回問題になったのは、実(さね)。

実のはめ込み方の問題でこちらとは反対側からフローリングを敷き始める必要があったのですが、そうすると「土間タイル」との間に隙間ができてできてしまいます。

イージーロックフローリングの敷き方について詳しくはこちらのhow to make記事で紹介しているので、ぜひこちらをご覧ください!

隙間ができてしまうのは避けたいので、実の部分だけのこぎりでカットすることにしました。

硬い素材ではないので、少し汗ばみはしつつ、のこぎりでカットするのはそこまで問題ありませんでした。

カットしたらサンディングして断面を整えます。

並べてみるとこの違い!

実がない方がすっきり収まりそうです。

そして、数字通りに並べてみたのがこちら。

イージーロックフローリングの特性上左端から貼り進めて行くしかなかったため、全てはめ終えてから、土間タイルとの隙間をなくすためにフローリング全体をずらすことにしました。

実をはめこんで、当て木を用いてげんのうで叩き、隙間を詰めていきます。

敷き終えたら、反対側からフローリング全体を叩いて、かたまりとなったフローリングを一気に動かします。

ずれないように少しずつなので時間は多少かかりましたが、案外イメージ通りに動かせました。

そして無事に土間タイルにぴったり添わせることができました!

完成!

植物や収納ラックを並べていきます。

愛しの植物がぎゅっと一気に見れるようになって至福の景色。

土間タイルだと掃除も簡単なので、水やりや霧吹きもこの上で濡れや汚れを気にすることなくできて快適です。

天気の良い最近は、土間空間に植物を集合させて一気に水やり。そしてそのまま近くに置いた椅子に座って本を読むという、最高の休息時間を過ごしています。

前回作成した足場板のベンチは部屋の中央に移動させて、座ったりデスクとして活用したりと二刀流の使い方をしています。

植物のグリーンに合わせて、淡いグリーンにしてみた目地も、植物を置くとよりいい感じです。

土間タイルとフローリングの高さも計画通りフラットに!うまくいきました。

確保していた余った目地は、前々回のタイルDIYの時に余ったタイルと合わせて活用。今回余った木材に貼り付けてみました。窓辺の棚に置いて、雑貨を飾ろうと思っています。

実家DIYで少しずつアップデートさせてきた我が家の様子をまとめた記事はこちら。

また次回のDIY挑戦もお楽しみに〜!