あえて「北欧テイスト」じゃない空間づくりをしてみようと思った

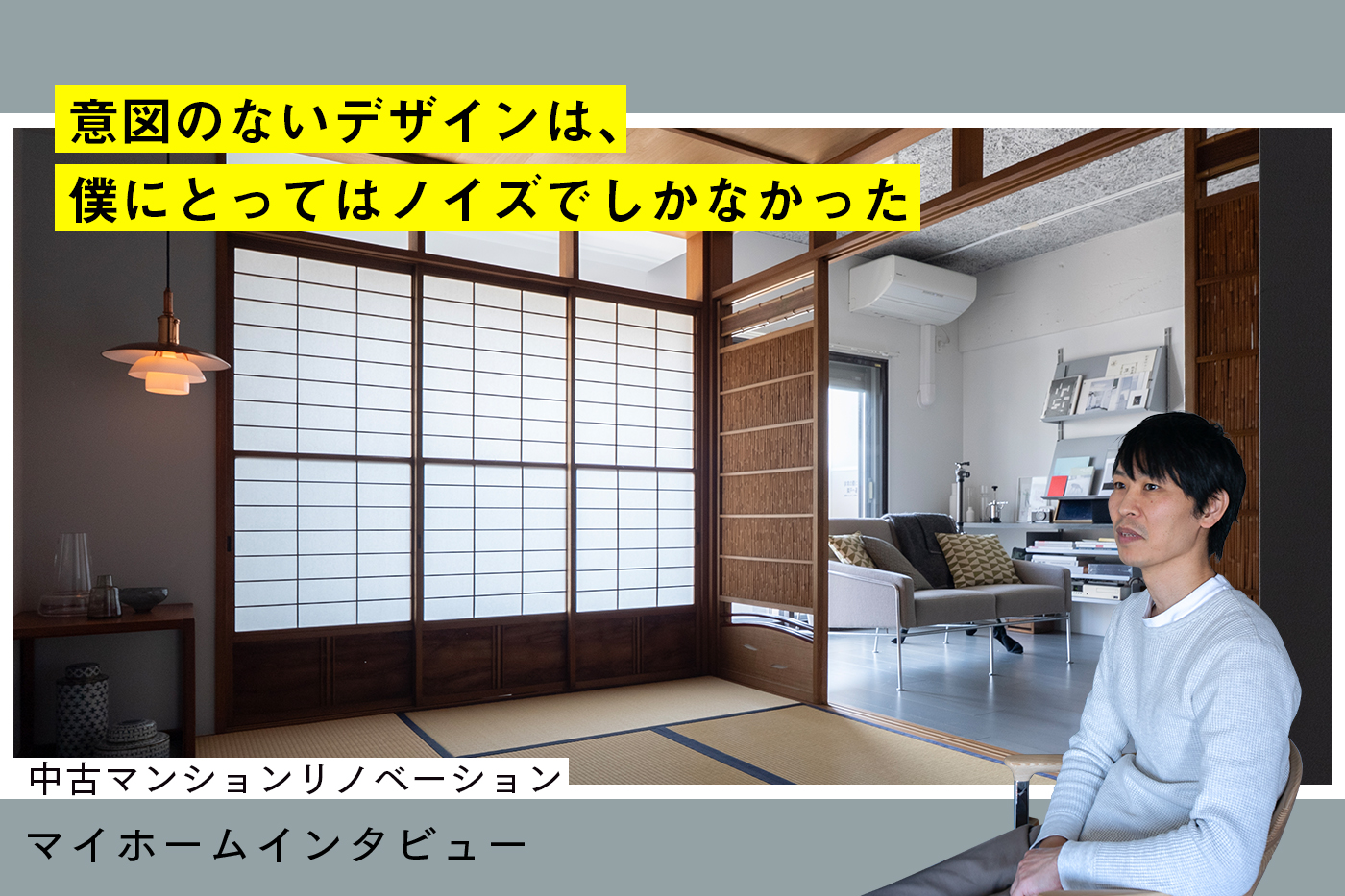

「縁側と和室は、絶対に叶えたかったもの。雪見障子を取り入れたくて、リノベーションに取り掛かってすぐに、古建具屋に探しに行きました」

そう話すのは、インテリアショップ「ACTUS」でマーケティングを担当している広野吉行さん。家を買ったきっかけは、以前住んでいた賃貸の家が通勤に不便だったこと。住み替えを考え、通勤しやすい立地を条件に、賃貸と購入の両方を並行して探しました。そんな中で出会ったのが、世田谷区にある築40年以上の中古マンション。「買うならリノベーションが前提でした」と、47㎡の空間をフルリノベーションしました。

ACTUSが扱うのは、ヨーロッパ各国や国内から厳選した家具や生活雑貨。北欧の豊かなライフスタイルを提案するショップとしても人気の存在で、学生の時からACTUSに憧れて入社したという広野さん自身も、これまで住んできた家では北欧テイストの空間づくりを楽しんできたそう。

そんな広野さんが、今回の自宅リノベーションに取り入れたのは、「和」のテイスト。

「理由は二つあって、一つは祖母の家がすごく好きだったんです。いわゆる日本の昔の家で、和室があって、縁側があって、そこから庭を眺めて……そこで過ごした時間がとても心地よかったという記憶が、ずっと自分の中にありました。旅館の和室も好きで、あの空間で感じる特別感を再現したいと思いました。

もう一つの理由は、北欧テイストじゃない空間づくりにトライしてみたかったこと。ずっと北欧テイストの空間に暮らしてきたけど、経験値としてはもう満足しちゃってたんです(笑)。同僚たちの家とも似通った雰囲気になってくるし、ちょっとした反骨心もあって、せっかくリノベーションで自由にできるんだから、「北欧」というスタイルの選択肢をあえて外して考えてみようと思ったんです」

リノベーションのきっかけは住み替えだったものの、自分の思う通りの空間をつくってみたいという欲は、ずっと以前から抱いていたと話す広野さん。

「賃貸は手を加えられない部屋がほとんどで、その欲を満たせないじゃないですか。引っ越しをしても結局、置く家具が一緒だと、雰囲気はあまり変わらないし。家具や小物でよく見せるのとは違う空間づくりを一度、やってみたかったという気持ちがありました」

見つけた物件は、内装も設備機器も竣工当時のままという「未改装物件」だったこともあり、物件価格もお手頃で、思う存分フルリノベーションできることも、広野さんのやる気を後押ししました。

畳一枚のサイズにもこだわって、自分で設計図を描いた

そんな想いを持って臨んだリノベーション。プランは広野さんが自ら図面を描き、各部の仕上げ材やパーツ、設備機器も自分で探して選定。施主支給も取り入れて、施工をプロにお願いするスタイルで空間づくりを行いました。とはいえ、当初はそこまで自分でやるつもりではなかったそう。

「物件を仲介してくれた不動産屋がリノベーションもしているというので、お願いしたんです。自分の中に“こうしたい”はあったけど、僕は設計のプロではないから、希望を伝えてプランニングしてもらいました。でも、提案してもらった内容が、“普通のリノベ”だったんです。豪華なリフォームというか……。なので、“ちょっと、自分で図面描いてみてもいいですか?”って。セレクト型リノベーションをしている会社で、仕上げ材や設備機器も決まったものの中から選ぶスタイルだったので、“素材も施主支給するから、これ使って”と、自分でディレクションすることになりました」

そうして出来上がった空間には、細部まで広野さんのこだわりが反映されています。

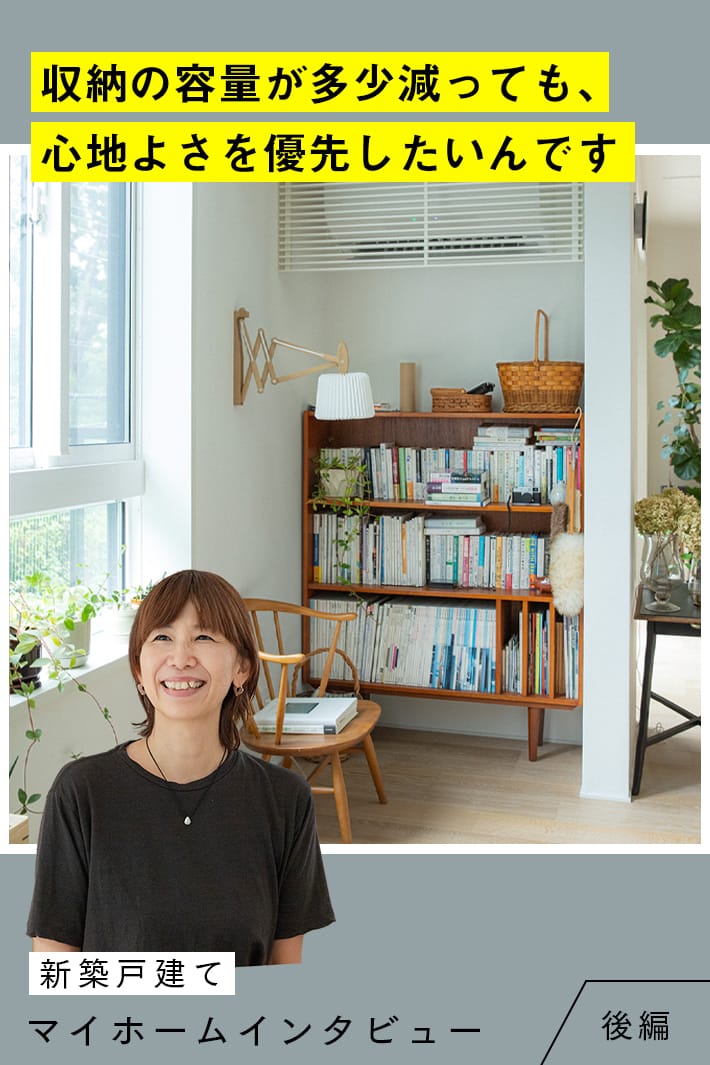

「まずはここから考えていった」という和室は、広野さんが古建具屋で見つけてきた雪見障子と簾戸に合わせて、部屋や建具枠のサイズを決定しました。

「洗面所側に壊せない壁があって、その壁から窓までの間で、建具に合わせて和室をつくり、縁側を確保しつつ、クローゼット、水回りの寸法を決めていきました。各スペースに必要なサイズを見極めながら、ミリ単位で調整するのが大変でした」

簾戸は、古建具屋で出会って一目惚れしたもの。簾が組み込まれていて、日差しを遮りながら風を取り込むことができ、昔は夏になると襖を簾戸に入れ替えて使われていました。「1LDKにエアコンを2台もつけたくなかったので、これなら風も通っていいと思った」と、その機能性にも惹かれて選びました。

「和室は6畳に見えるけど、実は広さは4畳半ほどなんです。簾戸のラインと畳のラインを揃えて、左右対称になるよう畳を割り付けたくて、一枚のサイズを小さくしたものを畳屋さんにオーダーしました」

左右対称な畳の割り付けを考えていった結果、余った壁際のスペースは板貼りにして“床の間”に。和室の天井は配管ダクトを隠す目的もあり、竿天井を彷彿とさせる板張りにしました。少し低めの天井が、畳や古建具を使った和の空間のスケールに合っていて、落ち着いた雰囲気をつくっています。

壁に一本のラインが引かれているようなカウンターデスクも、広野さんが注力したところ。この部屋に合わせてイギリスから取り寄せたヴィツゥの「606 ユニバーサル・シェルビング・システム」を、デスクと一体になるようにセットしました。ここは、仕事をしたり、食事をとったり、お気に入りの写真集を広げて愛でる場所として使っています。

「金物が見えないように造作してもらいました。長さが6mあるので一枚板にするのはさすがに難しく、2枚の板を繋げています。最初、施工会社には“3枚で作ります”と言われたんですが、僕その時、すごい顰めっ面をしてしまって……(笑)。そうしたら2枚で作ってくれました。板が長いと、エレベーターに積み込めないんですよね。カウンターの色も着色サンプルを渡して塗装してもらったものの、イメージと違ったのでやり直してもらったり。納得いくまでこだわりました」

頼りにしたのは、自分の中にストックしていた理想の空間の「素」

成り行きで始まったセルフディレクションの空間づくりでしたが、出来上がった空間は、プロではない施主が設計したとは思えないほどの完成度。限られた時間の中で理想の空間を具体化していくにあたり、広野さんが頼りにしたのは、これまでに蓄積してきた空間から得た体験やアイデアでした。

例えばクローゼットと洗面所へのドアは、「ただの白壁に見えるようにしたかった」と、ドアハンドルも取っ手も付けないデザインにしました。プッシュオープンラッチを採用して、扉を押して開閉できるようにしています。キッチン扉や下足入れで見かけるスタイルですが、ドアに取り入れるのはなかなか思いつきません。

「ACTUSの新宿本店にあるスタッフルームの出入り口がこの仕様だったんです。“これいいな”と思って、どんな蝶番を使っているかを調べて、施工業者にこの形でドアを取り付けてもらいました」

和室の照明は、部屋の隅にペンダントライトを低めに吊るしました。このアイデアは、ルイス・ポールセンの「PH3」ありきで思いついたもの。

「インテリア好きあるあるなんですが、このPH3は限定カラーに飛びついて買ったものの、使いどころがなくずっと保管していたもの。天井の真ん中に照明をつけたくなくて、コーナーに明かりが欲しいと考えていた時に、ここだ!と閃いて。ペンダントライトを低く吊るすスタイルは僕らのショップでもよく提案していて、最初からこう使うイメージが浮かびました」

北欧のプロダクトが和の空間にしっくり馴染むのは、光や影の移ろいを楽しむ日本的な空間づくりと、光の取り入れ方や照明の工夫で長い冬を心地よくする北欧的な空間づくりに、通じるものがあるからかもしれません。

キッチンは、これまで暮らしてきた家のキッチンと、自分の生活とのギャップを見極めて計画しました。自炊はするものの、「キッチンの機能は最低限でいい」と、選んだのは『ミニマルキッチン』。リノベーションを始める前から存在を知っていたそうで、実際にこのキッチンを使っている同僚からの勧めも後押しになり、採用を決めました。

「冷蔵庫も小さくて良かったので、コンパクトタイプのものを使っています。以前住んだ家が、空間に露出する場所にしか冷蔵庫が置けない家で、それが嫌でこのサイズを使い始めたんですが、特に不便は感じていません。都会に住んでいれば、その日食べるものはその日に買えるし、冷凍できないから電子レンジも必要ありません。このスタイルに合ったスケールのキッチンにしたかった」

グレーに塗装したオークフローリングも、参考にしたのはACTUS新宿本店の展示ブースのフロア。

ちなみに、空間に使うカラーを黒やグレーにしたのは、「趣味の写真を見る時に、室内にいろんな色が反射するとクリアに見えないから」とのこと。素材や色の選定にも、明確な意図があるのが広野邸の空間づくりです。

仕事柄、名作家具に触れる機会も多く、北欧をはじめとした世界各地の建築を見たり、ACTUSが手がけた店舗やホテル、同僚たちの家など、さまざまな空間を体験してきた広野さん。たくさんのインテリア関連の雑誌や書籍にも目を通しており、そうした積み重ねが、今回のリノベーションで発揮された「編集力」の土台になっています。

「理想の家を考えてと言われても、すぐには思い描けないですよね。僕も最初から明確な像があったわけではないけど、その“素”みたいなものは、ずっとストックし続けてきました。雑誌を見て、“あ、これいいな”と思うページが1ページでもあったら取っておいたり。そうやって長年かけて自分にインプットしてきた好きな空間やディテールを、パズルのように組み合わせながらつくっていきました。ACTUSのスタイリストにも、たくさん相談しましたね」

自分主導の空間づくりだからこそ貫けた空間哲学

壁のようなドアや、取り付け金具の見えないカウンターデスク、色数を抑えた素材使いなど、目に入る要素を最小限にとどめた広野邸には、ミニマリズムを感じます。そうした志向も、さまざまな空間を見たり名作家具を知るうちに、自然と形成されていったものだそう。

「ミニマルなものが好きというか、ノイズが嫌いなんです。必要のないものや邪魔なもの、という意味でのノイズです。これまで暮らしてきた賃貸の家は、納得できないところがたくさんありました。例えば、アクセントクロス。どうしてそこにこの色のクロスを貼ったのかわからない、“とりあえず貼っときました”みたいな、空間デザイン上の必然がわからないものが嫌で。チェストを置いてそちらに目が向くようにしたり、アートを飾ったりして誤魔化していました。意図のないデザインは、僕にとってノイズでしかなかった」

そんな話の中で広野さんが見せてくれたのが、彼が深く影響を受けたというドイツのインダストリアルデザイナー、ディーター・ラムスによる「良いデザインの10ヶ条」。家電メーカー・ブラウン社で数々の名作を手がけたラムスが、自身のデザイン哲学として掲げたことで知られています。

「カウンターデスクに組み込んだヴィツゥも、ディーター・ラムスのデザインです。“実用的”とか、“主張しない”とか、“最小限である”とか、彼のデザイン哲学にもミニマリズムを感じますよね。デザインにちゃんと意図があって、それでいて無駄がなく、整然としているものに惹かれるんです」

そうした広野さんの話を聞いて思ったのは、この空間は、セルフディレクションだからこそ叶えられた空間だということ。「何が嫌」は、その許容度も含めて人それぞれ。住む人自身が考えてつくるから、嫌だと感じるものは徹底的に排除して、こだわりたいところはとことんこだわれる。自分で取捨選択して築き上げた空間は、大きな納得感と満足感が得られそうです。

「設計を頼める知り合いはいたけど、相手の意向を気にしてしまうかもな、と思ったんですよね。今回施工をしてくれた不動産屋とは関係性がフラットだったので、言いたいことが言いやすく、僕の場合はこの形が良かったと思います。

でも、“こうしたい”を言葉だけで伝えるのは難しいんだなとも実感しました。写真を見せたり、仕上げサンプルを渡して、出来上がりイメージを極力共有して進めましたが、それでも妥協したところはあるし。洗面所は時間がなくて熟考しきれず、洗面ボウルをもっと大きいのにすれば良かったなぁと後悔しています。ただ、誰かにお任せした結果の不満だったらクレームだけど、自分で選択した結果だからと、受け入れています。それでもやっぱり、洗面所はいつか手を入れたいな(笑)」

「家づくりは完成したら終わり」と思ってしまいがちですが、そうやって「今後も手を加えればいい」という発想も、自分主導でした空間づくりだからこそかもしれません。

![施主支給してみてどうだった?みんなの経験談[ 施主支給ガイドVol.1 ]](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2023/11/14162353/1715671431-29ff47236e406884d097cfb30b403ed4-1000x667.jpg)