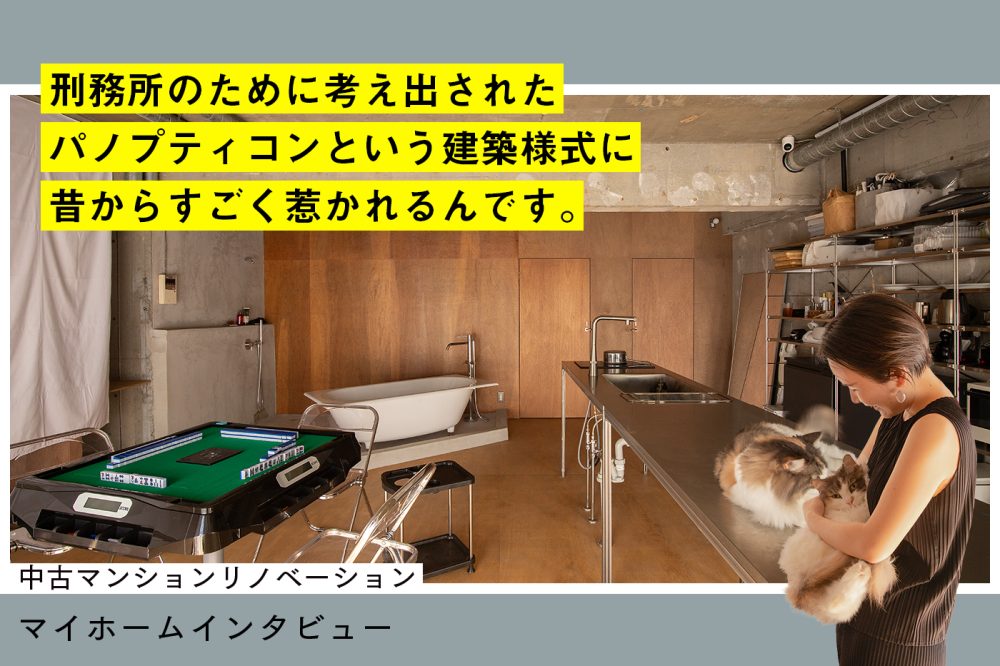

家主さんのご自宅は熱海にあり、職場は都内。家主さんは、写真家とマルチ作家のご夫婦ということで、別宅兼創作の場をイメージして設計されました。

天井なし、フローリングなしの潔さ

「クリエイティブなお二人に普通の家は似合わない!」ということで、天井はスケルトンに、床はフローリングなしで土間を広くとって大胆に。土間で感じる空間の高さは平屋ならではです。

「不要なものは全て削ぎ落とし、本当に必要な本物だけを残した」と宮田さん。大きな家ではないそうですが、ロフトをつくり天井の躯体を広く見せることで、体感的な広さや迫力が増しているように思います。

梁からは、『真鍮ソケットコード』を高さ違いで並べています。壁にスポットライトもついており、ギャラリーのような使い方もできそう。

古材のカウンターがついた対面キッチン。コンロ上に『フラットレンジフード』が浮かび、ダクトが高く長く続いています。スケルトン天井だからこそ、梁のように目立つその姿が潔い。

竹格子のような装飾が美しい間仕切り壁は家の顔とも言いたくなる存在感。あえて塗装をしないことで、その貫禄が際立っているように感じます。

古建具、いろいろ

この家の古建具たちに惹かれました。

赤茶のラワン色と白がメインカラーの家の中で、唯一建具が他の色をまとっていたり、個性的なデザインが入っていたりと、眺めているだけで面白い。

「ボロい古建具を選ぶことが成功の秘訣」と宮田さん。時間を経たからこそ生まれた味が、空間全体に深みを与えているのだと思います。

そんな多様な建具たちを巾木と同じ赤茶の枠が受け止めています。どこか愛嬌のようなものを感じる白壁と建具枠のコンビネーション。どんなテイストでも様になる空間をつくる宮田さんらしいアクセントの付け方だと感じます。

敷居は並んでいなくてもいい、天井は貼らなくてもいい、フローリングもなくたっていい。

寒そうとか、暑そうとか、虫が出そうとか、そういったことはどうにかなると受け止めて、型に嵌めずあえて余白をつくった設計が、創作活動の場としてぴったりだと感じました。

紹介している商品

- 写真の「真鍮ソケットコード E17 ねじりコード(ブラウン)」は仕様変更前のもので、現在販売しているものとは仕様が異なります。

関連する事例記事