設計士として賃貸物件の1棟改修や戸建て住宅のリノベーションなどに携わってきた笹本 直裕さんと、店舗設計・デザインに携わる真佐美さんご夫婦。そして小学2年生のR君の3人家族が暮らすのは、築60年・木造2階建ての一軒家。

実はインタビューに伺う前から、笹本さんのご自宅をimageboxで見て気になっていました。

古民家のような立派な梁と柱。天井の毛布みたいな素材はなんだろう?ん?よく見ると柱がテーブルを貫通している……?写真からでも気になる部分の多い、深堀りしがいのありそうな家。

この家を2019年に購入してリノベーション。4年住んだ今を取材してきました。

※こちらの物件は2020年にリノベーションされており、2025年4月の建築基準法改正前の事例です。

ジャングルみたいな路地の先に

「緑の家を目指してきてください」

笹本さんの家が建つのは通りから一本奥まった場所とのことで、取材当日は、教えてもらった外壁の色を目印にむかいます。駅からしばらく住宅街の中を歩くと、道路から伸びた小道の先に、探していた緑の外観を発見!

ここは旗竿地(はたざおち)と呼ばれる土地形状。道路に接する部分から細長く、奥に広がる敷地を持つ特殊な形状の土地。 この先にある建物は、大きな道路と接していないため、新しく家を建てることができない再建築不可の物件です。

笹本さん一家が、この物件に出会ったのは2019年の夏頃。家探しの熱が盛り上がっては「見つからない」と一旦休憩する期間が何回か続いた後に、タイミングよく出てきたのがこの家でした。

前の家主が手放してから季節が一巡していたということもあり、最初に内見に訪れた際は草は伸び放題、アプローチはジャングルのような状態だったといいます。

「庭に立派なモッコウバラが植えられてたりして、植物好きな方が住んでいたんだろうなというのが伝わってきましたね。

家の中も、30年くらい前に一度リフォームされていた痕跡があって、丁寧に住まわれていたはずです。愛着持って好きに住まわれてた感じはしました。傷んでなかったですし、すごい汚くもなかったですし」

自身も建築士として古い家屋のリノベーションに携わってきた直裕さん。1,000戸くらい見てきた経験からも、直せるか直せないかは、現地調査と通じて直感的に推測できるといいます。

「ただそれでも、購入前にはかなり念入りに調べましたよ。内見の時にも写真を100枚くらい撮って、家に帰ってから大丈夫そうだねって確認して。

周辺で土地を買って新築することを考えると、倍以上はしてしまうので、再建築不可という条件であっても、ここを見つけられたのは運がよかったなと思います」

築年数や条件だけを見ると、躊躇してしまいそうな物件ですが、笹本さん一家は、ここを終の住処と決めつけず、立地の良さを活かして貸したり売ったりすることも視野に入れるなど総合的に見て購入を判断しました。

「宝くじに当たるような感覚ですが、周りの土地が売りに出て接道義務が解消できれば価値も上がりますし。そんな淡い期待も少しあったりもしますしね」

とはいえ建物の広さは68㎡。限られた面積の中で、いかにその中の居心地の良さを上げていけるのか、がリノベーションの大きなテーマでした。

将来的な変化の余地を残した家に

元々の間取りは1階に居間と台所、お風呂などの水回りが集約したつくり。「おそらく2階の居室は、ほとんど使われていなかったのでは」と言います。

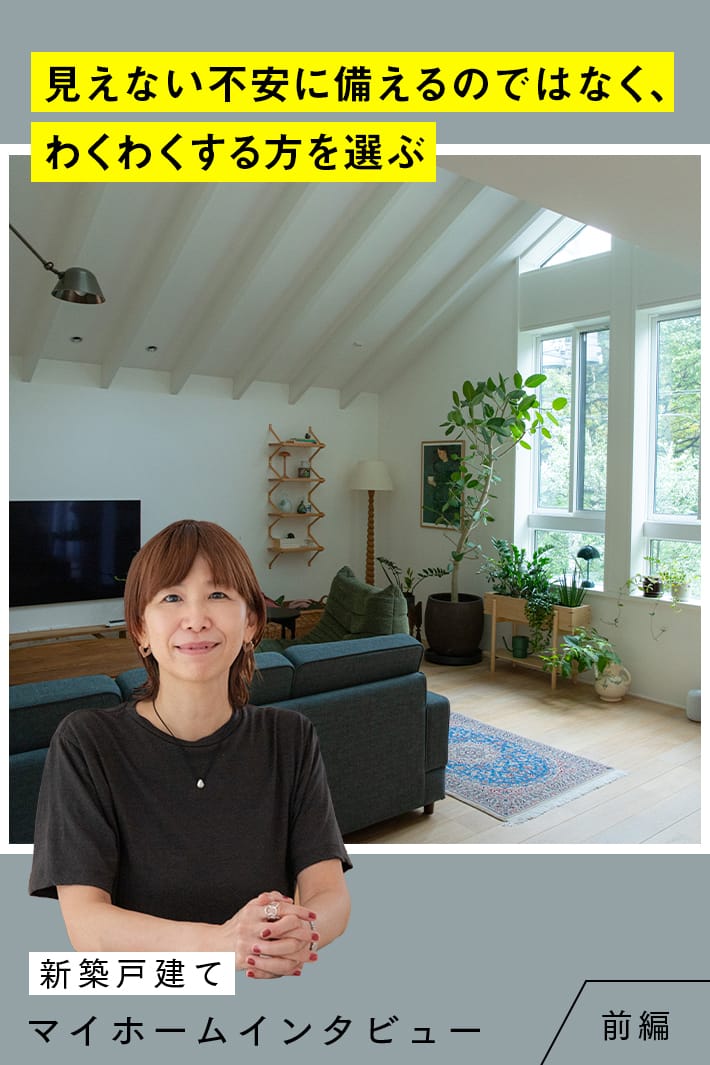

「とにかく暗かったので、1階ではなく、2階をリビング・キッチンにしようというのは、一番最初に決まった方針でした」

構造補強することから、天井は壊すことを前提に。梁を現しにして、一番高いところで3.1mまで天井を上げることができました。この天井高のおかげで、外から想像していた以上の空間の広がりを感じます。

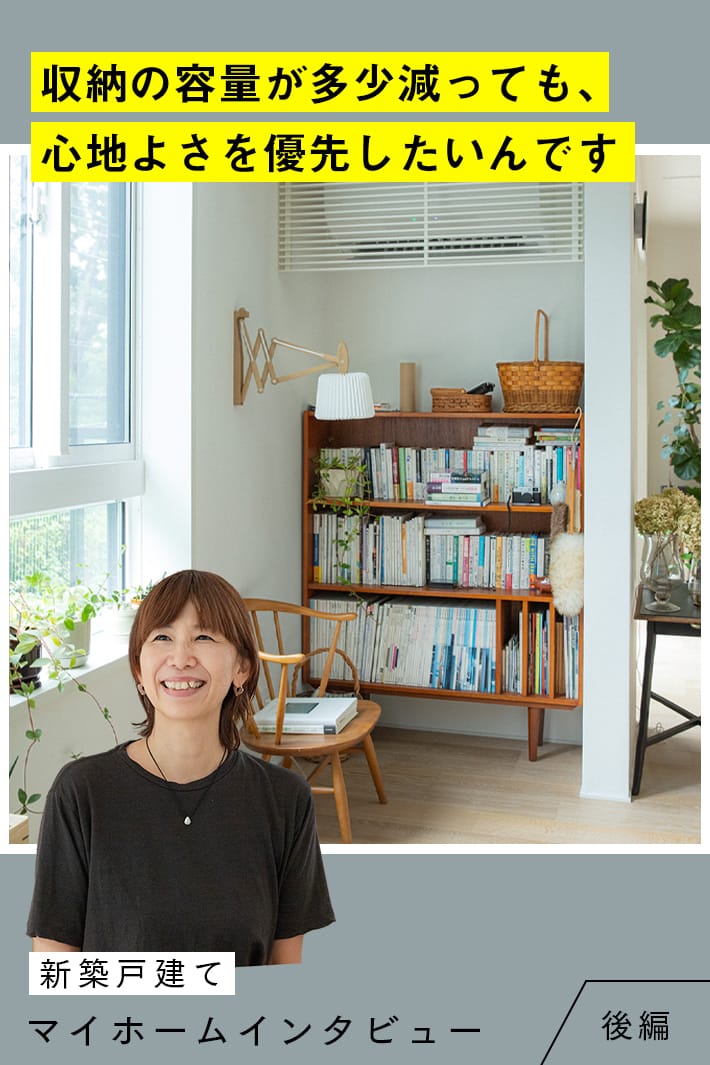

1階は玄関入ってすぐの場所をエントランスホール兼書斎に。右手に寝室・左手に洗面・お風呂・トイレなどの水回りを集約しています。

「ここは、家の中に入って一番最初に目にする場所でもあるので、できるだけ天井を高くして、入った瞬間に開けている感じを出したかったんです」

1階は周囲を建物で囲われていることもあり、2階ほどの明るさはありません。だけどこのほの暗さが集中する場にはちょうどよく感じます。

「照明は極力床から天井まで、いろんな高さに光源があるのがいいとは思っていて。天井からの明かりだけにならないようにしています」

作業のための明るさは確保しながらも、壁面を照らす明かりや、落とすべき場所にペンダントライトの光を合わせるような計画にしています。

寝室や玄関との仕切りに使われているのは、猫間障子。以前住んでいた家で不要になったものをもらってきたものだそう。

その場所の日当たりや過ごし方に合わせて、建具や照明で明るさの環境を整える。その上で極力部屋を仕切ることなく広がりを残した空間構成に。

その理由は、今の暮らしを心地よくするだけでなく、将来的な変化の余地を残したかったからだと言います。

「子供が当時2歳でまだ小さかったというのもあって、部屋をがっちり固定して個室を与えるとかは、その時点では決め切らずに、流動的に暮らせるようにと考えました。子供部屋として仕切るならここかなというのを予め3パターン考えて、暮らしてみて判断しようと。

もし売ったり貸したりすることがあっても、使いやすい今の間取りがいいだろうし。最初から決めすぎずに、汎用性のある家にしたかったんです」

個室として仕切られていない代わりに、過ごす居場所が点在しているのも、この家の特徴です。階段は、ただの通路としてではなく、ソファーのように過ごせる場所になればと絨毯を敷きました。

将来のことを考えて変化の余白を残す間取りはよく目にしますが、複数のパターンで具体的にプランが練られているのが笹本さんならではという印象を受けます。

子供部屋を用意するのは、まだもう少し先だということですが、4年住んでみて、どの方針が良いか、ほぼ確定していると言います。日々暮らしながらイメージを膨らませることで、やがて訪れる変化にもゆとりを持って対応できそうです。

造作家具には、理にかなった形やモジュールを取り入れてみる

ところで、最初に見た時から気になっていたのが2階にあるダイニングテーブル。柱が天板を貫通、2枚の楕円形がまるで浮いているかのような見た目です。

「リビング側は汎用性を残しておきたいけれど、ダイニングはテーブルをここに置くしかない、かなりレイアウトをフィックスできるんじゃないかと夫婦で話し合って造作することにしました」

天板はスーパー楕円と言われている幾何学を取り入れました。

長方形と楕円の中間のような形状で全体にアールがかかったスーパー楕円。フランスの数学者の曲線の研究をもとに、デンマークの博学者であるピート・ハインが初めてデザインに取り入れました。以来、多くの家具や建築に応用されています。

「交通量の改善のために、駅のロータリーだったり、フリッツハンセンのテーブルにも使われている考え方で。人間が回りやすいのに、面は獲得しやすいんですよ。子供がぐるっと回ってもぶつけたりしない、ちっちゃなロータリーみたいな。

これはもう、めっちゃこだわった。勝手にこだわっちゃったんですけど(笑)」

そんな直裕さんのこだわりを見守っていた、真佐美さん。「ずーっとこだわってました(笑)でも、実際子供がよく走り回っても、ぶつかることはないので、確かに理になかってる、なるほどなと」

そしてもう一箇所、直裕さん念願のモジュールが活かされているのが1階にある収納と水場を兼ねたカウンターです。

「これは好きなベルギーの家具デザイナー、マールテン・ヴァン・セーヴェレンのモジュールを参考にしていて。人間が立って使うのに一番良い、理想の高さというのを取り入れてみたくて、一生懸命プレゼンしました」

「私は、もう少し高さを出して、収納を増やしたい思いもあったんですが、そこはゆくゆく吊り戸を増やそうと提案があり折れた形です」と、真佐美さん。

結果的にはこの高さで、抜け感を残して正解だったと言います。奥の机に座った時にも、完全に隠れることなく、適度な距離感を感じられるそう。

普段の仕事では、アイデアはあっても、お施主さんの要望で当然優先度は変わってくる。今回の家づくりは「せっかく自分たちで考えられる機会なので、やってみよう」とかねてからの構想を取り入れ、実際に使って体感してみる実験の場でもありました。

そんな数ある造作部分の中でも、自他共に一番好評だと教えてくれたのがパントリーです。

「大容量だし、両面から使えるし、ただただおすすめ!もうひとつ欲しいくらい」と真佐美さん。

「友達が来た時に、一番先に盛り上がるのがここですね。なかなかさっきのスーパー楕円の話とか、話す機会がない……多分リアクション薄めなんで」と直裕さんは苦笑い。

造作家具というと、その場所の使い道を限定してしまうようなイメージもあったのですが、笹本さんの家の場合、その場にあることで一つの拠点となるような、生活のしやすさ・過ごし方を広げてくれるような印象を受けます。

それは、事前にこの家での暮らし方をイメージして「どうあるのが心地よいのか」「今後変化をさせるとしたら」を夫婦でよく話し合えているからこそだと感じました。

構造補強と断熱は「一石三鳥」で。大工さんの腕前仕上げ

自分の家だから、実現してみたかったこと。その一番大きなものが耐火材や構造補強材などを仕上げとしてそのまま見せるという試みでした。

「見えないところだけれど、古い家に住む上では、環境を良くしよう、耐震や断熱にはお金かけようっていうのは大前提として考えていました。

内側からどこまで断熱や強度が上げられるか。実験的なことをいっぱいやってみたかったんです」

外壁に沿って構造補強と断熱を施すことで、広々とした空間が取れて、それがそのまま仕上げにもなる。一石三鳥にもなる方針を取り入れてみたかったと話します。

例えば、天井の毛布のように見えていた部分は断熱と防熱、防火材。

「リベットのように見えているのは構造補強のために必要なビス。こういうのが見えているのが逆にいいなって思うんですよね。壁材も、枠なしで貼って面材だけで終わりというのが、すごく好きなんです」

普通であれば、この壁も天井も、上から仕上げ材を貼って隠されてしまう下地部分。それをそのまま仕上げとして見せるのには、直裕さんのある思いがありました。

「これは、個人的な好みの話なんですが、大工さんの腕前が分かる部分だと思っていて。施工をしてもらった大工さん個人の手間だったり工夫が見える方が僕はいいと思っていて。

住宅の仕事をしていると、最後に見えるクロスの色だったり、表面にある仕上げの1mmで喜んでいただくことがあって。それもそれで良いんですが、実はその下にある大工さんの腕であるとか、考えた経緯が住宅の価値なんだと自分は思うんですよね」

実は今回の工事を担当してくれた大工さんは、直裕さんが社会人になって初めて担当した物件を請け負ってくれた方だったそう。

「もう10年以上お世話になっている方にやってもらったんです。ちょうどコロナが流行った時期だったので、これを機に引退されたんですね。なのでこの家が最後の仕事になったんです」

そんな経緯もあり、今回の試みにはより特別な思いも含まれていました。

取材に伺うまでは「狭小住宅・再建築不可・建築家」といったワードからどんな飛び道具で見せてくるんだろう?と思っていたのですが、笹本さんの家はその予想に反してとてもストレートで堅実さを感じました。

だけどただ居心地を良くしただけじゃない、その奥にある不思議な感覚は、本来家の裏側にあるものや、本質と思うものを見せることによって生まれていたものなのかもしれません。

限られた広さや条件の中で、あらゆる変化の可能性を見越しつつ、かねてからの家への思いや挑戦を取り入れた笹本さん一家の家づくり。蓄積されてきた経験値や、肌感覚があるからこそ叶えられた部分もありますが、そこには今ある環境をどう暮らしやすく変えていけるかのヒントが詰まっているように思います。

こちらの物件は2020年にリノベーションされており、2025年4月の建築基準法改正前の事例です。

取材後の2025年4月、建築基準法の改正によって「4号特例の縮小」と言われる変更が加わりました。

4号特例とは、一定の条件を満たす木造2階建て以下の住宅などについて、建築確認申請が不要となる制度です。

2025年の改正により、これまで建築申請が不要だった、木造建築物で階数2以上又は、延べ床面積200㎡超の物件に対する大規模修繕でも、建築確認申請が必要となり、今後再建築不可物件の大規模改修はハードルが高くなると言われています。

studio niko / 笹本直裕 + 佐藤研也

東京と故郷である仙台の二拠点を中心に活動する二人組。

賃貸物件の1棟改修、分譲住宅、シェアハウスといった事業性とデザインが複雑に絡む案件から、拘りを実現する戸建て住宅や飲食店、アートギャラリー、展覧会の会場構成まで。分野に限定されない設計活動を続けています。

「多層的な発想と経験をもとに1件1件の企画・設計を丁寧に進めたいと考えています。」