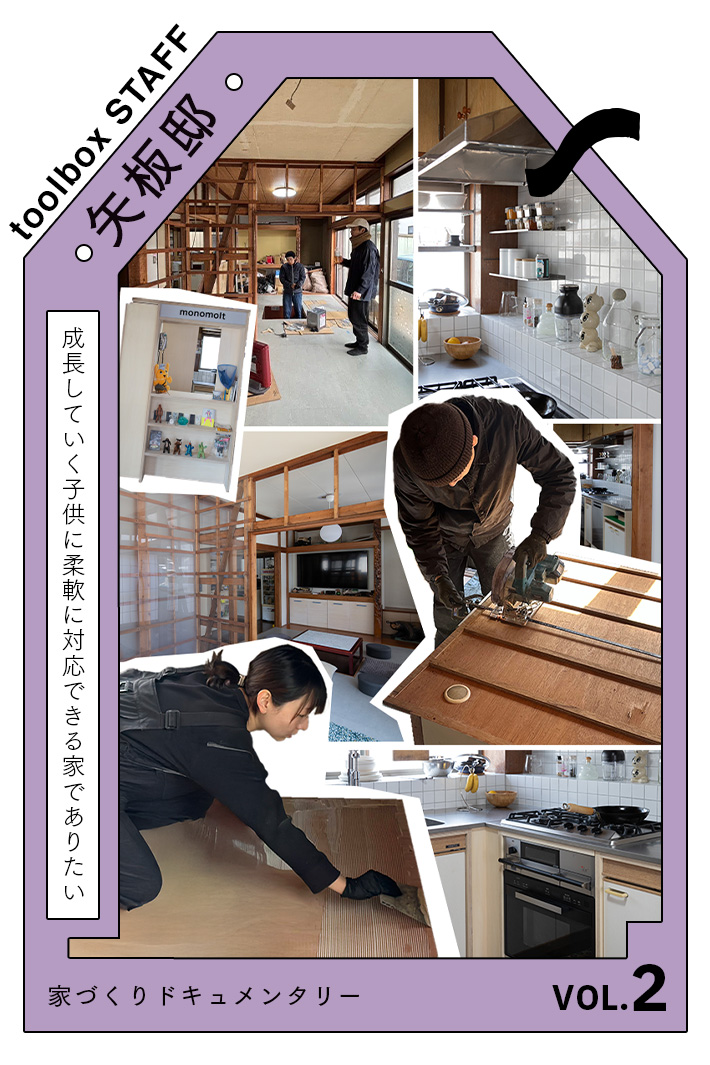

仮住まいは用意せず、「住みながらのリフォーム」を選んだけど......

デッドラインにしていた年末が迫り、使う設備やパーツを決めきれていないところはあったけど、大慌てで工事を始めることに。仕事で付き合いのある職人さんたちに連絡して、工事の段取りを決めていきました。

今回、「住みながらのリフォーム」を選んだのは、キッチンとお風呂、トイレも2階も使えるし、工事を小分けにしながら少しずつ進めたら、住みながらでもイケるんじゃない……?と思ったんです。

内装工事は、解体工事、大工工事、電気工事、塗装工事、左官工事、設備工事というふうに、段階ごとに違う職人さんが現場に入って行います。我が家は部分リフォームだし、それぞれの工事を1日や3日で終えられるなら、何日間も仮住まいに避難する必要はないかな、考えたんです。

部分リフォームだと、住みながらの工事を希望するお客さんも多くて、その大変さは理解していたつもりでしたが、「実際の感じ」を自分でも体験しておきたかった、というのもありました。

でも、実際に工事が始まると、その見込みは甘かったことを思い知るのです……。

住みながらのリフォームでまず大変だったことは、工事で出るホコリのこと。今回の部分リフォームでは天井を解体したし、フローリングの木粉が出たりして、工事直後はホコリっぽくて。キッチンやお風呂には手を加えてないとはいえ、掃除が思っていた以上に大変で、「住みながらのリフォーム」の大変さを、身をもって実感することになりました。

音も結構出ました。我が家は戸建てなので、マンションと違って隣接住戸への影響は少なかったけれど、2階の仕事部屋で在宅ワークすることもある夫は、かなりうるさかったみたい。工事中の在宅ワークは、おすすめしません(出社すれば良かったのに、と思うけど……)。

工事の度に家具を動かしたり、家に帰るタイミングを気にしたりといったことも考えると、今回の我が家の工事範囲と規模なら、工事を短期間にぎゅっとまとめて仮住まいを選択しても良かったかもなぁ、と思っています。

もうひとつ、住みながらのリフォームであらかじめ考えておくべきだったな、と思ったのは「場所」のこと。

工事中は、材料をカットしたり加工したりといった作業が発生するので、その作業場が必要になります。我が家は、キッチンやお風呂、2階に行くにはリビングダイニングを通らなくちゃいけない間取りだったし、玄関ホールも必ず通る場所。工事が数日続く時も、作業場を家の中に置きっぱなしにすることができなくて。うちは玄関先にアプローチがあったので、そこを作業場にできたけど、家の中しか場所がなかったら、工事にもっと時間がかかっていたかもしれません。

施主支給だと、工事の前に材料を揃えておく必要があるので、材料の置き場や、工事で出るゴミの置き場も必要でした。職人さんが材料を手配してくれる時は、残った材料や梱包材も持ち帰ってくれますが、今回は施主支給だったので、自分で処分する必要がありました。工事に伴う建材のゴミは事業ゴミに当たるので、産廃業者さんにお願いしました。

ゴミの処分の手間や費用を考えると、手間代がかかっても材料の手配から職人さんにお願いした方がいい場合もあるかも、と思いました。

あとは、これは我が家だけの特殊ケースだと思うのですが、「養生」が大変でした。

「養生」とは、工事しない箇所を養生シートで保護する作業のこと。本来は職人さんがやってくれるのですが、我が家は住みながらのリフォームなので、日中の工事が終わった後は、養生を外して使いたい場所もある。職人さんには、工事に集中して短期間で終わらせてもらいたい気持ちもあって、自分でやることにしたんです。

何日か続く工事の時は、その日の工事が終わったら、家族の帰宅前に養生を剥がして、家具を戻して、翌朝、家族が出かけたら、職人さんが来る前に大急ぎで養生して……。最初は「頑張るぞ!」と意気込んでいたんですが、最後の方は「もう養生したくない」と半泣きでした(笑)。工事の日数が増えることになっても、養生は職人さんにお願いした方が、早いし上手いと思いました。

ついに完成!住んでいた家だから、暮らしやすさの実感ひとしお

「2024年内に工事を終わらせる!」と言いながら、結局全ての工事が終わったのは2025年の春。洗面所と手洗いのタイル貼りをお願いしていた職人さんが忙しくなってしまい、タイミングを待っていたら春になってしまいました。

でも、リビングダイニングの工事は終わっていたので、新しい年は生まれ変わった空間で迎えることができました。それでは、部分リフォーム後の我が家をご紹介していきます!

見た目だけじゃなくて空気も変わったリビングダイニング

リビングダイニングは、もともとの床の上からオークの無垢フローリングを貼って、天井は梁を現しにしました。壁は、クロスの上から塗れる珪藻土を塗りました。

フレンチヘリンボーン貼りの床は、ラインの向きをどうするかで悩みました。夫の「ソファのラインに合わせたら気持ちが良さそう」というアイデアでこの向きにしたら、大正解。掃き出し窓に意識が向くようになって、開放感が感じられるようになりました。

私の希望でフレンチヘリンボーンにしたのですが、貼り上がった床を見た夫が「前の方が良かったかも」と言い出して、その晩はものすごく凹みました……。でも、2、3日経ったら「この床いいね」と言い出して、なんだよ!となりました(笑)。もともと住んでいた家だし、見慣れなかったからかもしれません。家具を入れたら、一層馴染みました。

間取りを変えない表層だけのリフォームだと、直後は違和感があるかもしれませんが、安心してください、数日経つと見慣れますよ!リフォームを検討中の方は、心に留めておいてください。

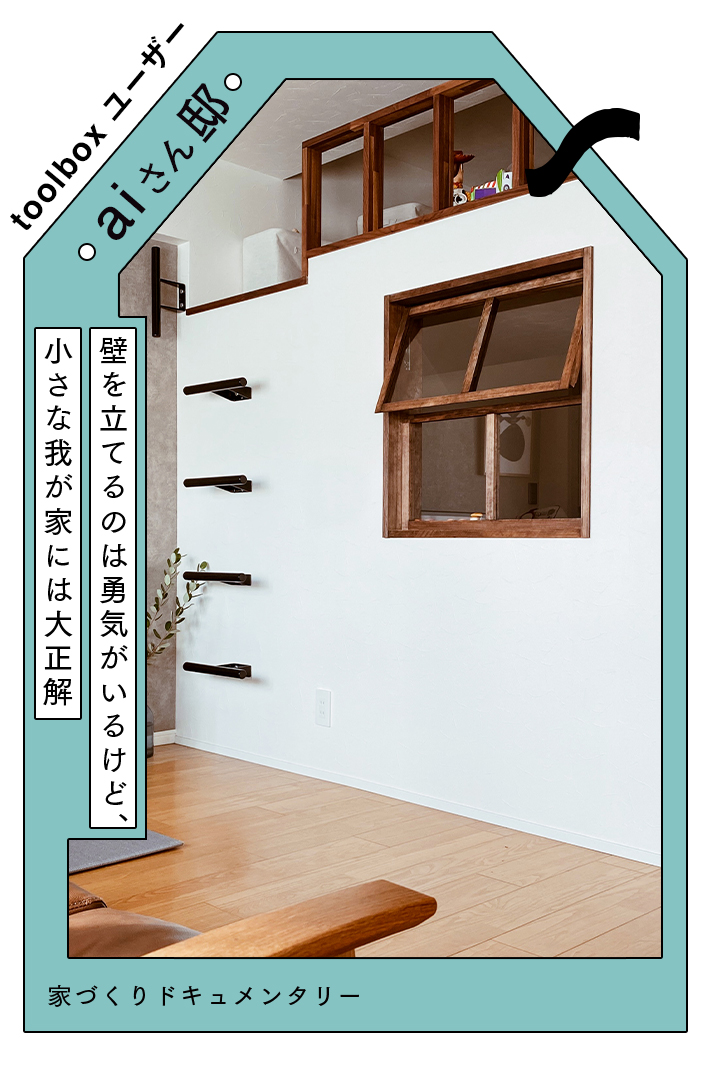

テレビを置いていた側の壁面は、建具枠のない扉にしたら、想像以上にすっきり!天井と床の工事が終わった状態の何もない空間を見て、夫婦ともに「テレビは置かない方がいいね」となって、プロジェクターを使うことにしました。

夜、電気を消してプロジェクターで映画を投影した時は、映画館みたいですごく感動しました。大画面で息子はYoutubeを、夫は映画を、私はゲームを楽しんでます。

息子が生まれてからしまっていたヴィンテージのコーヒーテーブルも、せっかくだからと、リビングに出しました。ガラス天板だから危ないかなと思ったけど、丸いのが楽しいらしく、周りをぐるぐる回って遊んでいます。

そしてびっくりしたのが、冬をとても暖かく過ごせたこと!以前は床が冷たくて、冬はふわふわのスリッパが欠かせなかったのに、裸足でも大丈夫なくらい暖かくなりました。もともとの床の上に無垢のフローリングを貼ったからだと思います。

壁に珪藻土を塗ったお陰で、冬は乾燥気味だった室内の湿度も快適になりました。塗った厚みは1mmぐらいだけど、こんなに変わるんだって驚きました。

天井の断熱材を入れ直した効果もあると思います。リフォーム前は、私が1階でラジオを聴いていると、2階で仕事をしている夫にも聞こえるくらい音が筒抜けだったので、ちょっと奮発して厚めの100mmのものを入れたんです。今は、音が全然響かなくなりました。

そうして音問題は解決したのですが、夫が2階の仕事部屋ではなく、「居心地がいいから」とリビングダイニングで仕事をするようになってしまい……。私は仕事柄、家で仕事をしている時も電話をすることが多いのですが、「静かにして」と、電話をする時は2階に追いやられるようになってしまいました(笑)。

収納の便利さも開放感もアップした洗面所

洗面所は、洗濯機の位置を変えて、幅広の洗面台を造作しました。長方形のタイルは天井際まで貼って、上方向に意識が向くようにしたら、空間のサイズは変わらないのに広く感じるようになりました。

収納が腰より下の位置にあるので、ものの出し入れが楽になって快適です。子どもが自分で出し入れできるようになってくれたら良いな、と思っています。

すっきりしていますが、洗面台は結構奥行きがあるので、実はたくさん収納できています。新しくなった洗面台にものを入れ直す時、「良く考えたら要らないもの」がたくさんあったので、タオルを必要な数だけにするなど、整理はしました。

生活スタイルに合った収納をつくるだけじゃなくて、持ち物の見直しも大事だなと思いました。

帰宅時もお出かけ時もスマートな動線になった玄関

玄関の下足入れは、大工さんに下部をカットしてもらって、扉は新しくしました。下足入れの下にベビーカーやストライダーが置けるようになったこともですが、玄関ホールに設置した『アイアンハンガーパイプ』がすごく便利!以前はコートスタンドに掛けていたけど、その時よりもアウターやカバンを出し入れしやすく、フロアも広く感じられて気に入っています。

玄関ホールにあったクローゼットは、手洗いに変身しました。子どもと外遊びから帰宅した時も、友達家族が遊びにきた時も、手を洗いやすくなりました。以前はここのクローゼットに買い物用のマイバスケットを入れていて、その動きは継続したかったので、バスケットが入るサイズの収納を上部につくってしまっています。

玄関に手洗いが欲しいと思ったのは、セカンド洗面所として使えたらという思いもありました。きっと将来、息子が髪の毛をいじりだしたりするから(笑)。朝の洗面所の奪い合いが、これで回避できるといいなと思っています。

当初はリビングダイニングだけを珪藻土で仕上げようと思っていたのですが、やってもらったら仕上がりがすごく良かったので、玄関ホールとトイレ、キッチンの壁天井も珪藻土を塗ってもらいました。

急遽、塗装範囲の追加をお願いしたので、職人さんが予定していた工事期間内にやり切れず、最初から練られているDIY用の珪藻土を買って、一部の壁は自分でDIYで塗ってみました。が、プロの仕事と比べたら当然ですが、仕上がりに満足できず、結局、職人さんにお願いすることに。珪藻土はペンキに比べて重いので、腕が悲鳴を上げたということも理由でした(笑)。玄関もトイレも清々しい空気になって、気に入っています。

今回の部分リフォームにかかった費用は、全部で500万円弱。トイレも便器の交換をしたり、床を貼り直しています。施工範囲や使う素材、設備機器によって費用は変わりますが、参考にしていただけたらと思います。

目の前に空間があるから、「ここをこう変えたい」が見えやすい

一生住むかもしれない家を、一回の家づくりで、全部に納得のいく完璧な家にするというのは、すごく大変で難しいことだと思うんです。暮らしてみないと何が合う、合わないがわからないし、子どもが生まれたり成長したり、暮らしそのものが変わっていくこともあります。

暮らし始めてから手を加えていく家づくりは、自分たちのライフスタイルに合うもの、合わないものが見極めやすいし、目の前に実際に空間があるから、「ここをこうしたいね」という夫婦での話し合いもしやすかったです。「この空間の中でできること」という制限があることが、私たちにはちょうど良かったんだと思います。

家族で過ごす空間の居心地も、使い勝手も良くなって、部分リフォームには大満足しています。ただ、実は珪藻土を塗り切れていないところがあるので、また職人さんにお願いしようと思っています。ついでに他の部屋にも塗ってもらおうかな、と画策しています。

子どもが大きくなってライフステージが変わったら、また「こうしたい」が出てくるかもしれません。できあがった今の家はとても気に入っているけど、その時がちょっと楽しみだったりもします。

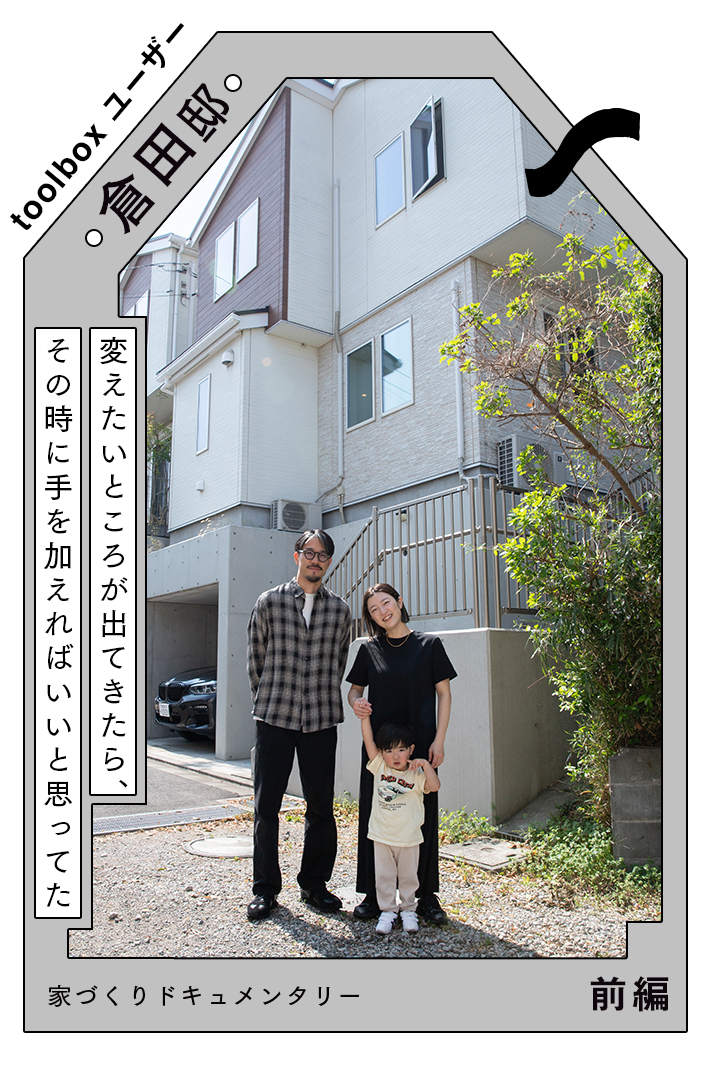

倉田さんご家族の部分リフォームを追ってみて、面白いなと思ったのは、新築の建売住宅を買った時点で「変えたくなったら手を加えればいい」と思っていたこと。

toolboxでは、すべてを最初につくり込むのではなく、その時々の暮らしに合わせて、住みながら家に手を加えていく家づくりの考え方を、「アフターリフォーム」と呼んでいます。千裕さんも話していましたが、一生暮らすかもしれない家を、短い家づくり期間ですべて納得のいくようにつくるのは、なかなか難しいこと。

シンプルな住まいを買って、暮らしながら自分たちに合う家の形に変えていくという、倉田さんご家族のマイホームの選び方は、これから家を持とうと思っている人たちにも参考になりそう、と思いました。