質感良いマットな表情と、グレートーンの選択肢が豊富な「マットカラーのキッチンパネル」。

リビングの背景となるキッチン空間や、木やタイルなど質感の良い素材にも馴染みの良いプレーンな表情のキッチンパネルです。

今回の「how to make」ではいきなり完成形からご覧いただいていますが、実際に貼り上がった空間を見ると光の質感や柔らかに落ちる影がとっても綺麗!

この空間が出来上がる前の現場にお邪魔して、プロの大工さんによる施工の様子を見せていただきました。より仕上がりの精度を高めるためのカットや貼り付けるポイントをレポートできたらと思います。

今回は、周囲の壁紙と見切り材を使わずに納める施工方法にもチャレンジしています。その他の見切り方のアイデアについてもご紹介していきますので、キッチン空間の計画・施工の参考にしてみてください。

貼る前の下準備と確認

まずは現場の確認から。今回「マットカラーのキッチンパネル」が貼られる壁はこんな感じ。コンロをコの字型に囲む壁面と天井面に施工していきます。

今回使用する「マットカラーのキッチンパネル」の大きさはW910×H1820。パネルの貼り付け範囲を決めて、カットする寸法を決めます。

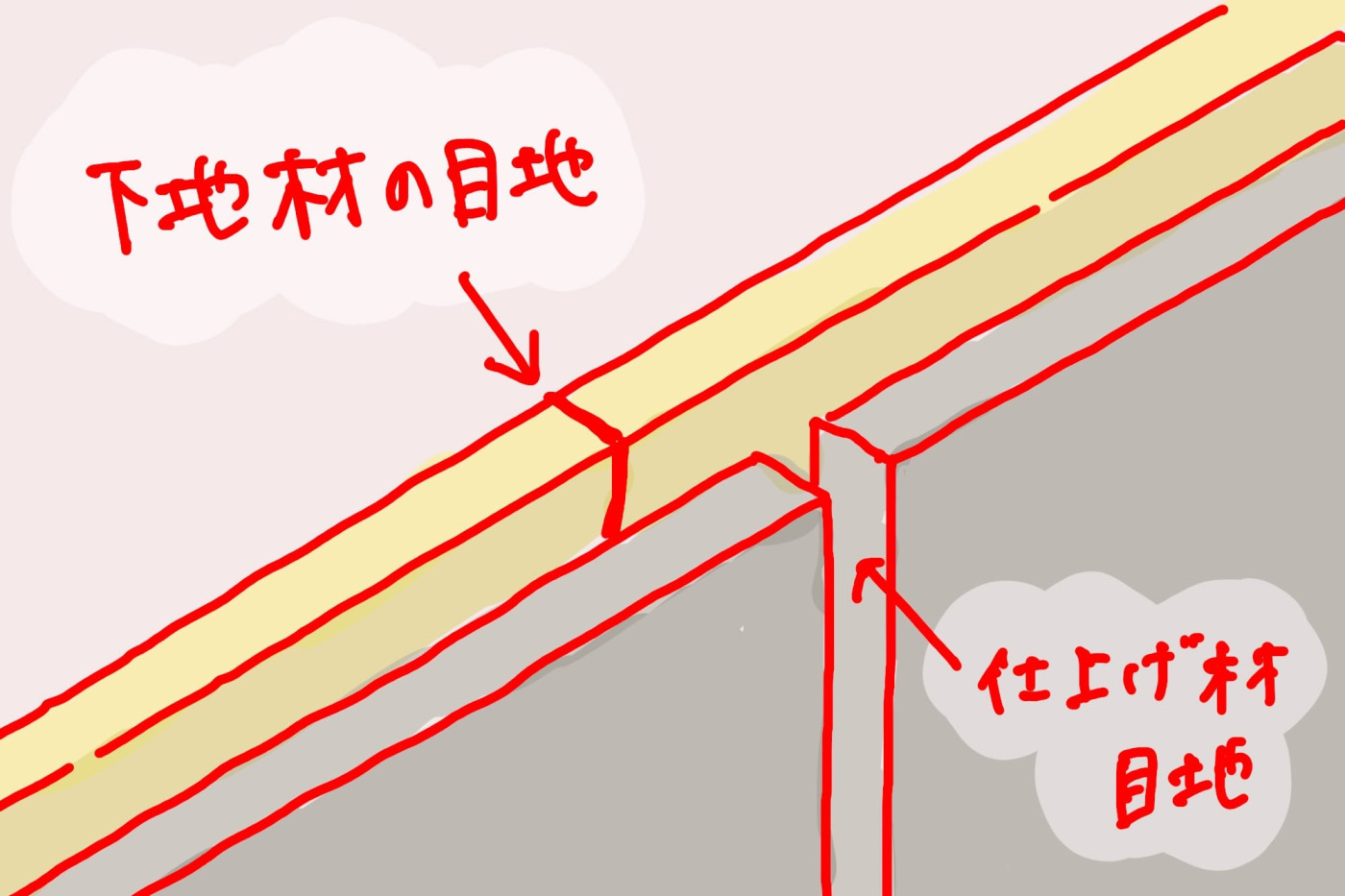

施工後に地震などの揺れによって表面が割れてしまうのを防ぐため、下地の目地とキッチンパネルの目地が重ならないように割り付けをします。目地幅3mm以上の隙間を開けて印をつけておきます。

今回の現場では、その点の考慮に加えて、レンジフードの左端とキッチンパネルのジョイント部分が揃うように計画されていました。

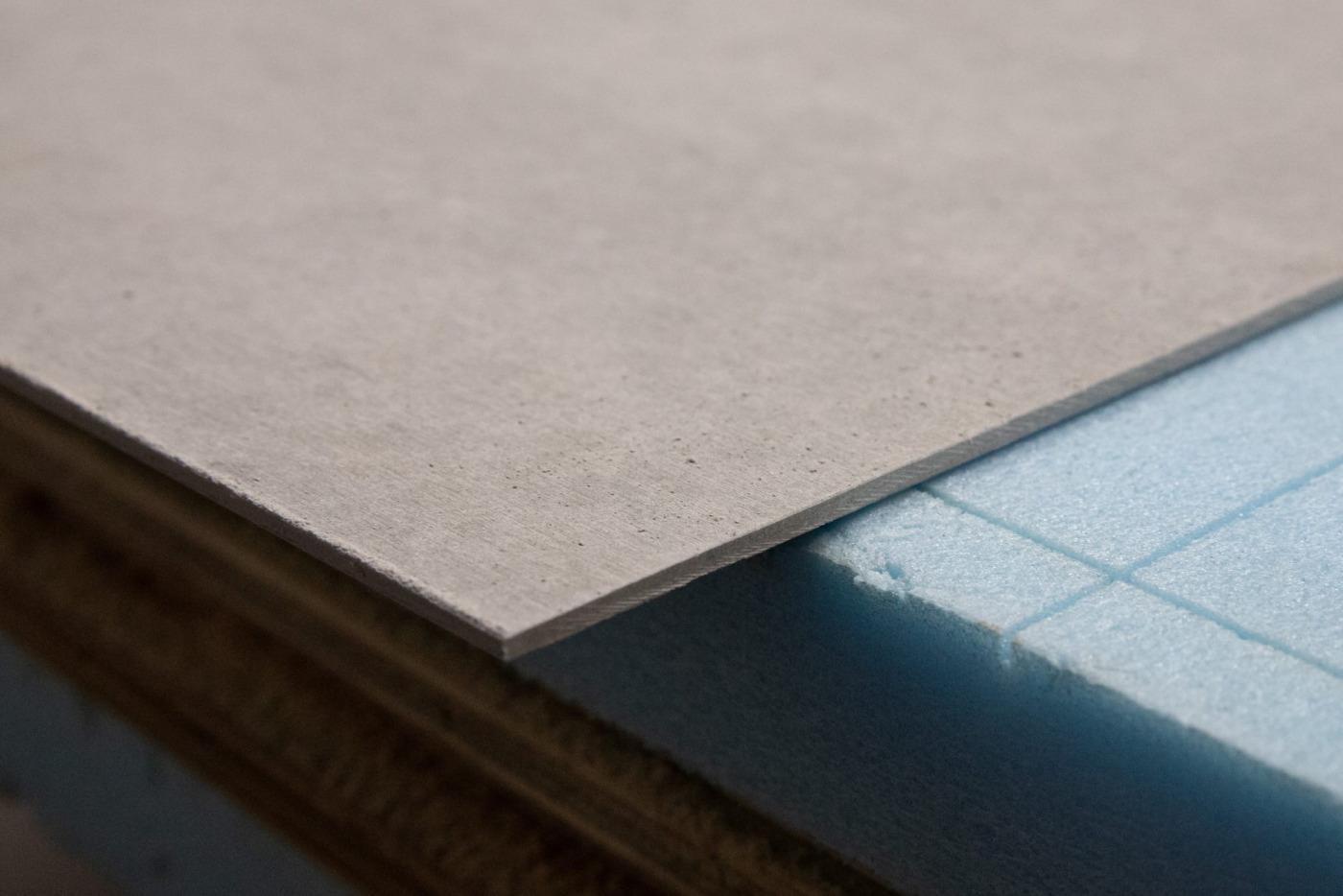

ちなみに「マットカラーのキッチンパネル」は、木口の4辺が面取りされ、塗装された状態で届きます。

キッチンパネルは素材の特性上、細かな欠けや割れが生じやすい建材です。「マットカラーのキッチンパネル」も同様で、大工さんが梱包を解いて現場内で運ぶ際には、慎重に丁寧に扱われていました。

届いてから壁に貼るまでも、立てかけたりせず、平置きをして、角に物をぶつけたりしないよう取り扱いしてください。

もちろん、下地にしっかり貼り付けてしまえば強度は抜群ですのでご安心を!

丸鋸でのカットと面取り

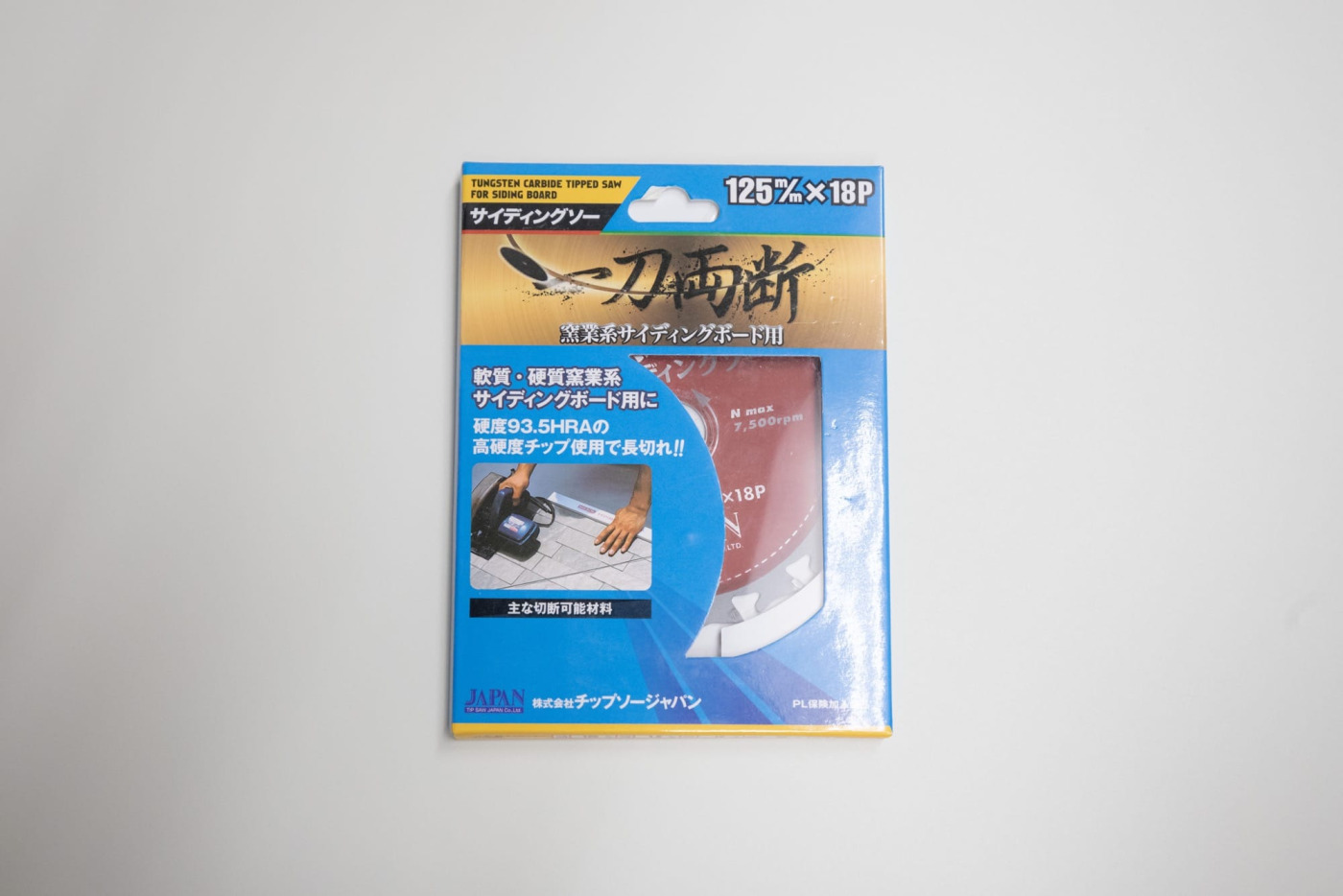

割り付けができたら、丸鋸を使ってカットしていきます。使用する刃は、キッチンパネル用として販売されている「メラミン不燃化粧板用」のチップソーや、刃の山が細かくて、多いものが適しているそう。

今回は、外壁材などに使われる窯業サイディング用の刃を使ってみます。

「マットカラーのキッチンパネル」は基材がセメント質で硬質な素材のため、より確実に切断できるものを選びました。

ちなみに今回、現場では写真を撮れなかったため、別の場所でカットした様子をお届けします。

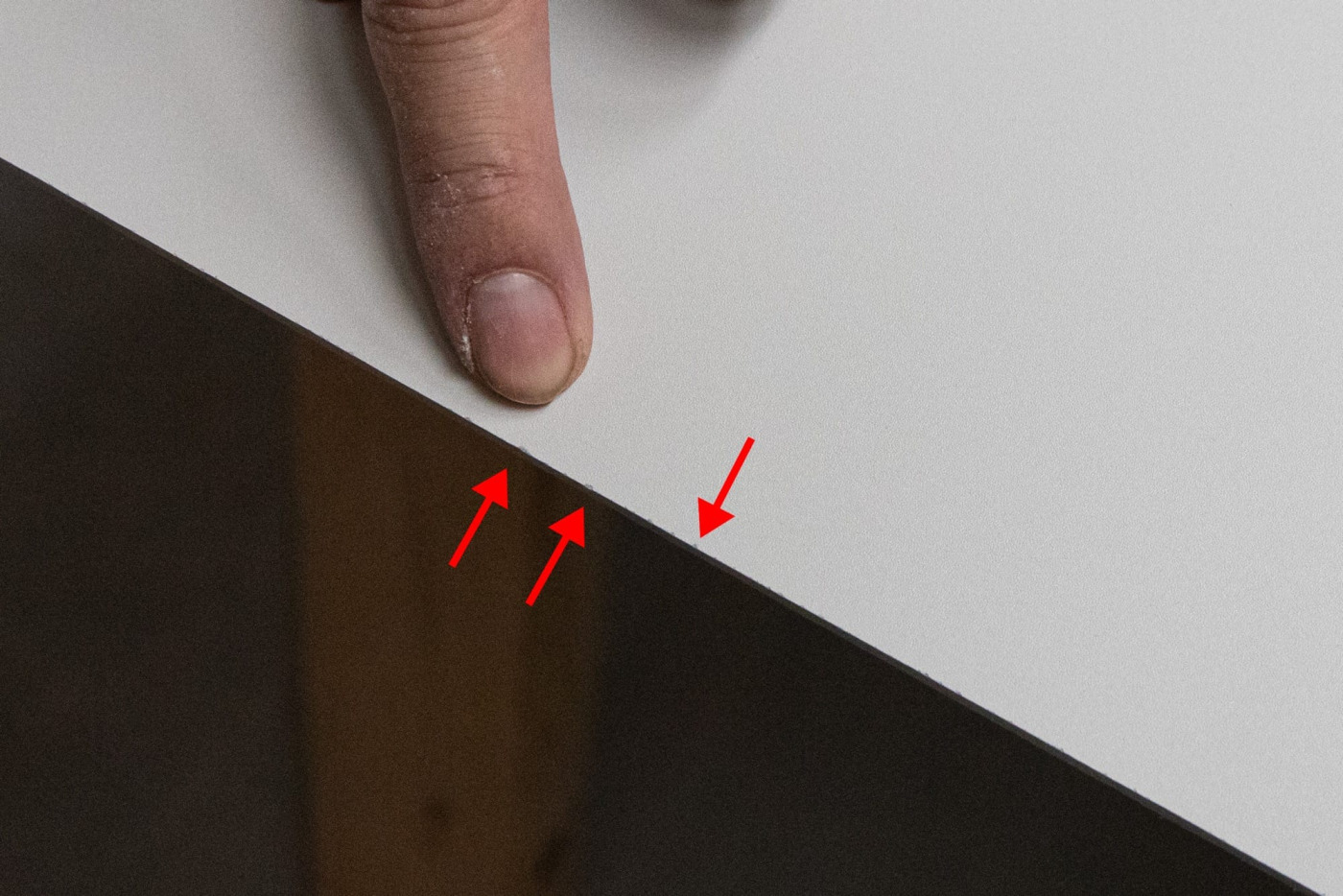

丸鋸でカットする際は、裏面から刃を入れていきます。これは、仕上げ面に丸鋸のガイド跡が付いてしまったり、「バリ」と呼ばれるカット時に表面に起こるギザギザの発生をできるだけ抑えるため。

仕上げ面に汚れや傷がつかないよう、カット台の上をきれいにしてから、裏返します。

裏返して切断面の仕上がりをチェック。目を凝らすと、本当にわずかですが、こんな感じで端がバリっとなっている箇所があります。

仕上げ面の木口をサンドペーパーでやすりがけして細かく面取りすることで綺麗な断面に仕上げることができました。

今回は丸鋸だけでカットできたので試してはいないですが、より確実に綺麗にカットするために、化粧面の切断位置にカッターで軽く切り込みを入れてから丸鋸でカットしたり、捨て板と重ねて止めて一緒に切断するとバリを抑えられるそうです。

カット面の塗装や、補修用に同色のタッチアップ材もご用意していますので、必要に応じて使ってみてください。

こちらは貼られた後ですが、スイッチや照明の取り付けのための開口穴が開けられています。

このような開口部は、ピン角でカットすると、角からひび割れが起こってしまう恐れがあるため、4隅をドリルで穴あけしてからカットするなど、コーナー部分にアールをとっておくといいそうです。

両面テープと接着剤で貼る

カットが終わったら貼り付けていきます。

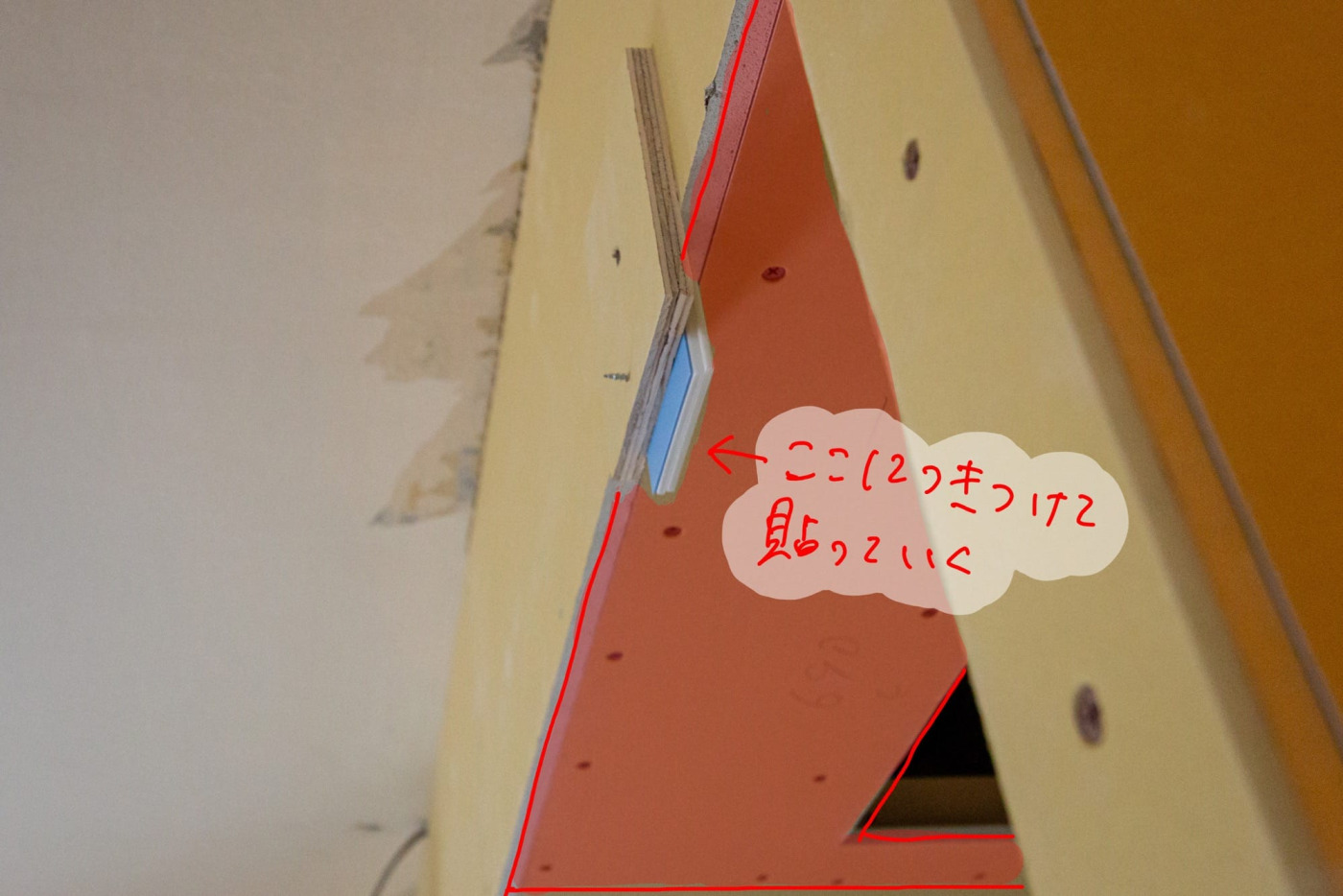

と、ここでおもむろにスペーサーを壁に取り付ける職人さん。

今回の現場では少し変わった見切り方を計画しているとのことで、石膏ボードの表面から3.5mm隙間を空けてキッチンパネルを貼っていく必要があるとのこと。(計画の全容はこの後の章で紹介します)

より正確な位置出しができるように、スペーサーをつけてガイドにしていたのでした!

そしてカットした材を実際に貼り付け位置に当てて、寸法があっているかの最終確認。

最初に測った寸法を過信せず、きちんと確認……。当たり前のことのようですが、より仕上がりの精度を高めるために大事なことなんだなと、職人さんの仕事を見ていて感じました。

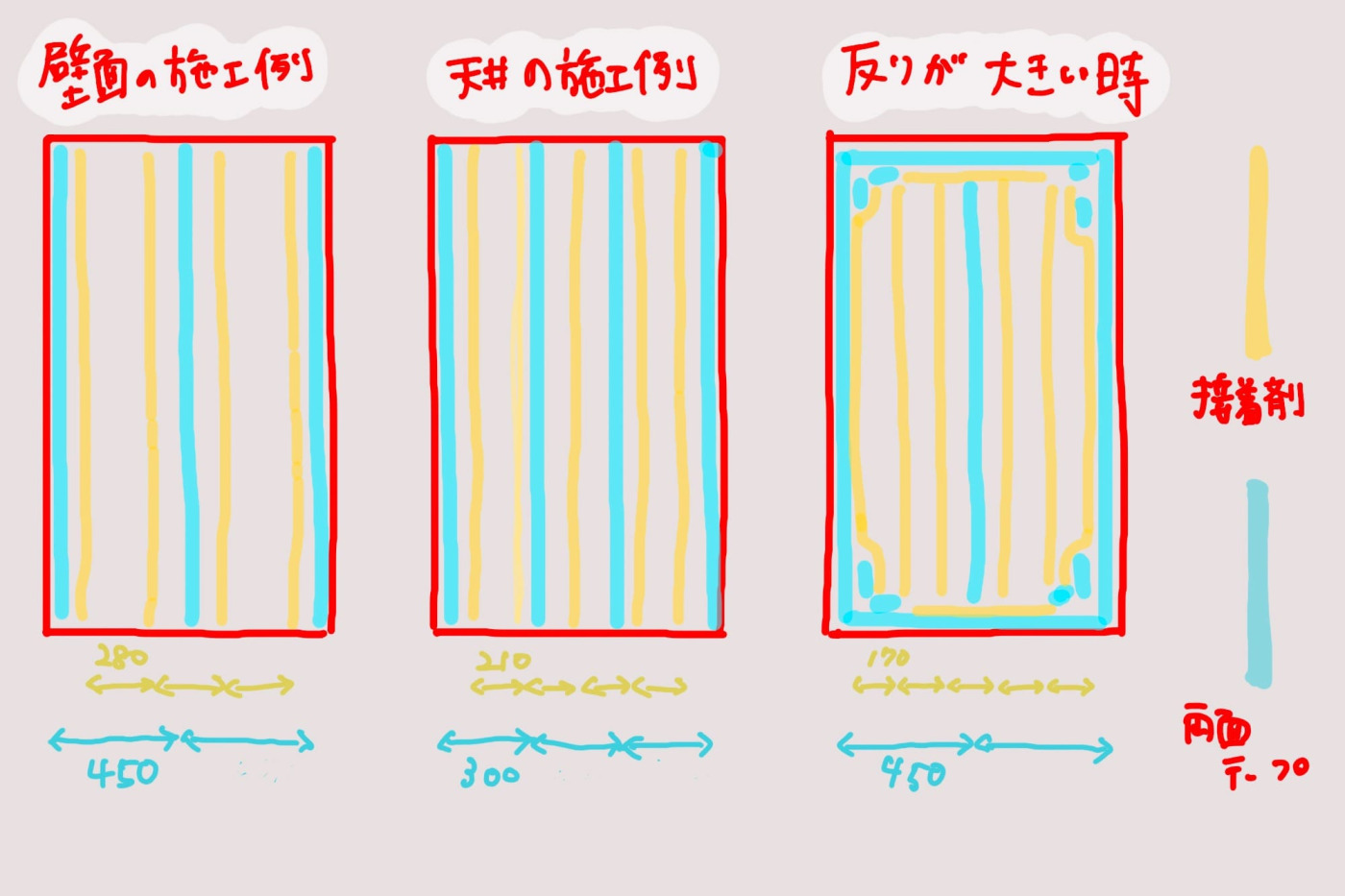

確認ができたら、キッチンパネル専用の両面テープと接着剤を付けていきます。

そもそも両面テープの役割は接着剤が完璧に乾くまでの仮留め。接着剤は貼った時に溢れて出てこない程度にしっかりつけましょう。

ケースによって両面テープと接着剤の量のおすすめがあるので、こちらも参考にしてみてください。

準備ができたら、いよいよ貼っていきます。

両面テープは一度貼ってしまうと微調整が効かない一発勝負の瞬間!現場に静かな緊張感が漂います……!

接着剤が指につかないよう持ち上げ、表面に傷や汚れがつかないよう気を遣いながら貼り付けたい位置にスッと押し当てます。

位置決めをしたら先ほど貼った両面テープの位置を手で押し込むようにして、確実に圧着。

同じように壁面にも貼り付けていきます。

近くに寄ってみてみるとこんな感じ。1mmの狂いもなくピッタリと揃えて貼り付けられています。

パネルの間の目地幅が均等になっていないと、仕上がり後の見た目が結構気になってしまうもの。貼り付け前の確認やスペーサーを使った調整などのひと手間が、貼り合わせの精度につながっていました。

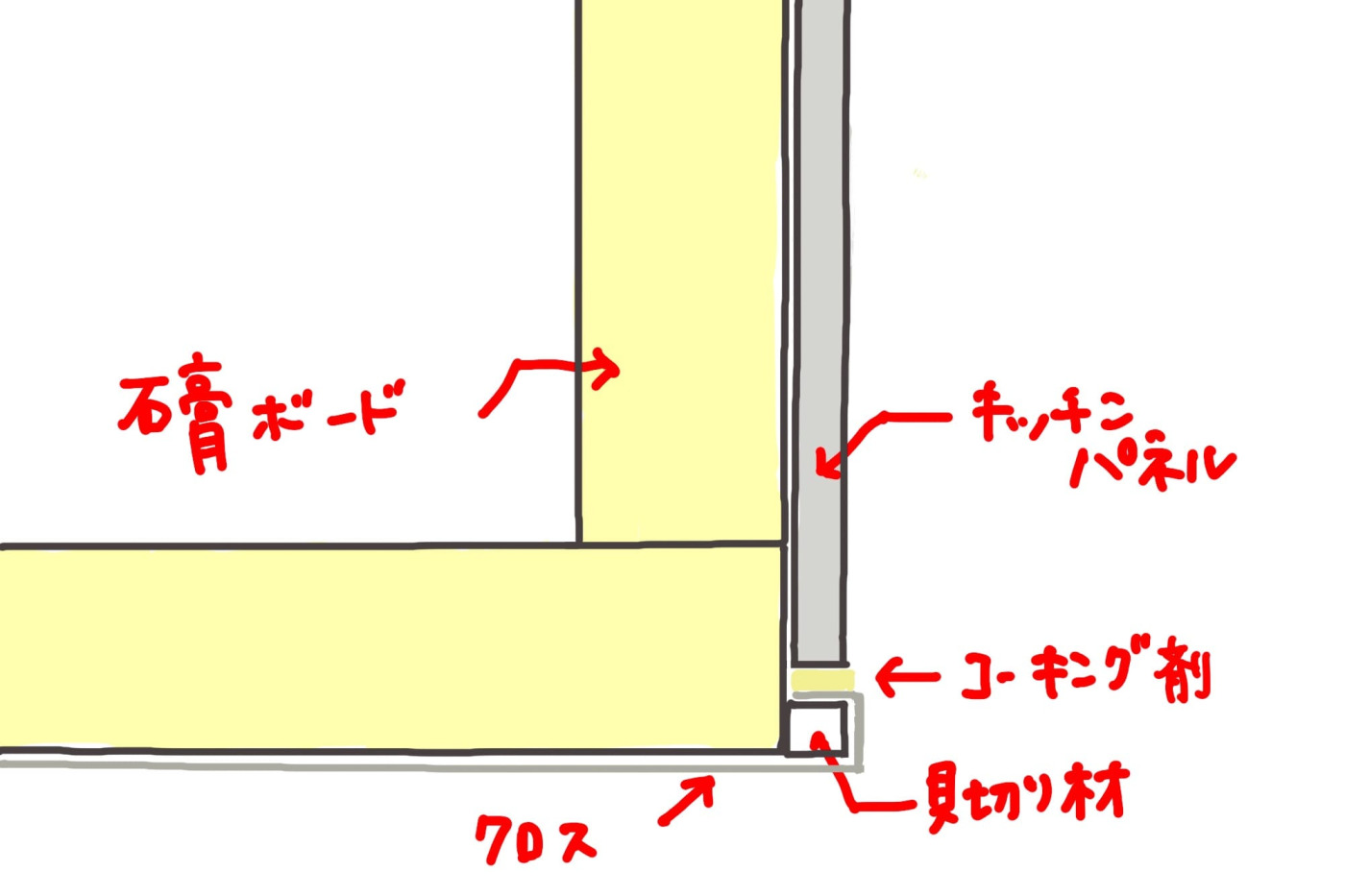

隙間にコーキングを打つ

下地に水が入らないようにするため、キッチンパネルの継ぎ目はコーキング剤で仕上げます。こちらの工程は周囲の壁がクロスで仕上げられた後に行いました。

目地の周囲をマスキングテープで保護した後に、コーキング剤を打っていきます。

ノズルを押し付けるようにして、隅々まで充分に補填してください。

ちなみに今回使用した防カビタイプなど、コーキング剤にも種類が様々あります。そして現場では、「マットカラーのキッチンパネル」の絶妙なグレーと合うように、コーキングはどの色味を使うのかを悩みました。

そんな現場での苦悩(?)の結果、それぞれの色味におすすめなコーキング材を紹介することに!ぜひ選ぶ際の参考にしてみてください。

キッチンパネルの見切り方について

最後に、見切り方について少し補足を。

仕上げ材が切り替わる部分は、キッチンパネルの断面が見えてきます。「マットカラーのキッチンパネル」は、専用の見切り材をご用意していて、普段はこれをつけて見切るということをするのですが…(詳しい手順はこちらの記事を参考に)

今回の現場の場合、壁だけでなく天井にもキッチンパネルを貼っているため、その断面を見切り材で仕上げると、このように3方が囲われることになり、ちょっと目立ってしまいそう。

ということで試行錯誤した結果、こんな納め方で仕上げてみることに。

そして、完成したのがこちら。

見切り材を使うよりも、より自然な素材の切り替えを実現していました。

この他にも、見切り材を目立たせたくない場面では、工夫次第で色々な方法が考えられるかもしれません。ということでだいぶマニアックな内容にはなりますが、見切り方コレクションをお届けします。

「マットカラーのキッチンパネル」が貼られたキッチンが完成!

「マットカラーのキッチンパネル」で囲われたコンロ周り。周囲の壁紙もほんのりグレーの色味で、自然な色合わせ。『ユニキッチンシステム』のオフホワイトや、『フラットレンジフード』・『アメリカンスイッチ』のホワイトなど、白のアイテムがより優しく、爽やかに映ります。

「切って貼る」と文字にすると単純な工程にも思えますが、ミリ単位で貼り合わせ位置を調整したり、見切り方に知恵を絞ったり、想像していた以上に奥深かったキッチンパネルの施工。

職人さんの細やかな配慮と、丁寧に貼り合わされた結果として柔らかくどこか品を感じるキッチンの背景が生まれていました。

紹介している商品

関連するDIY記事