友と共に家を建てる夢

「コストを抑えたかったというのももちろんあるけど、ただ幼馴染と一緒に家を建てたかった」と話すのは、施主の鈴木亮佑さん。

亮佑さん・由香子さん夫婦と2人のお子さんの4人暮らし。建設当時は3歳だった長女は12歳に、この家で生まれた弟は7歳になりました。

設計を手がけたのは、亮佑さんの幼馴染・澤田淳さん。toolboxの『木製室内窓』や『フラットレセップ』などを共同開発してきた建築設計事務所AIDAHOの代表取締役のお一人です。

当時、家具職人だった亮佑さんは、セルフビルドを前提に澤田さんに設計を依頼し、家づくりが始まりました。

木製家具製作のプロとはいえ、新築のセルフビルド。DIYの範疇をゆうに超える、たくさんの工程が待ち受けています。

「学校を卒業してから木工所に5年ほどいたこともあり、床を貼ったことはありましたし、自分で内装をつくることに抵抗は別になかったですね」と前向きな亮佑さん。

お話を聞いていると、“とりあえずやってみる精神”を節々に感じます。

計画したのは、2階建ての木造戸建て。見つけ出した約35坪の敷地は、北西以外の3方向が隣家に囲まれ、奥に行くにつれて緩やかに高くなっている土地です。

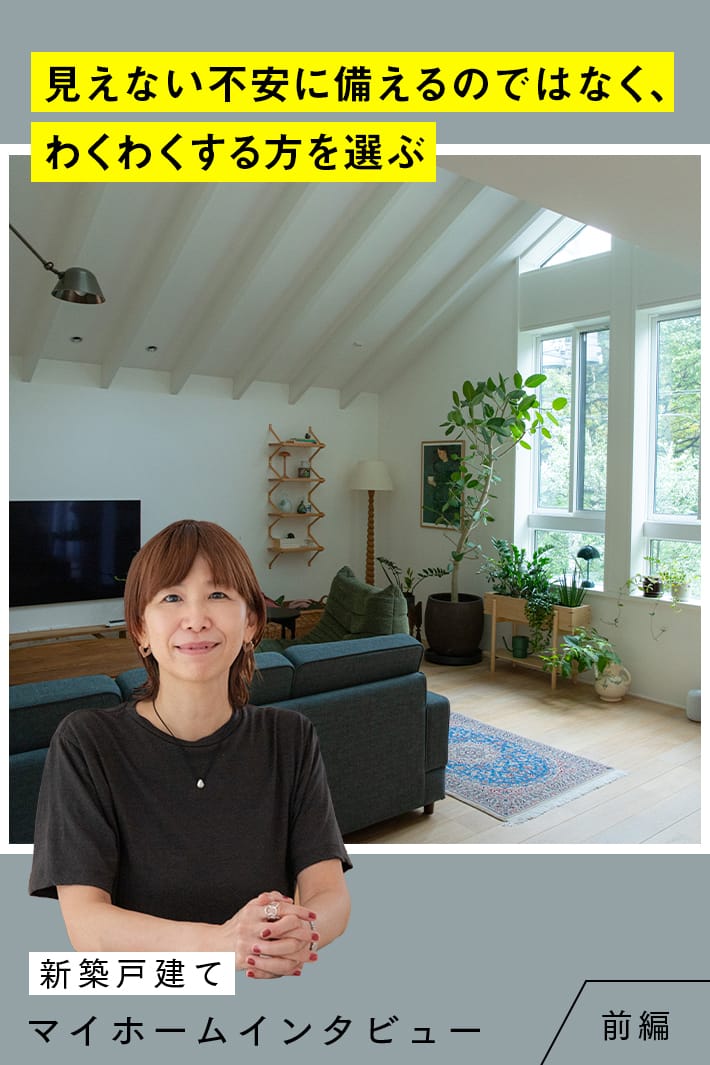

由香子さんの「明るい家に住みたい」という要望を叶えるため、澤田さんが計画したのは、北西側の間口いっぱいに高窓を設けて、その先をルーフバルコニーとして高い壁で囲うというもの。南からの光が北側のバルコニーの壁に反射して、住空間に差し込みます。

土地の傾斜を生かして、少しずつステップがついた形になっているのも特徴的。一階は子ども部屋と寝室、水回り、二階にLDKという間取りですが、同じ階でもそれぞれの空間に一段ずつステップを設けており、自然と居場所が生まれたり、キッチンとリビングの目線があったりと、家族が心地よく過ごせる工夫が散りばめられています。

妻と友と、三人四脚のセルフビルド

基礎や柱、天井、外壁と構造の部分は工務店に依頼しましたが、内装のほとんどは亮佑さんのセルフビルド!その範囲は、床貼り、壁塗装、キッチン造作、階段や家具……そして、外構、外壁塗装に至るまで!

澤田さんもできる限り手伝いながらの内装工事。

とはいえ、2階建ての新築ですから、AIDAHOのスタッフさんに手伝ってもらったり、壁のパテ埋めは高校のサッカー部の先輩、外壁塗装は会社の同僚と、お仲間総動員!周りの人たちの力を集結させて、楽しみながら少しずつ進めていきました。

ひたすら磨きに磨く。床も壁もラーチ合板で仕上げる

内装の大部分は、コストと施工性の良さを鑑みて、ラーチの構造用合板で計画しました。ホームセンターで手に入る下地用の合板ですが、家具職人の亮佑さんが腕によりをかければ、フローリングとして使えるほどに。

「床材には向いてないからやめた方がいいとも言われましたが、澤田と話して、サンダーをしっかりかけオスモカラーで塗装すれば大丈夫だろうということで施工しました」

「子どもは足の裏が柔らかいからささくれが刺さりやすいんですよね。だから合板をひたすら研磨しました。大変だったけど、それだけ研磨して塗装すれば、床材として使える状態までいけちゃうんだなと」と当時を振り返る亮佑さん。

2階の床は、丹精込めて研磨したラーチ合板に、オスモカラーでうっすらとしたグレーで塗装。木製家具が多いことから、木目を落ち着かせるため、澤田さんが提案しました。

家具づくりの知識と腕を活かして、片持ち階段に挑戦

いくら木の扱いになれている亮佑さんにも、初めての作業はいくつもありました。

セルフビルドと聞いて一番驚いたのは、2階からルーフバルコニーに伸びる片持ち階段。板を切り出すところから、壁に取り付けるまで全てを亮佑さんがつくりました。

さすがに階段をつくったことはなかった亮佑さんですが、「家具づくりの知識を活かせばできる」と、初めての階段づくりに挑戦。

片持ちにしたからこそ、開放感があり、北側からの光を全てLDKに取り込めています。

失敗はつきもの。見様見真似でモルタル打ち

「子どもの様子を見ながら料理ができるキッチンが欲しい」という由香子さんの要望を受けて計画した、3mを超えるダイナミックな二型キッチン。ベースとなる枠組みから亮佑さんが造作し、モルタルで仕上げました。

モルタルを扱うのも初めてのこと。「モルタルは一回失敗したんですよ。YouTubeでやり方をちょっと予習して、なんとなくできるかなって。でも、そんなにうまくいくわけはなく、澤田にダメ出しされて、やり直しました」

「最初の施工では仕上がりはザラザラで、割れ止めのメッシュも入れていなかった。結局剥がして打ち直しました。二回目は、コーナーの部材やメッシュを入れて、モルタルの水分量を調整したりして、なかなかの出来栄えになりました」

やり直しはできない。柄物の輸入壁紙を貼る

空間を彩る、タイルや壁紙、金物などは、由香子さんのセンスが光ります。

リビング脇のワークスペースとトイレは、「他と雰囲気を変えたい」 と由香子さんが輸入壁紙をチョイス。柄物ゆえに柄合わせの精度が求められる壁紙も、クロス貼り初挑戦の亮佑さんが貼りあげました。

「思った以上に楽しく施工できました。海外の壁紙は素人でも簡単に施工できますね」

仕事の傍ら、寝る間も惜しんで家づくりに励んだ亮佑さん。「ここから1kmくらいの賃貸に住んでいたので、基本は仕事終わりや週一日の休日に通いでやってました。当時3歳の娘の育児は妻に任せっきりでしたし、妻への負担はすごかったですね……」

生活に無理がかかるということは、家族の負担は計り知れません。澤田さんと、由香子さんと、三人四脚をして、なんとか出来上がった、そんな住まいです。

家族の暮らしと共に成長してきた、10年間

皆で大きな山を乗り越え、家が建ってから約10年。ラーチ合板は経年変化して、すっかり飴色に。至る所に手が加えられていました。

住み始めてまず手を入れたのは、10年経ってもびくともしていないという片持ち階段。子どもが落ちてしまわないように合板を取り付けて安全対策。

天井を見上げると、部屋干し用のフック、窓枠には洗濯バサミ置き用の合板が。洗濯物を干すときの動線に合わせて、パーツが加えられていました。

踊り場に洗濯カゴをおいて、ルーフバルコニーと天井に吊るしたハンガーに干す。家の姿からそんな日常が見えてくるよう。家の在り方から暮らしが見える、家の家たる姿はとても魅力的です。

玄関には、キャンプグッズ用の棚を追加。物量は多いですが、天井が高いので圧迫感はありません。

「DIYの計画とかは全然していなくて。物が増えて置くところがなかったので、この辺かなって棚をつけただけです」と、赴くままに棚をつくってしまう亮佑さん。

姉弟2人で使っている子ども部屋。布団をおいている棚も、収納が足りなくなり取り付けたもの。

子ども達がもう少し大きくなって部屋を分けたいとなったら、間仕切りをつくろうかと画策中だといいます。

10年住んでいると、メンテナンスしたくなるところも徐々に増えてきました。

2階に上がる階段の壁は、由香子さんがセルフで手を入れました。「腰から下の壁の汚れが気になって、塗ろうかなって。子ども達が学校に行っている間に塗りました」と由香子さん。

「床は当時頑張って磨いたけど少しずつ限界が見えてます。リビングの段差のところにある収納にキャスターをつけているんですが、日々擦れるところはささくれが出てきてしまって。子どもと妻からクレームが入っています。また削って塗装します。経年変化はしょうがなし。メンテナンスが大事ですね」

苦労して打ったモルタルもいい味が出てきました。「10年経って汚れも割れもありますが、自分で仕上げたこともあり、不満はありません。今は割れないモールテックスや、割れにくい樹脂入りのモルタルもありますが、時が経つと変化するのは自然なことだと思います」

自分たちの暮らしに合わせて、必要なところに手を入れる。それをリフォームという大掛かりな工事としてではなく、暮らしの延長で実践している鈴木さん家族。

大変な思いをしながらでも自分でつくった家だからこそ、構造がわかり、メンテナンスの仕方もわかる。

綺麗な新築にビスを打つのが勿体無いという声も聞きますが、躊躇なく手を加えられるのも、“自分でつくった”正真正銘の「自分の家」であるから。出来上がる過程の全てを共にしたからこその、家との向き合い方を見ることができました。

好きこそ物の上手なれ。家づくりのプロの道へ

木工所や家具職人として働いた経験があった亮佑さんでも、かかった工期はプロに依頼する2倍。施主が施工するというレアケースに応えてくれた地場の工務店、大熊工務店の協力も大きかったといいます。

簡単には真似できない相当な苦労があった家づくりですが、そのおかげで思わぬキャリアチェンジがありました。

亮佑さんは、なんと7年ほど前に家具職人として働いていた会社を辞め、大工さんに転向!

職人として独立し、今や数々の家を手がける大工さんとして働いています。

「セルフビルドで家をつくることは大変なことだと思っていました。ただ時間をかければ出来るだろうとも思っていたんです。実際につくってみて、想像とのギャップはそこまでありませんでした」

大変でもゆっくりでも、コツコツとものづくりを楽しむ精神がベースにある亮佑さん。取材の最後に、「今楽しみなことがある」と庭を見せてくれました。そこにあったのは“小屋の土台”。

初めての家づくりから10年、もう一つの小さな家づくりが始まっています。

株式会社AIDAHO / アイダホ

照明器具や家具単体から、住宅、商業施設、オフィス、福祉施設、医療施設など、規模もジャンルも幅広く手掛けている設計事務所です。「木製室内窓」「フラットレセップ」などの開発パートナーです。