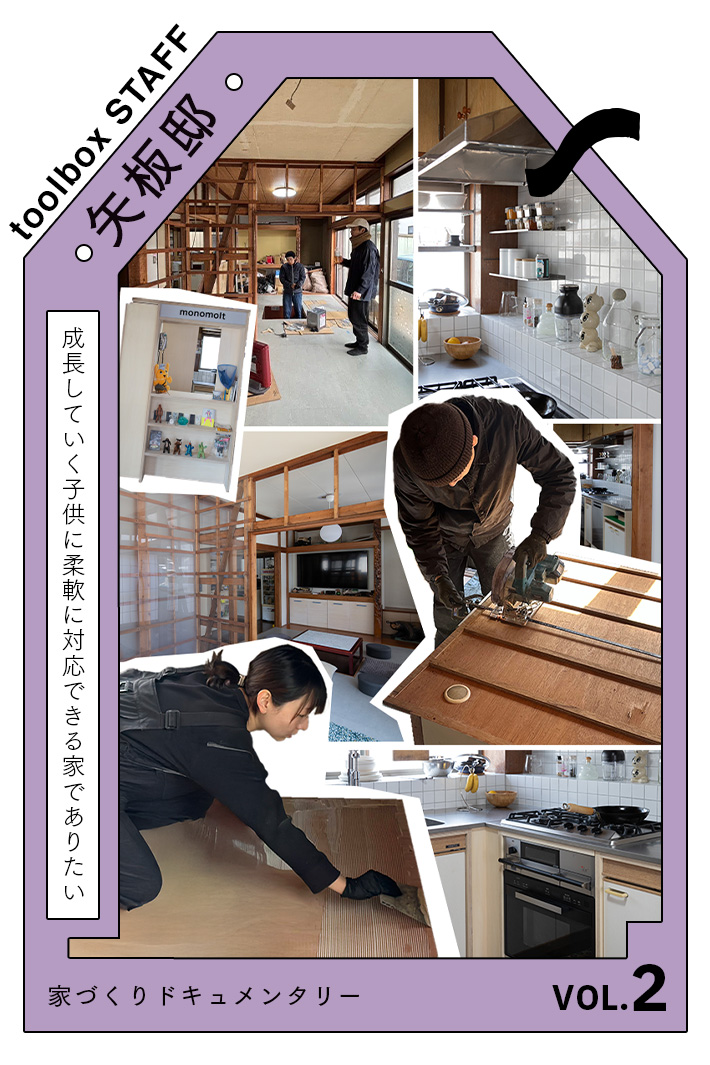

ゼロからの家づくりは決めきれないから、選んだのは新築の建売住宅

家を買ったのは、まだ子どもが生まれていなかった6年前。当時住んでいた賃貸の家が手狭になったことがきっかけでした。賃貸も購入も両方検討していて、新築か中古かへのこだわりもなく、「良い物件があればどちらでも」という感じでした。

この家は、新築の建売住宅でした。現地を見に来た時は基礎だけの状態でしたが、路地の奥にある立地や、高台にあって開放感があること、隣に雑木林がある環境に惹かれました。建売なので、間取りの変更や内装の変更はできなかったけれど、同じ仕様の完成済みの物件を見せてもらって、シンプルな内装で「嫌なところ」がないな、と思ったんです。

住んでいるうちに変えたいところが出てきたら、その時に手を加えればいいと思っていました。内装や間取りについてゼロから考えていく家づくりだと、私たち夫婦はずっと決められない気がしたので、この選択で良かったと思っています。

それから数年は、特に不便もなく夫婦ふたり暮らしを送っていました。壁に棚を取り付けたり、キッチンにIKEAの吊り戸棚を取り付けたりといったDIYでできるレベルのことはしていたけど、大きなリフォームの必要は感じてませんでした。ただ、「飽きたらあそこをこうしても良いかもね」「こう変えたらどうかな?」といった妄想は、夫婦でよくしていました。

子どもの誕生で生活が一変!浮かんできた「ここがこうだったら」の思い

そんなふうにのんびり暮らしていたのですが、息子が生まれたら生活が一変。子育てをする中で、使い勝手に不便を感じる箇所が出てきました。

息子が2歳になり、走り回って遊ぶのが好きな彼の性格がわかってきたり、親子3人のライフスタイルができあがってきたこと、将来の生活のイメージもできるようになってきたので、このタイミングで部分リフォームをすることにしました。

子どもとのお出かけが便利な玄関にしたい

リフォームしたいと思った箇所は、まずは玄関。

子どものベビーカーやストライダー、外遊びグッズが増えて、収納場所に困っていました。扉付きの下足入れが備え付けられていたのですが、下足入れをカットして、下部にベビーカーやストライダーを置けるようにしたらいいんじゃない?と思いつきました。

もうひとつ、玄関で変えたいと思ったことは、遊び盛りのどろんこ2歳児が帰ってきてすぐに手を洗えるようにしたい!ということ。

玄関には半畳ほどのクローゼットがあるのですが、雨で濡れたり、飲食店のニオイがついたままのアウターをしまうのが嫌で、コートスタンドに掛けていました。なので、活用されていないクローゼットを手洗いに変えることにしました。

収納の使い勝手をなんとかしたい洗面所

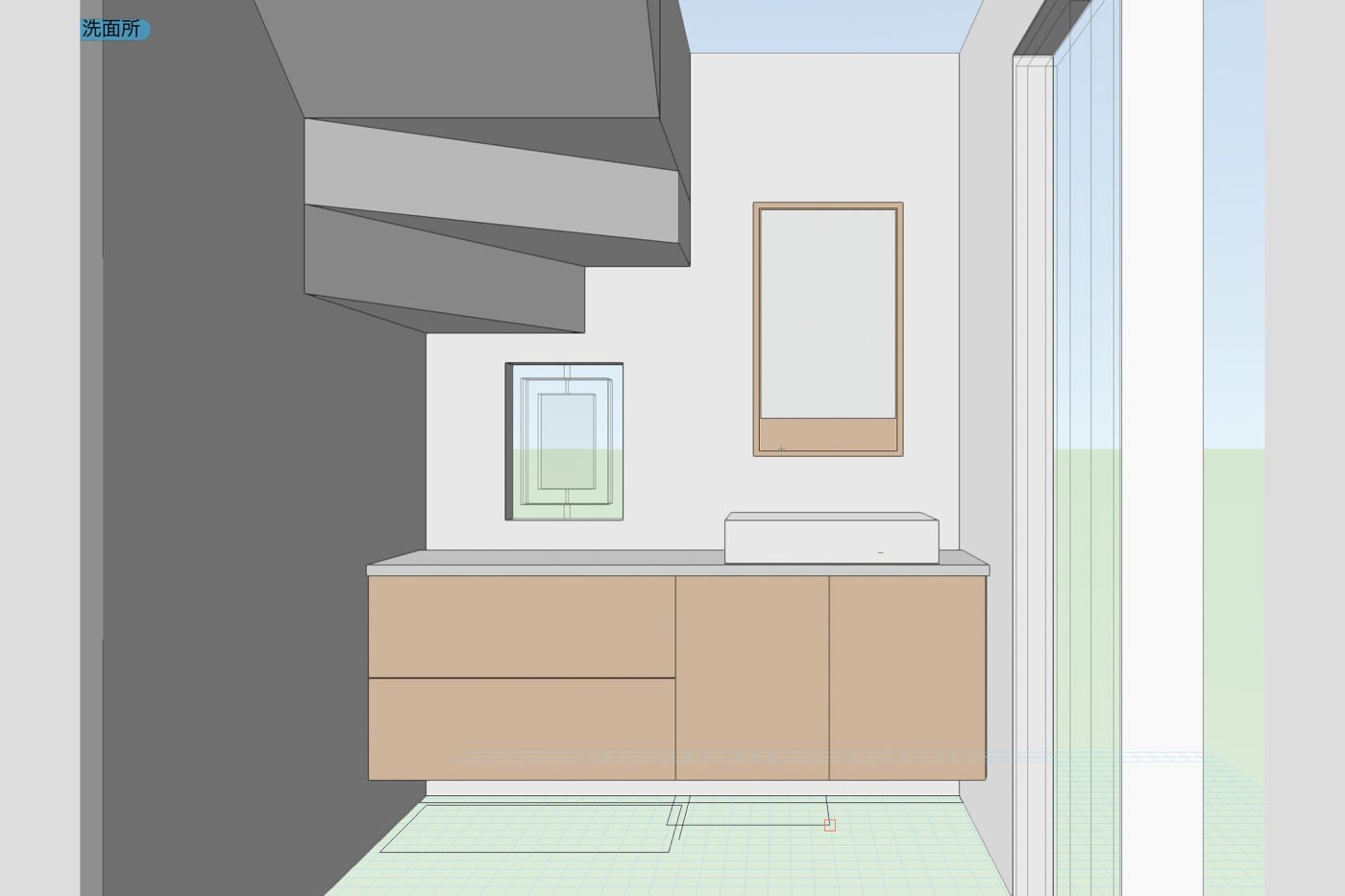

とにかく狭くてキャパオーバーしている洗面所も、なんとかしたかった場所。友達ファミリーが遊びに来た時は、洗面所に通したくなくて、キッチンで手を洗ってもらっていました。

洗面台は収納の量が少なくて、棚を置ける場所も洗濯機の前だけ。突っ張りタイプの棚を使ってタオルや着替えを収納していたけど、上の方は子どもの手が届かない。だんだん自分でも出し入れができるようになって欲しいから、低い位置に収納を増やしたかったんです。

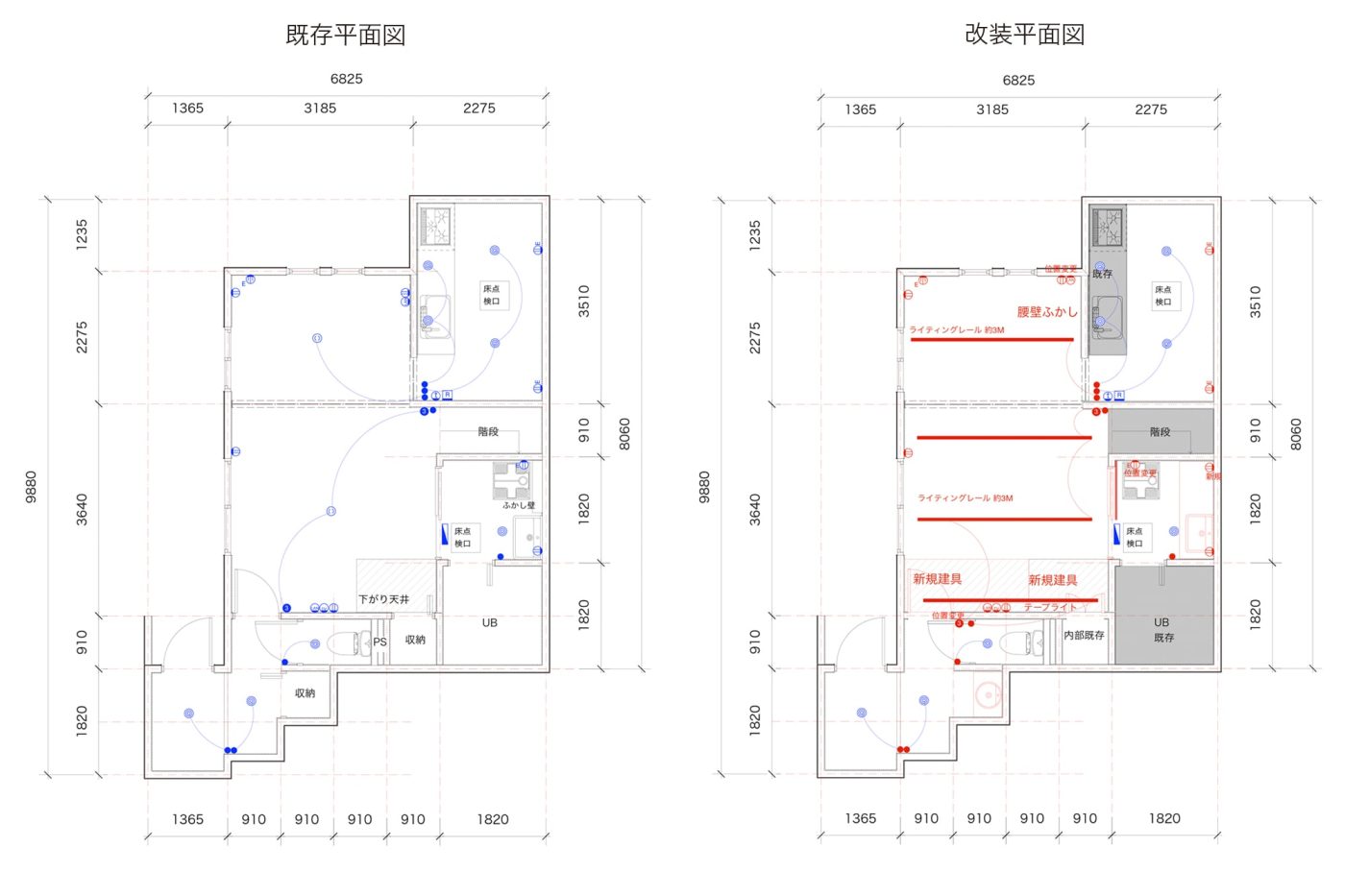

そこで、洗濯機の位置を手前の引き戸側に変えて、空いたスペースを使って、幅の広い洗面台をつくることにしました。

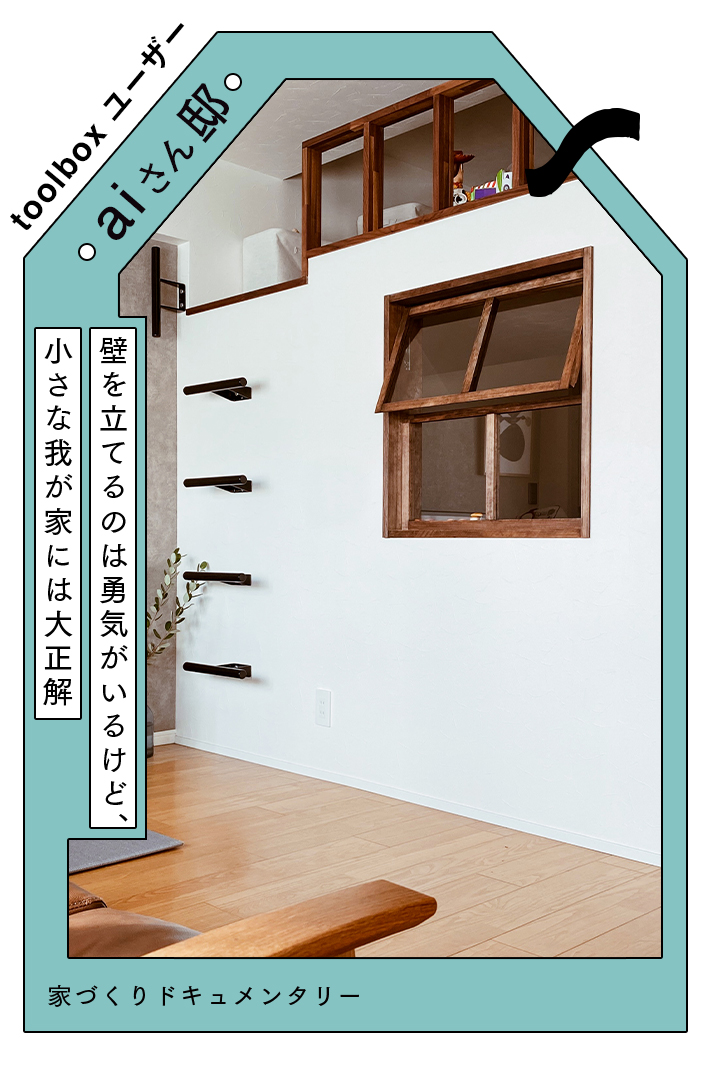

「好きだな」と思えるリビングダイニングにしたい

そしてもう一箇所、変えようと思ったのはリビングダイニングの内装です。

今の内装は、床は赤茶の突板フローリングで、壁と天井は白いクロス仕上げ。「嫌」ではないけど、「好き」かと言われるとそうでもない……。このタイミングで、リビングダイニングの見た目も好みに変えることにしました。

床は、これまでは息子の転倒対策でクッションシートを敷いていましたが、そろそろ外しても良さそうな年頃。ずっと憧れていた、フレンチヘリンボーン貼りのフローリングにしよう!と思いました。

フローリングを全部剥がして貼り直すのは大変なので、今ある床の上に新しく貼る「増し貼り」という方法で貼りたいと考えました。

そこで気づいたのが、床が今より高くなるので、ドアや収納の扉に干渉してしまうということ。だったらと、建具枠をなくして、建具もフラットなデザインのものに変えることにしました。建具が多い空間なので、その存在感を控えめにしたいという思いもあったんです。

そうすると、今度は建具枠を外した部分の壁の仕上げ直しが必要になることに気づき……。またクロスで仕上げ直すのも味気がないので、珪藻土を塗ることにしました。

天井を高くするのも、やりたかったことでした。背の低い私はあまり気にしていなかったけど、夫の身長は180cm。建物に入る時は、常に頭の上を気にして生きているとのこと。

今ある天井板を外して、少しでも天井が高くできたら、気持ちがいいだろうなと考えました。

イメージの具体化に悩みながら進めた素材選び

私は、住宅リノベーションの施工管理や内装設計施工を仕事にしています。施工管理とは、工事の内容に合わせて材料を発注したり、職人さんを手配したり、進行を管理する仕事で、現場のまとめ役のようなものです。

とはいえ、自分の家をリフォームするのは初めて!いつもだったらお客さんの要望を聞いたり、アドバイスしていけば良いけど、今回は自分たちの家。ヘリンボーンがいいとか珪藻土を塗りたいとか、ざっくりしたイメージはあったものの、フローリングの樹種は何にする?珪藻土の色は?洗面台のデザインはどうする?パーツはどれにする?と細かく決めていかねばなりません。考えるほどに悩んでしまって、なかなか進みませんでした。

さらに大変だったのは、夫の希望と自分の希望のすり合わせ。いざ部分リフォームをするとなったら、夫がいろいろ注文を出してきて(笑)。ただ、私は仕事柄、どうしても「施工のしやすさ」に敏感になってしまうところがあって、見た目から感じる心地よさをストレートに伝えてくれる夫の意見には、気づきがたくさんありました。

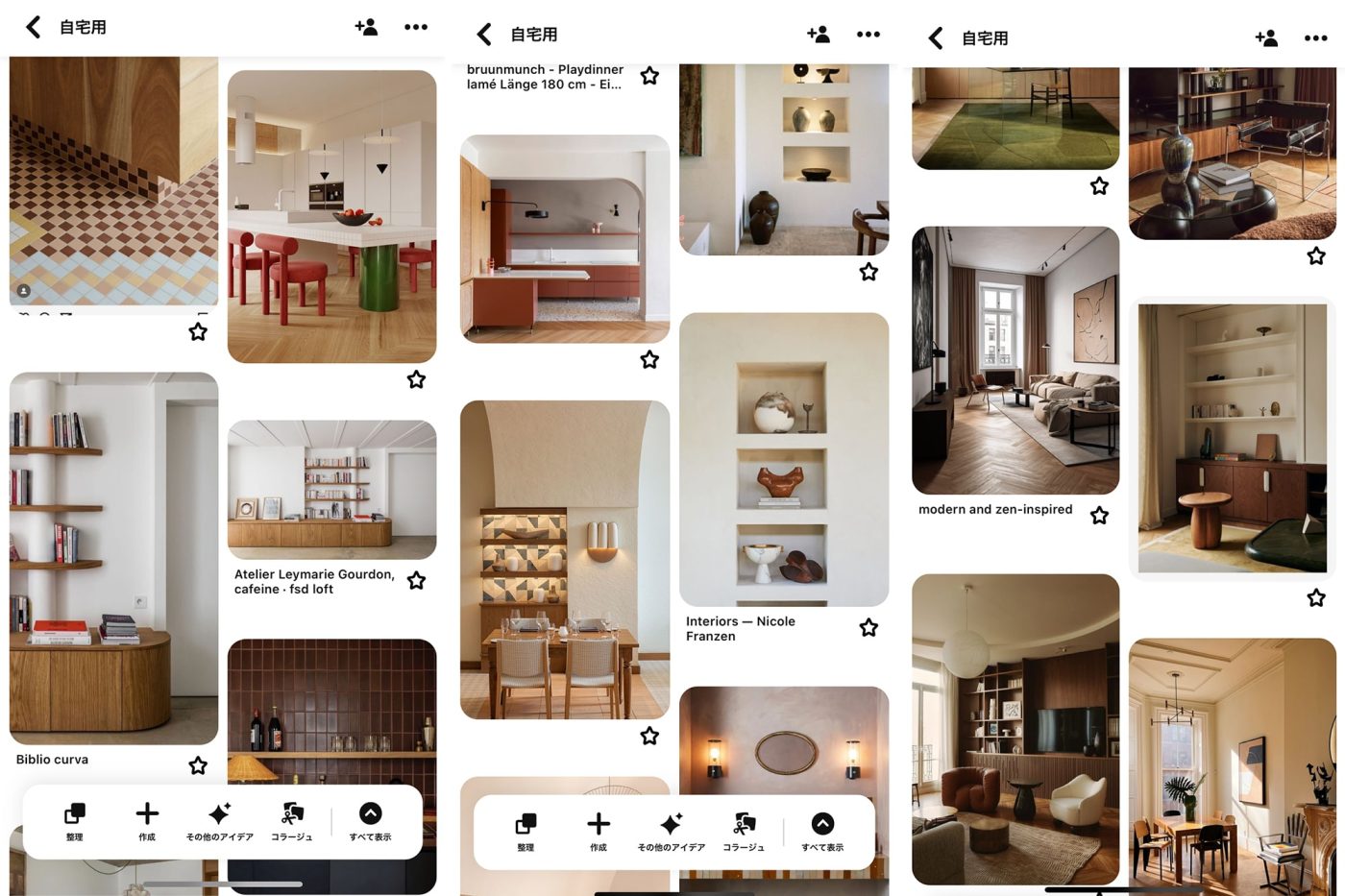

夫婦間でピンタレストボードを共有してイメージを集めて、それを見ながら話し合い、各所の仕上げやデザインを決めていきました。

この時「こうしておけば良かったな」と思うのは、集めたイメージの中から「この感じだよね」というものを決めておくこと。

私たちの場合、イメージを集めるだけ集めてそれを決めていなかったので、「やっぱりこっちもありかな?」と決めきれない場面が多くありました。悩んだ時に立ち返ることができるものを決めておくと、進めやすいと思います。

そうやって素材選びを進めていったものの、すぐにリフォームをしないと死活問題!というわけでもないから、ついつい仕事を優先してしまい、我が家のことが先延ばしに……。部分リフォームを思い立ったのは2024年の夏だったけど、気づけば冬も目前に。私が自分で工事を手配するので、デザインと素材を決めないと、職人さんに依頼ができません。「年内には工事を終える」という目標を立てて、進めていきました。

住んでいる家をリフォームする時は、まず「いつまでに終わらせる!」と決めることが大事だと思います。

仕上げ材や設備機器は基本的に「施主支給」

まだ設備機器を選びきれていない箇所もあったけど、年末のデッドラインが近づいてきていたので、工事を始めることにしました。

下地材など、職人さんが手配した方がスムーズなものは職人さんに用意してもらい、そのほかの仕上げ材や設備機器は自分で買って職人さんに渡す、「施主支給」にしました。

使いたいと思っていたタイルが工事の直前で廃番になることが決まって、手に入る分だけ買って、その量に合わせてプランを変更することもありました。

そうして、部分リノベを思い立ってから約4ヶ月、ようやく工事にこぎつけました。後編では、「住みながらのリフォーム」のリアルと、部分リフォーム後の完成した我が家を紹介します。